Les cures thermales à Wiesbaden

Des débuts à la fin du 18e siècle

Les Romains utilisaient déjà les thermes de sel de Wiesbaden à des fins thérapeutiques. Des informations sûres sur les bains au Moyen-Âge datent de 1232 et l'utilisation continue des sources à des fins thérapeutiques est attestée au plus tard depuis cette date. Jusqu'au 18e siècle, l'eau des sources thermales, qui comptent parmi les plus chaudes d'Europe avec une température pouvant atteindre 67 °C, était principalement utilisée pour la baignade après un refroidissement approprié.

Les nombreux traités de balnéologie publiés depuis le début du 17e siècle attribuaient aux bains des vertus curatives pour une multitude de maladies telles que les affections rénales, la toux, la goutte, les troubles de l'appareil locomoteur, les troubles de la circulation sanguine, les éruptions cutanées, les affections féminines, la pâleur et l'anxiété. Si le bain dure jusqu'à 1½ heure, les baigneurs ne devraient s'asseoir dans l'eau que jusqu'au nombril. Pour éviter les refroidissements, ils devraient porter un bonnet et envelopper le haut du corps dans une cape de lin. Après le bain, l'hôte devait s'envelopper rapidement dans des linges chauffés et attendre au lit l'apparition de la transpiration.

À Wiesbaden, on se baignait dans les auberges de bain, dont les noms sont connus depuis le 15e siècle. Les plus anciennes sont le Schützenhof (première moitié du 15e siècle), le Bock (1486), le Schwan (1471), le Wilder Mann (1485), la Krone (1455), l'Stern (1485) et la Rose (1500). Après 1600, seules trois auberges de bain ont été ajoutées : Perdrix (1ère moitié du 17ème siècle), Deux boucs (1618) et Sonnenberg (1735). Une auberge de bains se composait d'une maison d'habitation et d'une maison de bains attenante à la cour et comptait en moyenne cinq à dix chambres. Les maisons plus distinguées, comme l'"Aigle d'or" et le "Schützenhof", disposaient de plus de 20 chambres. Chaque maison de bain comportait au moins deux bassins, voire quatre dans les grandes maisons. Seule la moitié était utilisée, l'eau chaude refroidissant dans les autres pendant une journée jusqu'à la température de bain idéale. Les bassins d'une surface d'environ 12 m² et d'une profondeur de 60 à 80 cm pouvaient accueillir jusqu'à 16 personnes. Si un seul bassin était disponible, hommes et femmes se baignaient ensemble. Sous la pression du clergé, les propriétaires ont divisé les bassins en compartiments séparés pour les hommes et les femmes à la fin du XVIIe siècle, à l'aide de panneaux en bois. Le sol des maisons de bain était recouvert de dalles de grès. Seule la première maison de la place, l'"Aigle d'or", avait des sols en marbre. Les murs étaient blanchis à la chaux, dans le "Schützenhof", modernisé en 1783, ils étaient carrelés de faïence. Les toits des maisons de bains comportaient des ouvertures semblables à des cheminées, par lesquelles la vapeur de l'eau chaude pouvait s'échapper.

Étant donné qu'au 18e siècle, le bain est devenu une activité privée et intime, les tenanciers des auberges de bain ont transformé les bassins communs. Des cloisons séparaient les bassins en petites cellules fermées. Ces cellules de bain primitives ont cédé la place à des salles de bain individuelles spacieuses dans les maisons modernisées à la fin du 18e siècle. Après sa transformation, le Schützenhof disposait de 32 cabinets de bain avec des corbeilles chauffantes pour les serviettes, un banc de repos et un bassin d'eau d'environ 2 × 1,70 m et d'une profondeur d'environ 90 cm.

Un public de petits bourgeois venait se faire soigner à Wiesbaden : des maîtres artisans, des paysans aisés, les membres de l'administration municipale des petites villes, des compagnons et des soldats de bas rang. Le nombre considérable de pauvres et d'invalides de guerre qui venaient se faire soigner était pris en charge par leur commune d'origine ou par les bains des pauvres et de l'hôpital. Les hôtes, qui venaient d'un rayon de 50 km, restaient une semaine, les séjours plus longs étaient rares. Les nobles et les riches bourgeois constituaient une minorité.

Pour la population, les bains représentaient un secteur d'activité important. Si, à la fin du Moyen-Âge, Wiesbaden s'est affirmée sans conteste comme l'une des stations thermales du sud-ouest de l'Allemagne, la ville a été concurrencée à partir de la fin du XVIe siècle par les stations thermales de boisson, moins chères et de plus en plus populaires. C'est surtout à partir de l'ascension de Langenschwalbach après 1650 que l'activité thermale a subi une chute dramatique. La municipalité ne fit rien, bien que les propriétaires des établissements de bains aient eu la majorité au conseil. Même les régents de Nassau, occupés par des problèmes dynastiques et de politique étrangère, restèrent inactifs jusqu'à la fin du XVIIe siècle, contrairement à leurs homologues des territoires voisins.

Ce n'est qu'en 1690 que le prince Georg August zu Nassau tira brusquement Wiesbaden de ce sommeil de la Belle au bois dormant et ordonna l'extension de la ville et la rénovation du quartier thermal délabré du "Sauerland". Comme le prince n'avait pas accès aux sources privées, il ne pouvait pas construire lui-même de nouvelles auberges de bains, mais devait compter sur la collaboration des citoyens. Il les encouragea à transformer ou à construire leurs maisons en leur accordant des avantages fiscaux. Grâce à son initiative, le quartier des thermes a reçu un nouveau centre avec la Kranzplatz, le Herrengarten a été créé à l'extérieur des fortifications de la ville et des allées ombragées invitaient à la promenade à l'est et à l'ouest de la ville. Il commanda des brochures publicitaires balnéologiques reflétant les dernières connaissances en matière de médecine et améliora les soins médicaux. Cette série de mesures a rapidement porté ses fruits. Au début du 18e siècle, les cures thermales reprirent légèrement.

La grande percée n'eut pas lieu dans un premier temps, car Georg August mourut en 1721, avant même d'avoir pu réaliser tous les projets prévus. Ses successeurs de la lignée Nassau-Usingen étaient prêts à continuer à promouvoir la cure. Cependant, la persévérance des citoyens rendit quasiment impossible l'obtention d'améliorations. Ainsi, la construction de la salle de réunion souhaitée par les visiteurs échoua face à la résistance acharnée des propriétaires de bains. Comme les autorités ne pouvaient pas compter sur la coopération des citoyens, ceux-ci prirent eux-mêmes l'initiative. Juste devant les portes de la ville, ils firent aménager un nouveau parc de style anglais avec des échoppes de marchands étrangers et un petit café où l'on servait du thé, du café, du chocolat et des liqueurs. Les soirs d'été, les illuminations du parc créaient une ambiance festive. Avec l'allée adjacente menant à la fontaine Wiesenbrunnen, une promenade toujours très appréciée, le gouvernement avait ainsi aidé Wiesbaden à devenir un centre de loisirs attrayant.

L'offre de divertissement monotone de la petite ville fut également améliorée. Depuis 1765, les autorités organisèrent un programme contrasté avec des concerts de cuivres sur la Kranzplatz et des spectacles itinérants réguliers, et autorisèrent en 1771 les jeux de hasard, très appréciés dans tous les cercles sociaux. Dans le même temps, elle lança une vaste campagne de discipline de la population.

Près de 300 ordonnances, qui concernaient tous les domaines de la vie publique, visaient à éduquer les habitants au sens de l'ordre dans l'esprit des autorités et à créer des conditions agréables pour la cure. Un appareil policier extrêmement efficace veillait au respect de ces prescriptions. Les efforts ont porté leurs fruits. Depuis les années 1770, l'activité thermale s'est développée. De plus, de nombreux visiteurs venaient de Mayence et de Francfort, surtout le week-end. Wiesbaden avait ainsi acquis une fonction supplémentaire de lieu de détente de proximité.

La cure de Wiesbaden dans le duché de Nassau

Peu après 1790, le développement stagna. La raison en était, outre le début des guerres napoléoniennes, la création de complexes thermaux spectaculaires dans le voisinage, comme par exemple Hanau-Wilhelmsbad. Les districts thermaux de cette taille répondaient aux souhaits de la "bonne société", la classe dominante composée de la noblesse et d'une partie de la haute bourgeoisie. Au cours du XVIIIe siècle, celle-ci veillait à la séparation des classes et préférait les nouveaux quartiers de cure aux thermes fréquentés par plusieurs personnes. Le séjour dans un tel établissement était désormais moins une cure de santé qu'une cure sociale.

Dès la création du duché de Nassau, le gouvernement de l'État et la maison ducale se mirent d'accord pour aménager à Wiesbaden une zone de cure de ce nouveau type. Le nouveau quartier thermal devait offrir à la "bonne société" du duché un forum pour se présenter, en plus des hôtes étrangers aisés et distingués. La planification et la réalisation étaient entre les mains du gouvernement, qui pouvait ainsi mettre en œuvre les idées de l'État sans être gêné par les intérêts des bourgeois de la ville, qui avaient bloqué toute initiative au 18e siècle.

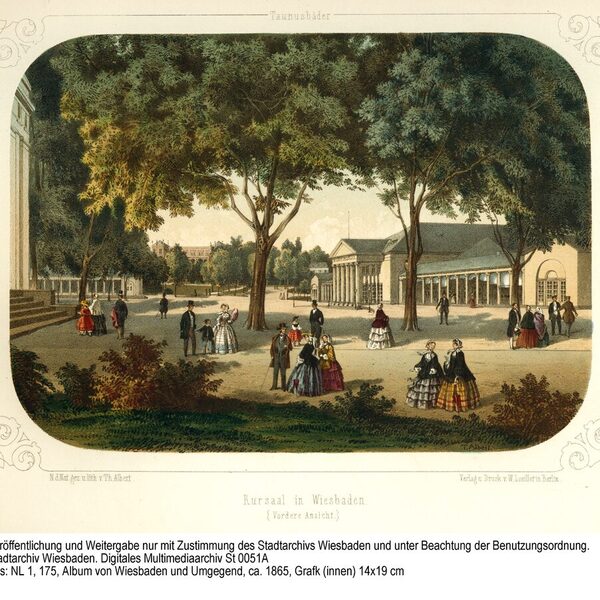

Dès 1810, la pièce maîtresse du complexe, le Kursaal(ancien Kurhaus), financé par une société anonyme, fut inauguré et servit exclusivement de centre social. La façade néoclassique répondait par sa sobriété au goût des bourgeois, tandis que l'intérieur luxueux avec sa loge princière, ses galeries et ses salles d'apparat répondait aux souhaits de représentation d'un public aristocratique. L'acceptation du Kursaal par les classes supérieures a contribué de manière décisive à l'ascension fulgurante de Wiesbaden. Un parc a été aménagé à côté du Kursaal. Le jardin baroque du XVIIIe siècle fut transformé en un parc à l'anglaise selon les plans d'architectes paysagistes célèbres. Dans la nouvelle colonnade de la fontaine, construite en 1810 et abritant des boutiques exclusives, la société distinguée trouva l'espace de vente de luxe qui lui permettait de démontrer sa prospérité par son comportement de consommateur.

En 1821, la maison de bains "Zu den Vier Jahreszeiten", construite par Christian Zais, ouvrit ses portes. Les clients y trouvaient un hôtel équipé de tout le luxe nécessaire, avec des installations de bain, des chambres élégantes, des salons et un restaurant. L'établissement s'est rapidement imposé comme l'une des premières adresses d'Allemagne. Le quartier thermal était complété par le théâtre, qui constituait le pôle opposé au Kursaal, une rue piétonne, la future Wilhelmstraße, et un quartier de villas qui fut créé à la suite du Kurareal.

Afin que le visiteur puisse vivre sa cure comme un séjour dans une oasis paisible, à l'abri des nuisances, sans être dérangé et sans craindre la criminalité, les autorités prirent une multitude de mesures d'ordre public.

Les autorités ducales se consacrèrent également avec détermination à l'amélioration des soins médicaux. Des analyses scientifiques de sources effectuées par des chimistes connus servirent de base aux médecins hautement qualifiés nommés à Wiesbaden pour établir des listes d'indications détaillées. En tenant compte des dernières découvertes en matière de balnéothérapie, la palette des thérapies proposées s'est constamment élargie. La cure de boisson, jusqu'alors d'importance secondaire, a été officiellement introduite comme moyen de cure. Les différentes hydrothérapies, dont faisaient partie, entre autres, les diverses formes de "douschen", les enveloppements avec les dépôts ferrugineux des sources, les cures de petit-lait ainsi que les thérapies de mouvement et de renforcement, étaient innovantes.

La présence de véritables malades n'était pas souhaitée à Wiesbaden. Leur vue ne devait pas nuire à "l'état d'esprit serein" que les médecins considéraient comme nécessaire au succès de la cure. Tout ce qui évoquait la maladie et la mort était banni du champ de vision des hôtes. Les établissements médicaux furent installés loin du quartier thermal. Seuls les établissements spécialisés traitant des maladies "propres", comme les affections orthopédiques ou les maladies des yeux, étaient autorisés.

Le duc Frédéric-Auguste de Nassau s'efforça très tôt d'effacer la réputation provinciale de Wiesbaden par un entretien culturel ciblé et une offre de divertissement appropriée. Comme les représentations théâtrales étaient un loisir essentiel pour la "bonne société", il engagea sa propre troupe qui, en 1827, quitta le lieu de représentation provisoire du Schützenhof pour le nouveau théâtre de la cour. En outre, les autorités veillèrent à ce que l'offre de divertissement soit entièrement adaptée aux exigences de la haute société. Depuis 1805, la musique de cure était régulièrement proposée dans l'enceinte fermée des installations thermales. Les taxes de séjour et les droits d'entrée supplémentaires permettaient au public de rester entre eux et d'écouter à loisir, en plein jour, les orchestres militaires ou les musiciens étrangers.

Les soirées dansantes constituaient un moment fort de la vie de la station. Les bals faisaient partie des grands événements sociaux. La participation à ces événements était un signe de distinction. Lors de toutes les soirées dansantes, les classes supérieures restaient entre elles, car à partir de 1830, des règles vestimentaires strictes et des prix d'entrée élevés tenaient à l'écart la classe moyenne indésirable. L'exclusivité des bals était une marque de fabrique de Wiesbaden et augmentait son attrait en tant que station thermale pour les classes sociales élevées. Le jeu de l'aléa constituait également un attrait pour le public. La partie aisée des visiteurs y démontrait sa prospérité et se distinguait ainsi des autres couches sociales. Les cabinets de lecture et les bibliothèques de prêt nouvellement aménagés assouvissaient la soif de lecture et de connaissances.

Des mesures de construction de routes visaient à faire de Wiesbaden un nouveau nœud de communication régional. Une nouvelle ère commença en 1839 avec l'ouverture du chemin de fer du Taunus. Comme des bateaux à vapeur circulaient régulièrement sur le Rhin depuis 1827, il existait une liaison directe avec le port d'outre-mer de Rotterdam. Grâce à ces mesures, Wiesbaden a connu une nette augmentation du nombre de visiteurs depuis le début du 19e siècle. Alors qu'en 1816, environ 10.000 visiteurs visitaient la ville, ce chiffre est passé à 35.000 personnes en 1865. En termes de nombre de visiteurs, Wiesbaden faisait partie, avec Baden-Baden, des principales stations thermales d'Europe. La part des visiteurs étrangers, qui était de 10 % en 1810, se stabilisa autour de 45 % dans les années 1850. Avec environ 2.000 visiteurs (25 %), les Anglais représentaient le plus gros contingent depuis les années 1830 jusque dans les années 1860, suivis par les Hollandais et les Belges. Les Russes et les Français représentaient en moyenne 1 200 visiteurs chacun. Les Américains n'arrivèrent en nombre significatif qu'avec la mise en place d'une liaison régulière par bateau à vapeur avec l'outre-mer en 1856. La forte proportion de visiteurs étrangers et de nationalités très diverses justifie que Wiesbaden soit qualifiée de station thermale internationale ; en 1852, la ville s'est vu attribuer le surnom de ville thermale internationale.

Il n'existe pas encore d'analyse socio-historique des visiteurs de Wiesbaden. Il n'est donc pas possible de chiffrer la part de la noblesse et des classes moyennes parmi les visiteurs, ni leur origine. Il apparaît cependant que depuis le début du XIXe siècle, un changement radical s'est opéré dans la composition sociale du public des thermes. De la station thermale de la petite bourgeoisie de la fin du 18e siècle, la ville s'est transformée en un lieu de rencontre de la "bonne société" grâce aux mesures d'encouragement prises par l'État jusqu'en 1866.

La vie thermale dans la ville prussienne de Wiesbaden de 1866 à 1914

Le changement le plus important pour la vie thermale après l'annexion de Nassau en 1866 concernait les jeux de hasard, qui étaient interdits depuis longtemps en Prusse ; la concession de Wiesbaden expirait en 1872. La question du transfert des établissements thermaux à la propriété de la ville y était étroitement liée. L'établissement thermal, les colonnades, les installations thermales et les ruines du Sonnenberg devinrent la propriété de la ville le 01.01.1873. Pour faire face à ses nouvelles tâches, Wiesbaden reçut 2,49 millions de marks du fonds de cure et environ 300.000 marks du fonds d'embellissement. Ferdinand Hey'l fut nommé premier directeur de la station thermale de Wiesbaden. Ainsi, malgré la fin des jeux de hasard, les conditions financières étaient réunies pour une promotion ciblée de la vie thermale.

L'atmosphère soignée de la ville entraîna non seulement la poursuite de l'augmentation du nombre de curistes, mais aussi l'arrivée de nombreux retraités fortunés. En 1905, le nombre d'habitants de Wiesbaden dépassa la barre des 100.000, dont 300 millionnaires en or. Les revenus de la ville augmentèrent malgré le taux de prélèvement relativement faible et constituèrent les conditions financières pour les grands investissements des décennies suivantes. Le nombre de curistes continua d'augmenter : en 1883, ils étaient environ 80 000, dix ans plus tard 100 000 et jusqu'en 1914, ils étaient encore deux fois plus nombreux. D'autres nouveaux hôtels spacieux furent construits, surtout entre 1894 et 1906.

Dans le dernier quart du 19e siècle, l'amélioration de l'hygiène urbaine ainsi que de l'infrastructure et - en particulier après qu'une épidémie de typhus ait fait 59 morts en été 1885 - la nouvelle canalisation de Wiesbaden étaient des questions à résoudre d'urgence. L'approvisionnement en eau potable nécessitait également des efforts considérables. Après 1890, le nombre de décès dus au typhus est tombé à un tiers de celui des grandes villes comparables. Les conditions d'hygiène dans les bains furent améliorées et des toilettes publiques esthétiques furent aménagées. Les rues étaient maintenues propres grâce à l'utilisation nocturne de balayeuses et de voitures d'arrosage. L'abattoir municipal, qui a été mis en service en avril 1884 à la périphérie de la ville, a également contribué à améliorer les conditions d'hygiène.

L'usine à gaz de la Nikolasstraße (plus tard Bahnhofstraße), construite en 1847/48 par une société privée, devint propriété de la ville en 1873. Au milieu des années 1880, elle a été déplacée à la périphérie de la ville et sa capacité n'a cessé d'augmenter. En 1913, la longueur du réseau de canalisations atteignait 138 km et le nombre de lampadaires s'élevait à 4 258. Une centrale électrique fut construite en 1897/98 sous forme de centrale à vapeur et fournissait à partir de 1900 l'électricité nécessaire au fonctionnement des tramways. En 1906, une autre turbine à vapeur a permis de mettre en service une usine d'incinération des ordures ménagères.

Le développement des transports publics a été essentiel pour l'évolution de Wiesbaden vers une ville thermale et une grande ville. Les trois gares situées dans la partie inférieure de la Rheinstraße constituaient le nœud de communication d'où partait le premier tramway hippomobile en 1875, via la Wilhelmstraße jusqu'à la Röderstraße, puis jusqu'au Beau Site. En 1889, un tramway hippomobile circulait de là via la Kirchgasse jusqu'à la Kranzplatz et la Röderstraße, et une ligne de train à vapeur fut créée en même temps. En mai 1896, la première ligne de tramway électrique est entrée en service. Depuis 1906, le tramway reliait Wiesbaden à Mayence, Dotzheim et Erbenheim; de plus, une liaison par autobus fut mise en place vers Schlangenbad. L'ouverture de la nouvelle gare centrale en 1906 "couronna le développement des transports modernes" (Müller-Werth). Depuis l'automne 1888, le Neroberg, lieu d'excursion très apprécié, était déjà desservi par un funiculaire. Le 01.12.1885, la première installation téléphonique a été mise en service.

Les institutions culturelles étaient d'une grande importance pour la vie thermale de Wiesbaden, en premier lieu le théâtre royal de la cour, inauguré en 1894. En mai 1896, les premiers festivals impériaux furent organisés. Le plus grand projet fut la construction du nouveau Kurhaus, achevée en 1907. Une grande importance fut également accordée à l'extension des jardins, qui furent complétés par la création d'un réseau de chemins dans les forêts environnantes du Taunus, aussi bien pour les promeneurs et les cavaliers que pour les calèches.

Les grandes rues du centre-ville, comme la Rheinstraße et la Ringstraße, furent aménagées en promenades avec des chemins piétonniers, des pistes cavalières et, en partie, des pistes cyclables. Des installations sportives pour le lawn-tennis (tennis sur gazon) ont été construites à la Blumenwiese et dans la vallée de la Nero. Le Tattersall, un manège avec des écuries également pour les chevaux de location, fut achevé en 1905. De là, un sentier équestre menait à la vallée de la Nero et aux forêts du Taunus.

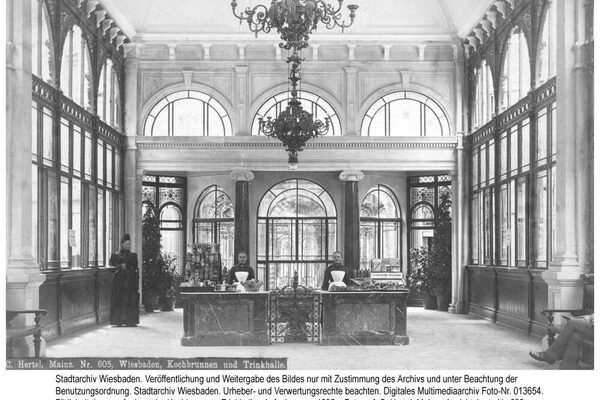

Le département médical du gouvernement royal prussien encouragea la professionnalisation de la médecine thermale, dont l'accent était toujours mis sur la cure thermale. Outre la cure de boisson qui se développait, les thermes de sel de cuisine étaient également utilisés pour des cures d'inhalation. Un ouvrage paru en 1875 sur les "sources minérales et le séjour hivernal à Wiesbaden" contribua à l'essor de la vie thermale. Par la suite, la cure de boisson prit une importance médicale croissante. La condition préalable à l'extension de la cure de boisson était toutefois le réaménagement du quartier de Kochbrunnen par le déplacement de l'hôpital et la construction d'une nouvelle buvette. Jusqu'en 1890, le pavillon octogonal de la source, qui existe encore aujourd'hui, un beau jardin donnant sur la Taunusstraße et, d'après les plans de l'architecte Wilhelm Bogler de Wiesbaden, une salle de boisson et de promenade (1887-90) furent construits. Avec la démolition de l'ancien hôpital, le bain municipal pour les pauvres disparut également. Un établissement thermal, le Kaiser-Friedrich-Bad municipal, aménagé selon les connaissances balnéologiques et médicales les plus modernes, fut ouvert en 1913. Les nouveaux établissements hospitaliers municipaux furent construits en dehors du quartier thermal, entre la Kastell- et la Platter Straße, et furent occupés le 16 août 1879. Vers 1900, Wiesbaden était une ville avec des soins médicaux denses et spécialisés. Le guide des cures de 1910 répertorie cinq hôpitaux publics, 23 établissements de soins privés et plus de 200 médecins, dont des spécialistes de toutes les disciplines, 18 dentistes et plus de 40 masseurs, les traitements de la goutte et des rhumatismes occupant une place particulière.

Les "soins de santé publique" ont été développés. L'amélioration des conditions d'hygiène était assurée par des règlements et des ordonnances de police qui devaient être respectés lors de la vente de produits alimentaires et de la production de lait dans les exploitations agricoles. Cinq "établissements de cure de lait" disposant de leur propre étable fournissaient du "lait de cure et pour enfants". Le Laboratoire chimique de Fresenius était chargé par l'État d'effectuer les analyses chimiques des échantillons de denrées alimentaires conformément à la loi impériale sur les denrées alimentaires de 1879. Le département médical du gouvernement royal prussien était chargé de la lutte contre les maladies infectieuses et du contrôle sanitaire de l'exercice des professions médicales, de la vente de produits thérapeutiques, des pharmacies, de l'hygiène des bâtiments et lieux publics, des hôpitaux et des écoles, des installations commerciales et des établissements de bains ainsi que de la surveillance de la prostitution. En 1903, une garde sanitaire a été créée et rattachée aux pompiers. Plus tard, l'ensemble du service de transport des malades a été confié aux pompiers professionnels. Du point de vue des soins médicaux et de l'hygiène urbaine, Wiesbaden apparaissait également comme une ville thermale et une résidence pour personnes âgées idéale. Le "Congrès de médecine interne" s'y est tenu pour la première fois le 20 avril 1882(Congrès des internistes). En 1891, l'association des médecins de Wiesbaden caractérisa dans un mémorandum Wiesbaden comme "ville de luxe" par opposition aux "villes d'usine et de commerce".

L'image de ville de l'habitat sain et des cures aux vertus thérapeutiques, de refuge pour les rentiers et les retraités, attirait toujours de nouveaux visiteurs et habitants et agissait en même temps comme facteur de sélection sociale (élèves). C'est surtout dans les zones de villas de la Sonnenberger Strasse, de la Nerotal ainsi qu'entre la Parkstrasse et la Frankfurter Strasse que vivaient les porteurs de prédicats nobiliaires, les officiers supérieurs et les fonctionnaires, les fabricants, les conseillers commerciaux, les directeurs, les banquiers et les propriétaires de manoirs. Mais les riches immigrés trouvaient également des logements adaptés à leur statut dans la Rheinstraße, la Bahnhofstraße et le Kaiser-Friedrich-Ring. La vieille ville, avec ses magasins, ses ateliers d'artisans, ses auberges et ses hôtels, se caractérisait par une population résidentielle de classe moyenne, le plus souvent autochtone. Vers 1900, le quartier de Bergkirchen, adjacent au nord-ouest, était principalement habité par le personnel de service de l'immense établissement thermal, mais aussi par des chanteurs, des musiciens, des peintres et pour les pauvres disparut également. Un établissement thermal, le Kaiser-Friedrich-Bad municipal, aménagé selon les connaissances balnéologiques et médicales les plus modernes, fut ouvert en 1913. Les nouveaux établissements hospitaliers municipaux furent construits en dehors du quartier thermal, entre la Kastell- et la Platter Straße, et furent occupés le 16 août 1879. Vers 1900, Wiesbaden était une ville avec des soins médicaux denses et spécialisés. Le guide des cures de 1910 répertorie cinq hôpitaux publics, 23 établissements de soins privés et plus de 200 médecins, dont des spécialistes de toutes les disciplines, 18 dentistes et plus de 40 masseurs, les traitements de la goutte et des rhumatismes occupant une place particulière.

Les "soins de santé publique" ont été développés. L'amélioration des conditions d'hygiène était assurée par des règlements et des ordonnances de police qui devaient être respectés lors de la vente de produits alimentaires et de la production de lait dans les exploitations agricoles. Cinq "établissements de cure de lait" disposant de leur propre étable fournissaient du "lait de cure et pour enfants". Le Laboratoire chimique de Fresenius était chargé par l'État d'effectuer les analyses chimiques des échantillons de denrées alimentaires conformément à la loi impériale sur les denrées alimentaires de 1879. Le département médical du gouvernement royal prussien était chargé de la lutte contre les maladies infectieuses et du contrôle sanitaire de l'exercice des professions médicales, de la vente de produits thérapeutiques, des pharmacies, de l'hygiène des bâtiments et lieux publics, des hôpitaux et des écoles, des installations commerciales et des établissements de bains ainsi que de la surveillance de la prostitution. En 1903, une garde sanitaire a été créée et rattachée aux pompiers. Plus tard, l'ensemble du service de transport des malades a été confié aux pompiers professionnels. Du point de vue des soins médicaux et de l'hygiène urbaine, Wiesbaden apparaissait également comme une ville thermale et une résidence pour personnes âgées idéale. Le "Congrès de médecine interne" s'y est tenu pour la première fois le 20 avril 1882(Congrès des internistes). En 1891, l'association des médecins de Wiesbaden caractérisa dans un mémorandum Wiesbaden comme "ville de luxe" par opposition aux "villes d'usine et de commerce".

L'image de ville de l'habitat sain et des cures aux vertus thérapeutiques, de refuge pour les rentiers et les retraités, attirait toujours de nouveaux visiteurs et habitants et agissait en même temps comme facteur de sélection sociale (élèves). C'est surtout dans les zones de villas de la Sonnenberger Strasse, de la Nerotal ainsi qu'entre la Parkstrasse et la Frankfurter Strasse que vivaient les porteurs de prédicats nobiliaires, les officiers supérieurs et les fonctionnaires, les fabricants, les conseillers commerciaux, les directeurs, les banquiers et les propriétaires de manoirs. Mais les riches immigrés trouvaient également des logements adaptés à leur statut dans la Rheinstraße, la Bahnhofstraße et le Kaiser-Friedrich-Ring. La vieille ville, avec ses magasins, ses ateliers d'artisans, ses auberges et ses hôtels, se caractérisait par une population résidentielle de classe moyenne, le plus souvent autochtone. Vers 1900, le quartier de Bergkirchen, adjacent au nord-ouest, était principalement habité par le personnel de service de l'immense établissement thermal, mais aussi par des chanteurs, des musiciens, des peintres et des ouvriers de théâtre, un nombre considérable de journaliers et de nombreux artisans.

L'offre de divertissement et de distraction s'adressait en premier lieu aux curistes et aux nouveaux arrivants aisés. Les curistes se réunissaient dès le matin dans les salles de boisson et de promenade du Kochbrunnen. Les après-midi et les soirées, en revanche, étaient consacrées au divertissement et à la distraction, pour lesquels le programme de l'établissement thermal et du jardin de cure offrait de nombreuses possibilités. Le lien étroit entre la cure médicale et la cure sociale garantissait un soulagement psychologique : la médecine légitimait la culture du plaisir et du luxe, la cure de boisson du matin les divertissements de l'après-midi et du soir (Fuhs). Pour occuper et distraire les curistes et les rentiers, il existait une offre abondante d'événements sociaux, de bals, de concerts, de théâtre et de sports. L'après-midi et le soir, l'orchestre de la station jouait, selon le temps, dans le parc de la station ou dans le Kursaal. D'importants artistes choisissaient la ville comme lieu de résidence ou y séjournaient pendant des mois. Brahms a achevé à Wiesbaden sa 3e symphonie, qui a été jouée pour la première fois sous sa direction au Kursaal en 1884. Gustav Freytag passait les mois d'hiver à Wiesbaden et Friedrich von Bodenstedt rassemblait un cercle d'amis autour de lui.

La large offre d'activités physiques et sportives était porteuse d'avenir. Ici aussi, l'aspect curatif et bénéfique pour la santé s'associait à l'aspect social. Les charmants environs de la ville ont été transformés en paysage de cure au cours du 19e siècle. Vers 1900, les promenades dans la campagne faisaient partie intégrante de la vie thermale. Fuhs parle même d'une "sportisation de la cure" vers 1910, qui comprenait l'équitation, les promenades à vélo, les promenades à l'aviron sur le Rhin et sur l'étang du parc thermal, le jeu de croquet et le tennis sur gazon ainsi que le patinage et la luge en hiver. Le tir au pistolet et à la carabine étaient également des sports populaires. Le Wiesbadener Tennis- und Hockey-Club (WTHC), fondé en 1905, organisait des tournois internationaux et était soutenu par la direction de la station thermale et "des personnalités renommées". L'équitation, en tant que divertissement exclusif, jouait un rôle important. La "promenade à cheval" matinale, que l'empereur Guillaume II pratiquait également avec sa suite, faisait partie de l'image sociale de soi. Sur l'hippodrome d'Erbenheim, le monde mondain pouvait se présenter - comme à Baden-Baden. Les jours de grande course, 20 000 à 25 000 visiteurs s'y rendaient. D'autres attractions sportives étaient le saut en parachute, les vols en montgolfière et les courses automobiles.

Littérature

Bleymehl-Eiler, Martina : Stadt und frühneuzeitlicher Fürstenstaat : Wiesbadens Weg von der Amtsstadt zur Hauptstadt des Fürstentums Nassau-Usingen (Mitte des 16. bis Ende des 18. Jahrhunderts), 2 Bde., ungedr. Diss., Mainz 1998.

Bleymehl-Eiler, Martina : L'atmosphère soignée. Wiesbaden à l'époque impériale. Dans : Eisenbach, Ulrich e. a. (éd.) : Reisebilder aus Hessen. Tourisme, cure et tourisme depuis le 18e siècle. Hessisches Wirtschaftsarchiv, Schriften zur hessischen Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte 5, Darmstadt 2001 [p. 73-84].

Bleymehl-Eiler, Martina : Un petit Elysium. Les bains de Nassau au 19e siècle. In : Nassau und seine Bäder in der Zeit um 1840, Wiesbaden 2005 [p. 69-117].

Fuhs, Burkhard : Mondäne Orte einer vornehmen Gesellschaft, Hildesheim [u.a.] 1992.

Les soins de santé publique de Wiesbaden. Publication commémorative offerte par la ville de Wiesbaden. Edité par Rahlson, H[elmut] à la demande de la municipalité, Wiesbaden 1908.

Müller-Werth, Herbert : Geschichte und Kommunalpolitik der Stadt Wiesbaden unter besonderer Berücksichtigung der letzten 150 Jahre, Wiesbaden 1963.