Wiesbaden à l'époque wilhelminienne

L'époque wilhelminienne est considérée comme l'apogée de l'histoire de la ville de Wiesbaden. Au sens strict, elle désigne les années de règne du roi Guillaume II de Prusse, qui fut à la tête de l'Empire allemand en tant qu'empereur allemand de 1888 à 1918. Cependant, l'année 1866 a été plus décisive pour le développement de la ville, lorsque Nassau a été annexé par la Prusse et que Wiesbaden a perdu sa fonction de capitale du Land. Les années sous l'empereur Guillaume Ier doivent donc être considérées comme un prélude historique.

Comme à l'époque romaine, les cures et les bains occupent à nouveau une place prépondérante. La présidence du gouvernement prussien ne pouvait qu'insuffisamment compenser la perte des autorités gouvernementales d'un État souverain. En revanche, l'ouverture vers la Prusse augmenta l'afflux d'étrangers dans des proportions insoupçonnées. En 1890, la ville accueillit plus de 100.000 visiteurs et en 1907, année record, plus de 180.000. Parallèlement, le nombre de personnes qui s'installèrent durablement à Wiesbaden augmenta. Le nombre d'habitants passa de 26.000 en 1866 à 60.000 en 1888 et 100.000 en 1905, pour atteindre 109.000 habitants en 1910, son niveau le plus élevé jusqu'à la fin de l'Empire.

Outre les conditions-cadres favorables de l'État, les orientations de la politique communale ont également eu une grande influence sur la croissance. En reprenant en régie l'ensemble du complexe thermal, les instances municipales ont lancé, en collaboration avec l'association Kur- und Verkehrsverein e.V., une campagne publicitaire entièrement axée sur les avantages naturels de la ville. Parallèlement à la promotion des transports urbains, des efforts ont été déployés pour obtenir des liaisons ferroviaires avantageuses et une gare représentative. L'approvisionnement central en eau mis en place en 1870, les égouts construits depuis 1886, l'abattoir ouvert en 1884 et l'usine d'incinération des déchets mise en service en 1905 étaient étroitement liés à l'idée d'une vie saine.

Le plan d'extension urbaine de l'architecte municipal Alexander Fach, adopté en 1871, fixait déjà l'orientation fondamentale : la Ringstrasse et un réseau de rues strictement rectangulaires avec des constructions périphériques fermées et des blocs ouvrant la profondeur du terrain au sud et à l'ouest du pentagone historique, ainsi qu'une construction de maisons de campagne aérée et verdoyante à l'est. Tout au long du XIXe siècle, des styles architecturaux historicistes ont été utilisés. Ce n'est qu'au tournant du siècle qu'une nouvelle volonté de conception architecturale a vu le jour avec l'Art nouveau.

Comme les entreprises industrielles étaient délibérément tenues à l'écart, il n'y avait en fait que deux groupes d'habitants : ceux qui vivaient de leurs revenus acquis ailleurs et ceux qui les servaient de différentes manières, le deuxième groupe devant, outre les résidents locaux, s'occuper également des curistes. Dans les zones de villas, c'est clairement la classe sociale supérieure qui dominait. Le centre-ville sud, qui s'étendait entre la Bahnhofstraße, la Rheinstraße et le Ring, était également habité par des personnes issues de classes sociales élevées. Du point de vue du confort et du prestige social, les logements locatifs de six, huit ou dix pièces qui y étaient construits constituaient une véritable alternative aux villas indépendantes. Ce quartier était celui qui répondait le mieux à l'idéal de mixité sociale. Au sous-sol, dans les combles, à l'arrière et dans les bâtiments latéraux, il y avait toujours de la place pour le journalier, le garde-barrière, le serveur, le cocher, la femme de mois et tel ou tel artisan. En revanche, le quartier de l'église de montagne est devenu un quartier d'habitation pour le personnel de service. A l'époque prussienne, le Westend remplissait des fonctions similaires, même si, au fur et à mesure de la construction, de plus en plus de personnes aisées s'y installaient.

Une comparaison des prestations fiscales avec celles d'autres villes montre que Wiesbaden ne disposait pas seulement d'un revenu et d'un impôt sur la fortune élevés, mais aussi, par rapport au nombre d'habitants, du plus grand nombre de millionnaires en marks-or de toutes les villes prussiennes.

La vie sociale a été stimulée par la construction de la salle des fêtes sur la Kochbrunnenplatz, achevée en 1890, du théâtre, terminé en 1894, et de la maison de cure, ouverte en 1907. Le sport exerçait déjà un grand pouvoir d'attraction : outre les tournois internationaux de tennis, l'équitation, l'aviron, le golf, le hockey et l'hippodrome d'Erbenheim, mis en service en 1910, étaient particulièrement appréciés. Mais le point culminant du programme annuel des manifestations était le festival impérial et les visites impériales qui y étaient liées.

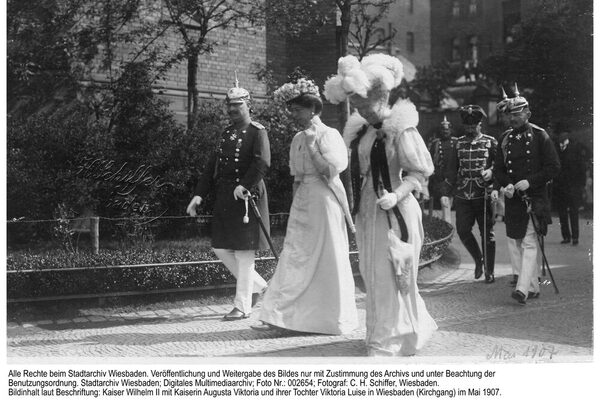

L'empereur Guillaume Ier s'était déjà rendu pas moins de quatorze fois à Wiesbaden. Guillaume II est venu officiellement à Wiesbaden pour la première fois en 1894. Mais ce n'est qu'avec le début du festival de mai 1896 que son séjour se transforma en ce mélange singulier de fête populaire rhénane, de représentation sociale de l'aristocratie de la naissance et de l'argent et de culte patriotique du souverain, qui fut très apprécié non seulement par la classe supérieure, mais aussi par le petit peuple. La ville thermale et résidentielle mondaine devint de plus en plus l'incarnation de la nouvelle souveraineté impériale allemande et d'un jumelage intime entre l'aristocratie prussienne et la nouvelle bourgeoisie économique riche.

Dès les dernières années avant la Première Guerre mondiale, la force d'attraction de la ville s'affaiblit cependant sensiblement. Le nombre de curistes stagnait, le nombre d'habitants diminuait. La guerre et ses conséquences accélérèrent le processus et l'intégration des banlieues industrielles de Biebrich et Schierstein en 1926 signala que Wiesbaen eau mis en place en 1870, les égouts construits depuis 1886, l'abattoir ouvert en 1884 et l'usine d'incinération des déchets mise en service en 1905 étaient étroitement liés à l'idée d'une vie saine.

Le plan d'extension urbaine de l'architecte municipal Alexander Fach, adopté en 1871, fixait déjà l'orientation fondamentale : la Ringstrasse et un réseau de rues strictement rectangulaires avec des constructions périphériques fermées et des blocs ouvrant la profondeur du terrain au sud et à l'ouest du pentagone historique, ainsi qu'une construction de maisons de campagne aérée et verdoyante à l'est. Tout au long du XIXe siècle, des styles architecturaux historicistes ont été utilisés. Ce n'est qu'au tournant du siècle qu'une nouvelle volonté de conception architecturale a vu le jour avec l'Art nouveau.

Comme les entreprises industrielles étaient délibérément tenues à l'écart, il n'y avait en fait que deux groupes d'habitants : ceux qui vivaient de leurs revenus acquis ailleurs et ceux qui les servaient de différentes manières, le deuxième groupe devant, outre les résidents locaux, s'occuper également des curistes. Dans les zones de villas, c'est clairement la classe sociale supérieure qui dominait. Le centre-ville sud, qui s'étendait entre la Bahnhofstraße, la Rheinstraße et le Ring, était également habité par des personnes issues de classes sociales élevées. Du point de vue du confort et du prestige social, les logements locatifs de six, huit ou dix pièces qui y étaient construits constituaient une véritable alternative aux villas indépendantes. Ce quartier était celui qui répondait le mieux à l'idéal de mixité sociale. Au sous-sol, dans les combles, à l'arrière et dans les bâtiments latéraux, il y avait toujours de la place pour le journalier, le garde-barrière, le serveur, le cocher, la femme de mois et tel ou tel artisan. En revanche, le quartier de l'église de montagne est devenu un quartier d'habitation pour le personnel de service. A l'époque prussienne, le Westend remplissait des fonctions similaires, même si, au fur et à mesure de la construction, de plus en plus de personnes aisées s'y installaient.

Une comparaison des prestations fiscales avec celles d'autres villes montre que Wiesbaden ne disposait pas seulement d'un revenu et d'un impôt sur la fortune élevés, mais aussi, par rapport au nombre d'habitants, du plus grand nombre de millionnaires en marks-or de toutes les villes prussiennes.

La vie sociale a été stimulée par la construction de la salle des fêtes sur la Kochbrunnenplatz, achevée en 1890, du théâtre, terminé en 1894, et de la maison de cure, ouverte en 1907. Le sport exerçait déjà un grand pouvoir d'attraction : outre les tournois internationaux de tennis, l'équitation, l'aviron, le golf, le hockey et l'hippodrome d'Erbenheim, mis en service en 1910, étaient particulièrement appréciés. Mais le point culminant du programme annuel des manifestations était le festival impérial et les visites impériales qui y étaient liées.

L'empereur Guillaume Ier s'était déjà rendu pas moins de quatorze fois à Wiesbaden. Guillaume II est venu officiellement à Wiesbaden pour la première fois en 1894. Mais ce n'est qu'avec le début du festival de mai 1896 que son séjour se transforma en ce mélange singulier de fête populaire rhénane, de représentation sociale de l'aristocratie de la naissance et de l'argent et de culte patriotique du souverain, qui fut très apprécié non seulement par la classe supérieure, mais aussi par le petit peuple. La ville thermale et résidentielle mondaine devint de plus en plus l'incarnation de la nouvelle souveraineté impériale allemande et d'un jumelage intime entre l'aristocratie prussienne et la nouvelle bourgeoisie économique riche.

Dès les dernières années avant la Première Guerre mondiale, la force d'attraction de la ville s'affaiblit cependant sensiblement. Le nombre de curistes stagnait, le nombre d'habitants diminuait. La guerre et ses conséquences accélérèrent le processus et l'intégration des banlieues industrielles de Biebrich et Schierstein en 1926 signala que Wiesbaden avait définitivement renoncé au modèle de ville de luxe qu'elle s'était elle-même imposé.

Littérature

Neese, Bernd-Michael : L'empereur arrive ! Wilhelm I. et Wilhelm II. à Wiesbaden, Wiesbaden 2010.

Schüler, Winfried : Le Wiesbaden wilhelminien. Dans : Annales de Nassau. Ed. : Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, 99/1989 [p. 90-110].

Guide d'architecture de Wiesbaden. La ville de l'historisme, Bonn 2006.