Canalisation

Au Moyen Âge et au début des temps modernes, l'évacuation des eaux usées était une tâche privée. Depuis les propriétés privées, les eaux usées étaient évacuées dans les cours d'eau au moyen de simples fossés, de rigoles et de tuyaux ; les matières fécales étaient collectées dans des fosses, enlevées par les paysans ou par des sociétés dites d'exportation d'engrais et épandues sur les champs comme fertilisant. Vers 1800, il existait déjà environ 1.500 m de canaux maçonnés, mais ils n'étaient que très rarement voûtés et devaient être régulièrement nettoyés. Vers 1820, un canal jumeau en pierres de taille a été construit sous le trottoir dans le secteur de Warmer Damm. Avec l'augmentation de la population, les nuisances dues aux mauvaises odeurs se sont accrues ; la chaleur de l'eau thermale, qui favorisait le développement des odeurs, constituait un problème supplémentaire. En 1863, une pétition a été lancée par des curistes anglais pour obtenir le recouvrement du Salzbach, principal collecteur des eaux usées, qui était particulièrement pollué. A cette époque, de gros efforts avaient cependant déjà été entrepris pour améliorer les canalisations. Depuis 1859, les ruisseaux à ciel ouvert ont été voûtés ; l'architecte de la ville Alexander Fach a créé 37 km de nouveaux canaux jusqu'à la fin des années 1860, et les premiers tuyaux en béton ont été posés vers 1868. Il manquait cependant une construction moderne uniforme, des dispositifs de rinçage et de ventilation. De plus, les canaux n'avaient pas assez de pente. Le Salzbach, qui déversait ses eaux dans le Rhin en aval de Biebrich, attirait de plus en plus l'attention. Des épidémies de typhus s'y étaient déjà déclarées en 1815 et 1839. De 1881 à 1884, il y eut même des épidémies de typhus chaque année - avec des conséquences négatives considérables pour le thermalisme. La dernière épidémie de typhus, qui a coûté la vie à 59 personnes, a finalement donné l'impulsion pour une nouvelle conception fondamentale des égouts de Wiesbaden.

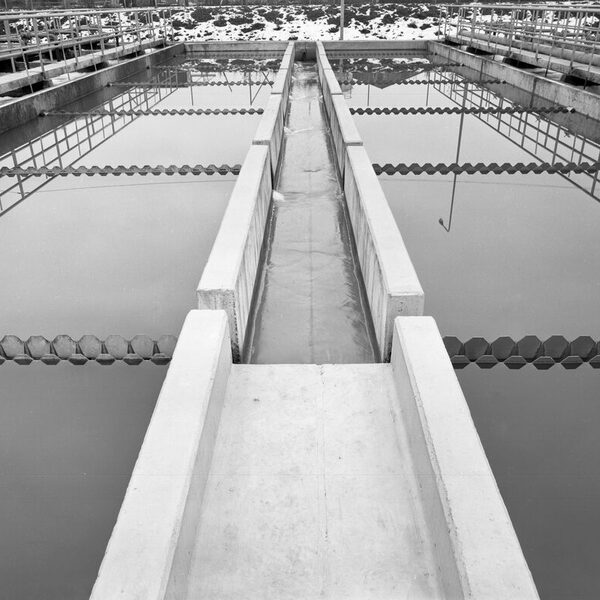

En 1885, le conseil municipal décida d'améliorer ces conditions insalubres, de construire des canaux et des stations d'épuration ainsi que d'introduire des toilettes à eau. L'ingénieur Joseph Brix, mandaté par la ville, conçut, notamment en raison de la situation topographique de Wiesbaden, un système monotube, également appelé système d'eaux mixtes, qui amenait les eaux usées domestiques des ménages et des entreprises ainsi que les eaux pluviales dans les mêmes canalisations pour les épurer ensemble. Les avantages par rapport aux systèmes séparatifs favorisés aujourd'hui étaient d'une part les économies réalisées grâce à l'absence d'un deuxième système de canalisation et d'autre part le nettoyage obligatoire des canalisations en cas de fortes pluies. Cependant, le grave inconvénient de l'engorgement du réseau d'égouts par de fortes pluies est le déversement de particules polluantes des eaux usées dans le cours d'eau récepteur le plus proche (ruisseau), puis dans le Rhin. La canalisation fut l'un des plus grands projets de construction de la ville ; jusqu'en 1908, la construction de 122 km de canaux ainsi que d'une station d'épuration au Spelzmühle (1885) coûta environ 110 millions de RM. En 1900-03, on en vint à la construction des canaux d'amenée, en grande partie sous forme de profilés ovoïdes, avec une maçonnerie en briques pour le canal du Salzbach. Le Salzbach lui-même fut transféré dans un canal souterrain en tubes de fer qui conduisait les eaux usées épurées jusqu'au Rhin, à 100 mètres de la rive, dans le lit du fleuve.

Jusqu'à aujourd'hui, le système d'assainissement de Wiesbaden fonctionne en grande partie comme un système d'eaux mixtes. Seules quelques zones de la banlieue est, intégrée en 1977, comme Breckenheim, ont été canalisées en système séparatif dans le nouveau quartier de "Pfingstborn". Parmi les six banlieues est, Breckenheim, Nordenstadt et Delkenheim n'évacuent pas leurs eaux usées vers Wiesbaden, mais vers la station d'épuration de Flörsheim. Les canalisations de Wiesbaden ont une longueur totale d'environ 819 km, dont environ 77 sont praticables avec un diamètre de 120 cm. Environ 84 km sont praticables avec des diamètres de 80 à 120 cm. Le système d'égouts comprend environ 22.000 regards, environ 27.000 bouches d'égout, environ 2.200 km de branchements privés, 58 déversoirs d'orage, 30 bassins de rétention des eaux pluviales. Les canalisations d'eaux pluviales pures représentent 3 % du réseau public. S'y ajoutent quelques kilomètres de canaux dits thermaux, dont certains sont accessibles et dans lesquels sont installées les conduites d'alimentation des anciens et actuels établissements de bains.

Littérature

Brix, Joseph : La canalisation de Wiesbaden, Wiesbaden 1887.

Silberzahn, Joachim : Histoire de la canalisation et de la station d'épuration à Wiesbaden. Du 19e siècle à nos jours, Wiesbaden 2015.