L'époque romaine

La ville romaine de Wiesbaden est mentionnée à plusieurs reprises dans les sources littéraires. Pline l'Ancien met en avant l'importance de ses sources thermales, tandis que le poète Martial mentionne dans ses épigrammes les boules mattiaciennes, censées prévenir la chute des cheveux. L'historien Tacite évoque également à plusieurs reprises les Chattes et les Mattiaciens qui ont donné leur nom à la ville. Le géographe Klaudios Ptolemaios traite de la Germania Megale (Grande Germanie, c'est-à-dire la Germanie libre à droite du Rhin) dans l'ouvrage le plus important sur la géographie antique, la Geographike Hyphegesis. C'est là que s'est installée, entre autres, la tribu des Chattes, dont les Mattiaciens sont considérés comme une sous-tribu. La région Rhin-Main, ancienne voie d'invasion et de transit du nord vers le sud, a été contrôlée par les Romains au tournant de l'ère chrétienne et donc très tôt. Malgré cela, la date de la fondation d'un poste militaire à Wiesbaden reste incertaine, même si l'on dispose de matériel militaire de l'époque augustéenne provenant de la "couche de marais". Cette couche, d'une épaisseur de 0,50 à 1,5 m, attestée entre la Kirch- et la Langgasse, contenait les premières découvertes datant de l'époque d'Agrippa à Domitien et désigne donc la plus ancienne zone d'habitation de la localité nouvellement fondée par les Romains ("vicus"). Le développement continu est perturbé en 69/70 après J.-C. lorsque les Mattiaciens, les Chattes et les Usipiens assiègent Mayence et que les découvertes de la couche marécageuse prennent brutalement fin.

Au début du 2e siècle, Wiesbaden devint la banlieue de l'unité administrative "civitas Ulpia Mattiacorum", fondée selon son nom sous le règne de Traian. C'est de là qu'un magistrat administrait, avec le conseil des décurions, selon le modèle romain, le territoire situé entre le Schwarzbach à l'est, le Main et le Rhin au sud et le limes au nord. Ce n'est qu'à l'ouest que la limite de la collectivité territoriale reste inconnue. Des membres de ce conseil municipal sont connus par des inscriptions de Wiesbaden ainsi que de Mayence-Kastel et de Mayence. Même si la colonie n'a jamais reçu de statut juridique supérieur, l'administration qui s'y est installée suppose des bâtiments publics tels qu'un forum avec une basilique attenante, qui n'ont pas encore pu être attestés à Wiesbaden. De même, la cité n'est pas entourée d'un mur d'enceinte, comme c'est le cas pour d'autres faubourgs de civitas.

Les invasions alamanes de 260 après J.-C. ont gravement affecté le "vicus", car la taille de l'agglomération et la population semblent avoir été nettement décimées. Malgré cela, le village a continué d'exister jusqu'au 4e siècle. L'activité thermale a sans doute joué un rôle déterminant. Sous l'empereur Valentinien, un nouveau concept de défense a été développé pour sécuriser la frontière de l'empire sur le Rhin. Des postes d'observation avancés sur la rive droite du Rhin étaient installés dans de petits castels ("burgi") construits en dur et dotés d'un débarcadère. Un poste de cette série se trouvait également à Wiesbaden-Schierstein. La construction du mur de Heiden, parallèle à une route traversant le "vicus", s'inscrit dans le contexte de ces mesures de protection. Ce n'est que l'invasion des Quades, des Alandais et des Vandales en janvier 406 après J.-C. qui a probablement mis fin à l'activité de colonisation. L'occupation militaire de Wiesbaden est assurée depuis l'époque claudienne et s'est achevée au début du IIe siècle avec le départ de la cohorte qui y était stationnée.

Parallèlement à l'extension des installations militaires sur le Heidenberg, l'habitat civil s'est développé. Le "vicus" d'environ 25 ha, qui s'étendait entre la Schwalbacher Strasse, la Friedrichstrasse et la Wilhelmstrasse, était surtout important en tant que station thermale pour les soldats des légions de Mayence. C'est ce que montrent non seulement la reprise de l'activité balnéaire à l'époque constantinienne, lorsque le territoire perdu auparavant sur la rive droite du Rhin a été réoccupé, du moins à proximité de la rive, mais aussi les nombreuses pierres tombales de soldats vétérans de différentes unités. Dans la zone d'habitat ovale d'environ 700 x 450 m, il n'est pas possible de reconnaître jusqu'à aujourd'hui un tracé clair des rues. Toutefois, un tracé correspondant à la rue longue de l'époque moderne, dont les vestiges ont pu être observés à plusieurs reprises, devait compter parmi les rues principales, d'autant plus que les grandes installations thermales s'alignaient sur son tracé. Un deuxième tracé de rue, vers lequel s'orientent les bâtiments étudiés sur le site actuel du Schützenhof et qui se trouvaient en biais par rapport aux autres, doit être considéré comme non moins important. Elle se poursuivait probablement vers l'est en direction de Hofheim. Parmi les trois grands bâtiments des thermes, ceux situés dans la Langgasse à côté des thermes de l'empereur Frédéric ainsi que dans le secteur du Schützenhof n'ont pu être qu'effleurés, mais pas complètement étudiés. La construction des thermes au Schützenhof a été soutenue par la troupe stationnée à Mayence entre 70 et 92 après J.-C. en raison de l'utilisation de tuyaux en plomb de la legio XIV Gemina Martia Victrix, sans que cela ne permette de confirmer son utilisation comme bains de garnison du fort sur le Heidenberg. Seuls les thermes de la Kranzplatz, situés à proximité du Kochbrunnen, avec une prétendue maison d'hébergement ("mansio") voisine, ont pu être étudiés de manière plus complète par Emil Ritterling en 1903, bien qu'aucun rapport de fouilles n'ait été publié. Entre la fin du 1er et le 4e siècle, la 1ère, la 8ème, la 14ème et la 21ème légion de Mayence ont participé à leur construction et leurs membres ont fait un usage intensif des sources aux vertus thérapeutiques. Outre les bassins de bain habituels avec une eau à différentes températures, de petites niches de baignade étaient disponibles spécialement pour les soinla Wilhelmstrasse, était surtout important en tant que station thermale pour les soldats des légions de Mayence. C'est ce que montrent non seulement la reprise de l'activité balnéaire à l'époque constantinienne, lorsque le territoire perdu auparavant sur la rive droite du Rhin a été réoccupé, du moins à proximité de la rive, mais aussi les nombreuses pierres tombales de soldats vétérans de différentes unités. Dans la zone d'habitat ovale d'environ 700 x 450 m, il n'est pas possible de reconnaître jusqu'à aujourd'hui un tracé clair des rues. Toutefois, un tracé correspondant à la rue longue de l'époque moderne, dont les vestiges ont pu être observés à plusieurs reprises, devait compter parmi les rues principales, d'autant plus que les grandes installations thermales s'alignaient sur son tracé. Un deuxième tracé de rue, vers lequel s'orientent les bâtiments étudiés sur le site actuel du Schützenhof et qui se trouvaient en biais par rapport aux autres, doit être considéré comme non moins important. Elle se poursuivait probablement vers l'est en direction de Hofheim. Parmi les trois grands bâtiments des thermes, ceux situés dans la Langgasse à côté des thermes de l'empereur Frédéric ainsi que dans le secteur du Schützenhof n'ont pu être qu'effleurés, mais pas complètement étudiés. La construction des thermes au Schützenhof a été soutenue par la troupe stationnée à Mayence entre 70 et 92 après J.-C. en raison de l'utilisation de tuyaux en plomb de la legio XIV Gemina Martia Victrix, sans que cela ne permette de confirmer son utilisation comme bains de garnison du fort sur le Heidenberg. Seuls les thermes de la Kranzplatz, situés à proximité du Kochbrunnen, avec une prétendue maison d'hébergement ("mansio") voisine, ont pu être étudiés de manière plus complète par Emil Ritterling en 1903, bien qu'aucun rapport de fouilles n'ait été publié. Entre la fin du 1er et le 4e siècle, la 1ère, la 8ème, la 14ème et la 21ème légion de Mayence ont participé à leur construction et leurs membres ont fait un usage intensif des sources aux vertus thérapeutiques. Outre les bassins de bain habituels avec une eau à différentes températures, de petites niches de baignade étaient disponibles spécialement pour les soins et les cures. Elles ont pu être dégagées sur le côté est de l'un des quatre grands bassins d'eau.

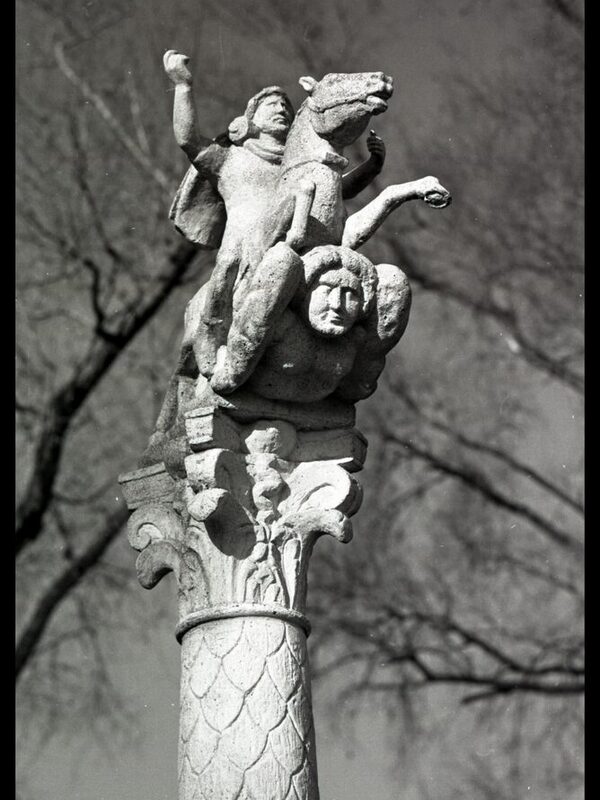

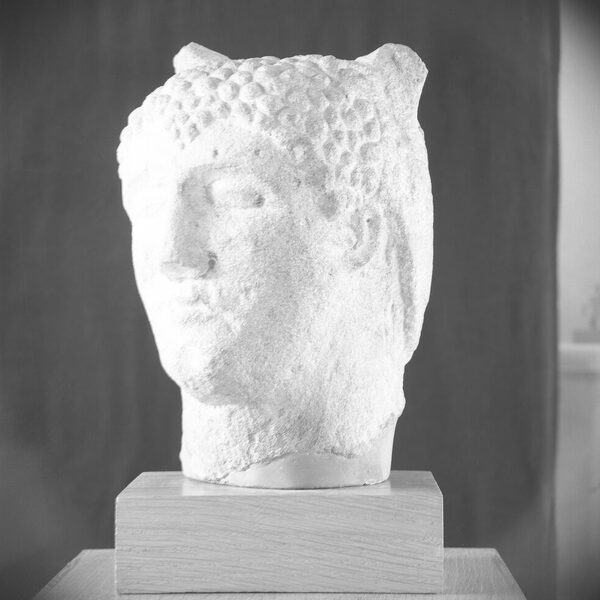

On sait peu de choses sur le reste de la structure du "vicus" romain. Un temple d'Iupiter Dolichenus pourrait s'être trouvé sur le terrain de l'aigle, d'après une pierre de consécration datant de 194 après J.-C.. D'autres bâtiments publics sont supposés se trouver dans la Langgasse. Une plaque d'inscription retrouvée sur le côté nord de la place Maurice atteste de l'existence d'une maison associative de la guilde des commerçants, non localisée jusqu'à présent. Le Mithräum de la rue Coulin a également été étudié. Dans la banlieue de la collectivité territoriale, on pourrait s'attendre à des bâtiments d'habitation ("domus") plus étendus, dans lesquels vivaient les membres de l'élite. Il n'y a pas encore d'indication à ce sujet. Parallèlement, il existait certainement des constructions à colombage plus simples qui, tout comme l'architecture en pierre plus tardive, devaient être fondées sur des pilotis, du moins dans la zone humide située entre la Hochstädtenstrasse et la Mauritiusstrasse. Les champs de tombes marquant la fin de la zone d'habitation ont été découpés le long de la Schwalbacher Straße ainsi qu'entre la Luisenstraße et la Rheinstraße sur le terrain de l'ancienne caserne d'artillerie. Les inhumations ont été continues jusqu'à l'époque paléochrétienne, car de nombreuses plaques funéraires, comme celle de Q(u)alaq(u)it, témoignent de l'existence d'une communauté paléochrétienne dans le lotissement. Au milieu du 4e siècle, la réutilisation des thermes par l'armée a favorisé une deuxième période de prospérité de l'agglomération. Parmi les mesures de protection mises en place par Valentinien Ier, on compte, outre l'aménagement de "burgi", la construction du mur des païens, qui ne fut toutefois jamais achevé. Outre les pierres tombales de soldats intégrées dans le mur, c'est surtout une statue provenant du mithraeum voisin qui plaide en faveur de sa datation à cette époque tardive.

La population du vicus devait être composée, outre les Mattiaques et les Romains qui habitaient ici, de Gaulois immigrés, plus ou moins romanisés, ainsi que d'autres membres de l'Empire. Certains d'entre eux, d'après les noms qui nous sont parvenus ("tria nomina"), disposaient probablement de la citoyenneté latine. On connaît le nom de l'indigène V. Lupulus, qui permit à une communauté mithriaque de construire un temple sur son terrain, et Agricola, un marchand de céramique probablement originaire de Gaule, auquel sa fille fit ériger une pierre tombale soigneusement réalisée et donc certainement coûteuse.

En tant que prêtre impérial, l'avocat ("pragmaticus") C. Iulius Simplicius, dont la pierre tombale a été installée dans la citadelle de Mayence. Des collèges de prêtres ("Augustales") dirigeaient le culte impérial, qui n'était cependant pas dédié à un empereur égal à un dieu, mais à l'action divine ("numen") de l'empereur en tant que force qui assurait la protection de l'État par son lien avec les dieux. Même si l'emplacement exact du temple de Sirona reconstruit reste inconnu, il devait exister à Wiesbaden de nombreux sanctuaires dans lesquels des dieux romains et indigènes aux caractéristiques similaires étaient associés et vénérés ensemble. Ainsi, Diana "Mattiaca" était probablement considérée comme la protectrice des sources aux vertus curatives au même titre qu'Apollon Toutiorix, tandis que la déesse celte des chevaux Epona, sans équivalent, jouissait également d'une grande popularité auprès des Romains. Les cultes du Proche-Orient, comme celui de Mithra ou d'Iupiter Dolichenus, étaient apparemment particulièrement attrayants. Des statuettes de dieux plus petites, représentant l'ensemble du panthéon, provenaient probablement des autels des ménages privés.

Dans les environs du "vicus", on trouvait de nombreuses "villae rusticae", comparables aux fermes de colonisation actuelles, dont les propriétaires pratiquaient l'agriculture et vendaient les surplus sur le marché urbain. Nous ne citerons ici que les installations du Neroberg, du Wellritzmühle, du Gräselberg, de l'Adolfshöhe, du Landgraben près de Mosbach, de Bierstadt, d'Igstadt et de Breckenheim. Malheureusement, aucune de ces propriétés n'a fait l'objet d'une étude complète. L'interprétation d'une petite "colonie" au Hollerborn près de Dotzheim reste également inexpliquée. Ses bâtiments épars se seraient étendus sur "plus d'un quart d'heure" en direction de Wiesbaden.

D'après les trois bornes milliaires conservées et posées en 122 et 235/38 après J.-C. ainsi qu'au milieu du 3e siècle, Wiesbaden était intégrée à un réseau routier très étendu, même si elle n'a jamais constitué un nœud de communication important, même en raison de sa situation périphérique dans la province. La route la plus importante vers Mayence-Kastel partait de la porte latérale droite ("porta principalis dextra") du château et, après un léger coude, descendait en ligne droite le Heidenberg en passant par les rues Mauritius- et Faulbrunnenstraße, avant de rejoindre l'actuelle Moritzstraße dans la suite de son tracé, entre les rues Albrechtstraße et Adelheidstraße. La route, large de 5,30 m et voûtée au milieu, était pavée de grandes dalles irrégulières et devait être construite sur une digue surélevée avec un soubassement en caillebotis de pieux dans la zone marécageuse entre les rues Mauritius et Faulbrunnen. Ce tracé, aménagé en même temps que le fort, rejoignait à 50 m au nord de la tête de pont du fort de Mayence-Kastel la grande route menant de Mayence à la Wetterau via Nida-Heddernheim. Les deux bornes milliaires placées à cette jonction indiquent assez précisément, dans les différentes unités de mesure du pied romain ou de la forme artistique de la "leuge" développée en Gaule, la distance de 9 km depuis Wiesbaden (à partir de Mattiacorum). Une deuxième route, probablement déjà empruntée à l'époque préromaine, menait à Hofheim. Elle partait de la porte principale ("porta praetoria") et pouvait être observée sur le terrain de Dern, dans la rue De-Laspée ainsi que dans la cour du musée de Wiesbaden. Le mur des païens accompagnait également son tracé dans la zone centrale du vicus. Une route partant de la porte latérale gauche ("porta principalis sinistra") devait mener aux installations du limes dans le Taunus et se terminait probablement au fort de Heidekringen. Les postes d'une petite station routière sur le mur de la rente devaient contrôler le trafic sur cette route menant à la frontière. En revanche, le tracé menant à l'ouest dans le Rla Rheinstraße sur le terrain de l'ancienne caserne d'artillerie. Les inhumations ont été continues jusqu'à l'époque paléochrétienne, car de nombreuses plaques funéraires, comme celle de Q(u)alaq(u)it, témoignent de l'existence d'une communauté paléochrétienne dans le lotissement. Au milieu du 4e siècle, la réutilisation des thermes par l'armée a favorisé une deuxième période de prospérité de l'agglomération. Parmi les mesures de protection mises en place par Valentinien Ier, on compte, outre l'aménagement de "burgi", la construction du mur des païens, qui ne fut toutefois jamais achevé. Outre les pierres tombales de soldats intégrées dans le mur, c'est surtout une statue provenant du mithraeum voisin qui plaide en faveur de sa datation à cette époque tardive.

La population du vicus devait être composée, outre les Mattiaques et les Romains qui habitaient ici, de Gaulois immigrés, plus ou moins romanisés, ainsi que d'autres membres de l'Empire. Certains d'entre eux, d'après les noms qui nous sont parvenus ("tria nomina"), disposaient probablement de la citoyenneté latine. On connaît le nom de l'indigène V. Lupulus, qui permit à une communauté mithriaque de construire un temple sur son terrain, et Agricola, un marchand de céramique probablement originaire de Gaule, auquel sa fille fit ériger une pierre tombale soigneusement réalisée et donc certainement coûteuse.

En tant que prêtre impérial, l'avocat ("pragmaticus") C. Iulius Simplicius, dont la pierre tombale a été installée dans la citadelle de Mayence. Des collèges de prêtres ("Augustales") dirigeaient le culte impérial, qui n'était cependant pas dédié à un empereur égal à un dieu, mais à l'action divine ("numen") de l'empereur en tant que force qui assurait la protection de l'État par son lien avec les dieux. Même si l'emplacement exact du temple de Sirona reconstruit reste inconnu, il devait exister à Wiesbaden de nombreux sanctuaires dans lesquels des dieux romains et indigènes aux caractéristiques similaires étaient associés et vénérés ensemble. Ainsi, Diana "Mattiaca" était probablement considérée comme la protectrice des sources aux vertus curatives au même titre qu'Apollon Toutiorix, tandis que la déesse celte des chevaux Epona, sans équivalent, jouissait également d'une grande popularité auprès des Romains. Les cultes du Proche-Orient, comme celui de Mithra ou d'Iupiter Dolichenus, étaient apparemment particulièrement attrayants. Des statuettes de dieux plus petites, représentant l'ensemble du panthéon, provenaient probablement des autels des ménages privés.

Dans les environs du "vicus", on trouvait de nombreuses "villae rusticae", comparables aux fermes de colonisation actuelles, dont les propriétaires pratiquaient l'agriculture et vendaient les surplus sur le marché urbain. Nous ne citerons ici que les installations du Neroberg, du Wellritzmühle, du Gräselberg, de l'Adolfshöhe, du Landgraben près de Mosbach, de Bierstadt, d'Igstadt et de Breckenheim. Malheureusement, aucune de ces propriétés n'a fait l'objet d'une étude complète. L'interprétation d'une petite "colonie" au Hollerborn près de Dotzheim reste également inexpliquée. Ses bâtiments épars se seraient étendus sur "plus d'un quart d'heure" en direction de Wiesbaden.

D'après les trois bornes milliaires conservées et posées en 122 et 235/38 après J.-C. ainsi qu'au milieu du 3e siècle, Wiesbaden était intégrée à un réseau routier très étendu, même si elle n'a jamais constitué un nœud de communication important, même en raison de sa situation périphérique dans la province. La route la plus importante vers Mayence-Kastel partait de la porte latérale droite ("porta principalis dextra") du château et, après un léger coude, descendait en ligne droite le Heidenberg en passant par les rues Mauritius- et Faulbrunnenstraße, avant de rejoindre l'actuelle Moritzstraße dans la suite de son tracé, entre les rues Albrechtstraße et Adelheidstraße. La route, large de 5,30 m et voûtée au milieu, était pavée de grandes dalles irrégulières et devait être construite sur une digue surélevée avec un soubassement en caillebotis de pieux dans la zone marécageuse entre les rues Mauritius et Faulbrunnen. Ce tracé, aménagé en même temps que le fort, rejoignait à 50 m au nord de la tête de pont du fort de Mayence-Kastel la grande route menant de Mayence à la Wetterau via Nida-Heddernheim. Les deux bornes milliaires placées à cette jonction indiquent assez précisément, dans les différentes unités de mesure du pied romain ou de la forme artistique de la "leuge" développée en Gaule, la distance de 9 km depuis Wiesbaden (à partir de Mattiacorum). Une deuxième route, probablement déjà empruntée à l'époque préromaine, menait à Hofheim. Elle partait de la porte principale ("porta praetoria") et pouvait être observée sur le terrain de Dern, dans la rue De-Laspée ainsi que dans la cour du musée de Wiesbaden. Le mur des païens accompagnait également son tracé dans la zone centrale du vicus. Une route partant de la porte latérale gauche ("porta principalis sinistra") devait mener aux installations du limes dans le Taunus et se terminait probablement au fort de Heidekringen. Les postes d'une petite station routière sur le mur de la rente devaient contrôler le trafic sur cette route menant à la frontière. En revanche, le tracé menant à l'ouest dans le Rheingau, qui correspondait en partie au "Sterzelpfad", n'avait qu'une importance secondaire.

Littérature

Article Mattiacum. Dans : Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, vol. 19, 2e édition, Berlin, New York 2001 [p. 440 et suivantes].

Czysz, Walter : Wiesbaden in der Römerzeit, Stuttgart 1994.