Epoca romana

La città romana di Wiesbaden è citata più volte nelle fonti letterarie. Plinio il Vecchio sottolinea l'importanza delle sue sorgenti termali, mentre il poeta Marziale cita nei suoi epigrammi le palle di Mattiaco, che avrebbero dovuto prevenire la caduta dei capelli. Anche lo storico Tacito fa diversi riferimenti ai Chatti e ai Mattiaci che hanno dato il nome alla zona. Nella più importante opera di geografia antica, la Geographike Hyphegesis, il geografo Klaudios Ptolemaios tratta della Germania Megale (Grande Germania, cioè la Germania libera sulla riva destra del Reno). Tra gli altri, vi si insediò la tribù dei Chatti, di cui i Mattiaci sono considerati una sottotribù. La regione del Reno-Meno, antica via di accesso e di transito da nord a sud, fu controllata dai Romani intorno alla fine del millennio e quindi in una fase iniziale. Tuttavia, la data di fondazione di una postazione militare a Wiesbaden rimane tuttora incerta, anche se nel cosiddetto strato di brughiera sono stati rinvenuti manufatti militari di epoca augustea. Questo strato, dello spessore di 0,50-1,5 metri, rinvenuto tra Kirchgasse e Langgasse, conteneva i primi reperti risalenti all'epoca di Agrippa e Domiziano e segna quindi l'area di insediamento più antica della nuova città fondata dai Romani ("vicus"). Il continuo sviluppo fu interrotto nel 69/70 d.C. quando i Mattiaci, i Chatti e gli Usipeti assediarono Magonza e i ritrovamenti dello strato palustre si interruppero bruscamente.

All'inizio del II secolo, Wiesbaden divenne il sobborgo dell'unità amministrativa "civitas Ulpia Mattiacorum", fondata probabilmente durante il regno di Traiano. Da qui, un magistrato insieme al consiglio decurionale amministrava l'area compresa tra lo Schwarzbach a est, il Meno e il Reno a sud e il Limes a nord, secondo il modello romano. Solo a ovest il confine dell'autorità territoriale rimane sconosciuto. I membri di questo consiglio sono noti dalle iscrizioni di Wiesbaden, Mainz-Kastel e Magonza. Anche se l'insediamento non ha mai ricevuto uno status giuridico superiore, l'amministrazione che vi si trovava presuppone edifici pubblici come un foro con annessa basilica, che non sono ancora stati trovati a Wiesbaden. L'insediamento manca anche della cinta muraria presente in altri sobborghi della civitas.

L'invasione degli Alamanni nel 260 d.C. ha avuto un forte impatto sul "vicus": sia le dimensioni dell'insediamento sia la popolazione sembrano essere state notevolmente decimate. Nonostante ciò, l'insediamento continuò a esistere fino al IV secolo. La ragione principale era probabilmente l'attività termale. Sotto l'imperatore Valentiniano fu sviluppato un nuovo tipo di difesa per proteggere il confine imperiale sul Reno. Sulla riva destra del Reno vennero posizionate postazioni di osservazione in piccoli forti ("burgi") solidamente costruiti e dotati di un pontile. Una postazione di questa serie si trovava anche a Wiesbaden-Schierstein. Anche la costruzione dell'Heidenmauer, parallela a una strada che attraversa il "vicus", rientra nel contesto di queste misure di protezione. L'invasione dei Quadri, degli Alandi e dei Vandali nel gennaio del 406 d.C. segnò probabilmente la fine dell'attività insediativa. L'occupazione militare di Wiesbaden è documentata fin dall'epoca claudia e si concluse all'inizio del II secolo con il ritiro della coorte di stanza qui.

L'insediamento civile si sviluppò parallelamente all'espansione delle strutture militari sull'Heidenberg. Il "vicus" di circa 25 ettari, che si estendeva tra Schwalbacher Strasse, Friedrichstrasse e Wilhelmstrasse, era importante soprattutto come centro termale per i soldati delle legioni di Magonza. Lo dimostrano non solo la ripresa delle attività balneari in epoca costantiniana, quando l'area precedentemente perduta sulla riva destra del Reno fu rioccupata, almeno in prossimità della riva, ma anche le numerose lapidi dei veterani di varie unità. A tutt'oggi, nell'area ovale dell'insediamento, di circa 700 x 450 m, non è riconoscibile un chiaro reticolo stradale. Tuttavia, un percorso corrispondente alla moderna Langgasse, i cui resti sono stati osservati più volte, era probabilmente una delle vie principali, soprattutto perché lungo il suo percorso erano orientate anche le grandi terme. Non meno importante è una seconda strada, verso la quale sono orientati gli edifici indagati nell'attuale area dello Schützenhof, che si trovava ad angolo rispetto alle altre. Probabilmente proseguiva in direzione est verso Hofheim. Dei tre grandi edifici termali, quelli sulla Langgasse, accanto alle Kaiser-Friedrich-Therme, e nell'area dello Schützenhof hanno potuto essere esaminati solo parzialmente, ma non completamente. Le terme dello Schützenhof furono sostenute dalle truppe di stanza a Magonza tra il 70 e il 92 d.C. grazie all'uso di tubi di piombo provenienti dalla legio XIV Gemina Martia Victrix, ma ciò non ne comprova l'uso come bagni di guarnigione per la fortezza sull'Heidenberg. Solo le terme di Kranzplatz, vicino al Kochbrunnen, con un presunto edificio adiacente ("mansio"), hanno potuto essere indagate in modo più approfondito da Emil Ritterling nel 1903, anche se non è stato pubblicato alcun rapporto di scavo. La I, l'VIII, la XIV e la XXI legione di Magonza furono coinvolte nella sua costruzione tra la fine del I e il IV secolo e i loro membri fecero un uso intensivo delle sorgenti curative. Oltre alle consuete vasche di balneazione con acqua a temperature diverse, erano disponibili piccole nicchie di balneazione appositamente per le operazioni curativWilhelmstrasse, era importante soprattutto come centro termale per i soldati delle legioni di Magonza. Lo dimostrano non solo la ripresa delle attività balneari in epoca costantiniana, quando l'area precedentemente perduta sulla riva destra del Reno fu rioccupata, almeno in prossimità della riva, ma anche le numerose lapidi dei veterani di varie unità. A tutt'oggi, nell'area ovale dell'insediamento, di circa 700 x 450 m, non è riconoscibile un chiaro reticolo stradale. Tuttavia, un percorso corrispondente alla moderna Langgasse, i cui resti sono stati osservati più volte, era probabilmente una delle vie principali, soprattutto perché lungo il suo percorso erano orientate anche le grandi terme. Non meno importante è una seconda strada, verso la quale sono orientati gli edifici indagati nell'attuale area dello Schützenhof, che si trovava ad angolo rispetto alle altre. Probabilmente proseguiva in direzione est verso Hofheim. Dei tre grandi edifici termali, quelli sulla Langgasse, accanto alle Kaiser-Friedrich-Therme, e nell'area dello Schützenhof hanno potuto essere esaminati solo parzialmente, ma non completamente. Le terme dello Schützenhof furono sostenute dalle truppe di stanza a Magonza tra il 70 e il 92 d.C. grazie all'uso di tubi di piombo provenienti dalla legio XIV Gemina Martia Victrix, ma ciò non ne comprova l'uso come bagni di guarnigione per la fortezza sull'Heidenberg. Solo le terme di Kranzplatz, vicino al Kochbrunnen, con un presunto edificio adiacente ("mansio"), hanno potuto essere indagate in modo più approfondito da Emil Ritterling nel 1903, anche se non è stato pubblicato alcun rapporto di scavo. La I, l'VIII, la XIV e la XXI legione di Magonza furono coinvolte nella sua costruzione tra la fine del I e il IV secolo e i loro membri fecero un uso intensivo delle sorgenti curative. Oltre alle consuete vasche di balneazione con acqua a temperature diverse, erano disponibili piccole nicchie di balneazione appositamente per le operazioni curative e termali, che potevano essere scoperte sul lato est di uno dei quattro grandi bacini d'acqua.

Poco si sa degli edifici rimasti del "vicus" romano. Secondo una lapide dedicatoria del 194 d.C., nell'Adlerterrain potrebbe essere sorto un tempio dedicato a Iupiter Dolichenus. Si pensa che altri edifici pubblici sorgessero nella Langgasse. Una lastra di iscrizione rinvenuta sul lato nord di Mauritiusplatz dimostra l'esistenza di un circolo della corporazione dei mercanti, precedentemente non localizzato. È stato indagato anche il Mitreo sulla Coulinstraße Nel sobborgo dell'autorità locale ci si aspetterebbero anche edifici residenziali ("domus") più estesi, in cui vivevano i membri dell'élite. Finora non ci sono prove in tal senso. Inoltre, almeno nella zona umida tra Hochstädtenstrasse e Mauritiusstrasse, esistevano sicuramente edifici a graticcio più semplici che, come la successiva architettura in pietra, dovevano poggiare su fondazioni a pali. I cimiteri che segnavano la fine dell'area di insediamento furono ricavati lungo Schwalbacher Straße e tra Luisenstraße e Rheinstraße, sul sito dell'ex caserma di artiglieria. Le sepolture si svolsero ininterrottamente fino al periodo paleocristiano, come testimoniano numerose lastre tombali, come quella di Q(u)alaq(u)it, che testimoniano l'esistenza di una comunità paleocristiana nell'insediamento. A metà del IV secolo, il rinnovato utilizzo delle terme da parte dei militari favorì un secondo periodo di splendore dell'insediamento. Le misure di protezione avviate da Valentiniano I comprendevano non solo la costruzione di "burgi", ma anche l'edificazione delle Mura Pagane, che non furono mai completate. Oltre alle lapidi dei soldati costruite nel muro, una statua proveniente dal vicino Mitreo è la principale prova a favore della datazione a questo periodo tardo.

La popolazione del vicus doveva essere composta da galli più o meno romanizzati e da altri membri dell'impero, oltre agli autoctoni Mattiaci e Romani. Secondo i nomi ("tria nomina") che sono stati tramandati, alcuni di loro avevano probabilmente la cittadinanza latina. Sono noti per nome l'indigeno V. Lupulus, che permise a una congregazione di Mitra di costruire un tempio sul suo terreno, e Agricola, un commerciante di ceramiche probabilmente proveniente dalla Gallia, per il quale la figlia fece erigere una lapide accuratamente realizzata e quindi certamente costosa.

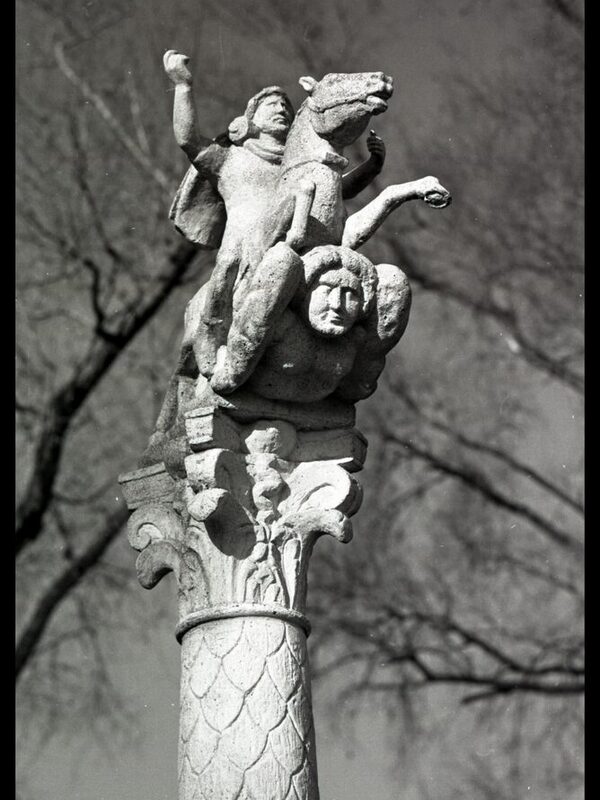

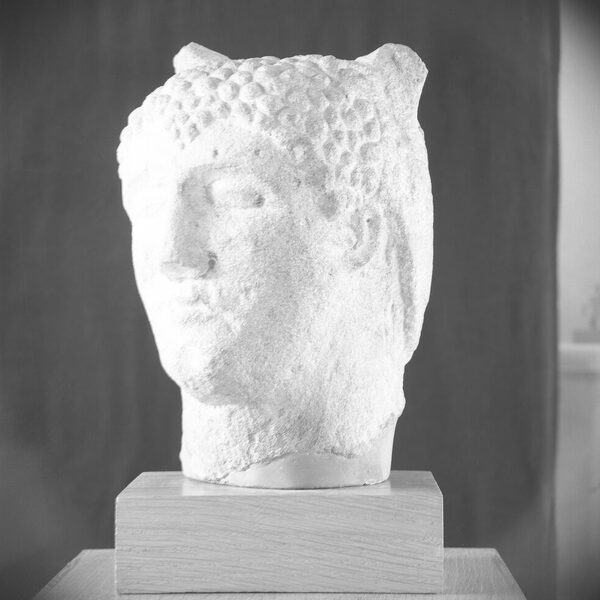

Il sacerdote dell'imperatore era l'avvocato ("pragmaticus") C. Iulius Simplicius, la cui lapide fu installata nella cittadella di Magonza. Collegi di sacerdoti ("Augustales") guidavano il culto imperiale, che non era dedicato a un imperatore simile a un dio, ma all'opera divina ("numen") dell'imperatore come forza che assicurava la protezione dello Stato attraverso il suo legame con gli dei. Anche se l'esatta ubicazione del ricostruito tempio di Sirona rimane sconosciuta, a Wiesbaden dovevano esistere numerosi santuari in cui divinità romane e locali con caratteristiche simili erano collegate e venerate insieme. Ad esempio, Diana "Mattiaca" era probabilmente la protettrice delle sorgenti curative tanto quanto Apollo Toutiorix, mentre la dea celtica del cavallo Epona era molto popolare tra i Romani senza un equivalente corrispondente. I culti del Vicino Oriente, come quello di Mitra o di Iupiter Dolichenus, sembravano particolarmente attraenti. Statuette più piccole di divinità con l'intero pantheon provenivano probabilmente dagli altari delle case private.

Nell'area circostante il vicus si trovavano numerose villae rusticae, simili alle odierne fattorie di coloni, i cui proprietari coltivavano e vendevano i prodotti in eccesso sul mercato cittadino. Ne sono un esempio i siti sul Neroberg, la Wellritzmühle, il Gräselberg, l'Adolfshöhe, il Landgraben presso Mosbach, Bierstadt, Igstadt e Breckenheim. Purtroppo, nessuna di queste tenute è stata studiata in modo esaustivo. Anche l'interpretazione di un piccolo "insediamento" a Hollerborn, vicino a Dotzheim, rimane poco chiara. Si dice che i suoi edifici sparsi si estendessero per "oltre un quarto d'ora" in direzione di Wiesbaden.

Secondo le tre pietre miliari conservate, poste nel 122 e nel 235/38 d.C. e alla metà del III secolo, Wiesbaden era integrata in una vasta rete stradale, anche se non ha mai costituito un importante nodo di trasporto a causa della sua posizione periferica nella provincia. La via più importante per Mainz-Kastel partiva dalla porta laterale destra ("porta principalis dextra") della fortezza e, dopo una leggera curva, scendeva lungo l'Heidenberg e attraversava la Mauritiusstrasse e la Faulbrunnenstrasse per congiungersi con l'attuale Moritzstrasse tra Albrechtstrasse e Adelheidstrasse. La strada, larga 5,30 m e con arco centrale, era pavimentata con grandi lastre irregolari e fu probabilmente costruita su un terrapieno rialzato con una base di pali nella zona paludosa tra Mauritiusstrasse e Faulbrunnenstrasse. Questo percorso, sviluppato contemporaneamente al forte, incontrava la grande strada che da Magonza, via Nida-Heddernheim, conduceva nel Wetterau 50 metri a nord del forte testa di ponte di Magonza-Kastel. Le due pietre miliari poste a questo incrocio indicano la distanza da Wiesbaden (da Mattiacorum) quasi esattamente a 9 km nelle diverse unità di misura del piede romano o del "leuge", una forma d'arte sviluppata in Gallia. Una seconda via, probabilmente già percorsa in epoca preromana, conduceva a Hofheim. Iniziava dalla porta principale ("porta praetoria") e si poteva osservare nel sito di Dern, nella De-Laspée-Straße e nel cortile del Museo di Wiesbaden. Il suo percorso era accompagnato anche dall'Heidenmauer nell'area del vicus centrale. Una strada potrebbe aver condotto dalla porta laterale sinistra ("porta principalis sinistra") alle fortificazioni del Limes nel Taunus, che probabilmente terminava a Fort Heidekringen. Si dice che le postazioni di una piccola stazione stradale sul muro di cinta controllassero il traffico su questa strada che conduceva al confine. Al contrario, la strada che conduceva a ovest nel Rheingau, che probaRheinstraße, sul sito dell'ex caserma di artiglieria. Le sepolture si svolsero ininterrottamente fino al periodo paleocristiano, come testimoniano numerose lastre tombali, come quella di Q(u)alaq(u)it, che testimoniano l'esistenza di una comunità paleocristiana nell'insediamento. A metà del IV secolo, il rinnovato utilizzo delle terme da parte dei militari favorì un secondo periodo di splendore dell'insediamento. Le misure di protezione avviate da Valentiniano I comprendevano non solo la costruzione di "burgi", ma anche l'edificazione delle Mura Pagane, che non furono mai completate. Oltre alle lapidi dei soldati costruite nel muro, una statua proveniente dal vicino Mitreo è la principale prova a favore della datazione a questo periodo tardo.

La popolazione del vicus doveva essere composta da galli più o meno romanizzati e da altri membri dell'impero, oltre agli autoctoni Mattiaci e Romani. Secondo i nomi ("tria nomina") che sono stati tramandati, alcuni di loro avevano probabilmente la cittadinanza latina. Sono noti per nome l'indigeno V. Lupulus, che permise a una congregazione di Mitra di costruire un tempio sul suo terreno, e Agricola, un commerciante di ceramiche probabilmente proveniente dalla Gallia, per il quale la figlia fece erigere una lapide accuratamente realizzata e quindi certamente costosa.

Il sacerdote dell'imperatore era l'avvocato ("pragmaticus") C. Iulius Simplicius, la cui lapide fu installata nella cittadella di Magonza. Collegi di sacerdoti ("Augustales") guidavano il culto imperiale, che non era dedicato a un imperatore simile a un dio, ma all'opera divina ("numen") dell'imperatore come forza che assicurava la protezione dello Stato attraverso il suo legame con gli dei. Anche se l'esatta ubicazione del ricostruito tempio di Sirona rimane sconosciuta, a Wiesbaden dovevano esistere numerosi santuari in cui divinità romane e locali con caratteristiche simili erano collegate e venerate insieme. Ad esempio, Diana "Mattiaca" era probabilmente la protettrice delle sorgenti curative tanto quanto Apollo Toutiorix, mentre la dea celtica del cavallo Epona era molto popolare tra i Romani senza un equivalente corrispondente. I culti del Vicino Oriente, come quello di Mitra o di Iupiter Dolichenus, sembravano particolarmente attraenti. Statuette più piccole di divinità con l'intero pantheon provenivano probabilmente dagli altari delle case private.

Nell'area circostante il vicus si trovavano numerose villae rusticae, simili alle odierne fattorie di coloni, i cui proprietari coltivavano e vendevano i prodotti in eccesso sul mercato cittadino. Ne sono un esempio i siti sul Neroberg, la Wellritzmühle, il Gräselberg, l'Adolfshöhe, il Landgraben presso Mosbach, Bierstadt, Igstadt e Breckenheim. Purtroppo, nessuna di queste tenute è stata studiata in modo esaustivo. Anche l'interpretazione di un piccolo "insediamento" a Hollerborn, vicino a Dotzheim, rimane poco chiara. Si dice che i suoi edifici sparsi si estendessero per "oltre un quarto d'ora" in direzione di Wiesbaden.

Secondo le tre pietre miliari conservate, poste nel 122 e nel 235/38 d.C. e alla metà del III secolo, Wiesbaden era integrata in una vasta rete stradale, anche se non ha mai costituito un importante nodo di trasporto a causa della sua posizione periferica nella provincia. La via più importante per Mainz-Kastel partiva dalla porta laterale destra ("porta principalis dextra") della fortezza e, dopo una leggera curva, scendeva lungo l'Heidenberg e attraversava la Mauritiusstrasse e la Faulbrunnenstrasse per congiungersi con l'attuale Moritzstrasse tra Albrechtstrasse e Adelheidstrasse. La strada, larga 5,30 m e con arco centrale, era pavimentata con grandi lastre irregolari e fu probabilmente costruita su un terrapieno rialzato con una base di pali nella zona paludosa tra Mauritiusstrasse e Faulbrunnenstrasse. Questo percorso, sviluppato contemporaneamente al forte, incontrava la grande strada che da Magonza, via Nida-Heddernheim, conduceva nel Wetterau 50 metri a nord del forte testa di ponte di Magonza-Kastel. Le due pietre miliari poste a questo incrocio indicano la distanza da Wiesbaden (da Mattiacorum) quasi esattamente a 9 km nelle diverse unità di misura del piede romano o del "leuge", una forma d'arte sviluppata in Gallia. Una seconda via, probabilmente già percorsa in epoca preromana, conduceva a Hofheim. Iniziava dalla porta principale ("porta praetoria") e si poteva osservare nel sito di Dern, nella De-Laspée-Straße e nel cortile del Museo di Wiesbaden. Il suo percorso era accompagnato anche dall'Heidenmauer nell'area del vicus centrale. Una strada potrebbe aver condotto dalla porta laterale sinistra ("porta principalis sinistra") alle fortificazioni del Limes nel Taunus, che probabilmente terminava a Fort Heidekringen. Si dice che le postazioni di una piccola stazione stradale sul muro di cinta controllassero il traffico su questa strada che conduceva al confine. Al contrario, la strada che conduceva a ovest nel Rheingau, che probabilmente si sovrapponeva in alcuni punti allo "Sterzelpfad", rimase di importanza minore.

Letteratura

Articolo Mattiacum. In: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, vol. 19, 2a ed., Berlin, New York 2001 [p. 440 ss.].

Czysz, Walter: Wiesbaden in der Römerzeit, Stuttgart 1994.