Igstadt

Igstadt, un village d'agriculteurs, s'est développé depuis sa première mention dans un document du 13e siècle jusqu'à devenir une banlieue populaire de Wiesbaden, qui a été intégrée en 1928.

Les origines du village d'Igstadt remontent probablement à l'époque sans document de la conquête des terres par les Francs, aux 6e et 7e siècles. Le nom du village dérive probablement d'un seigneur franconien "Igo" ou d'un nom similaire. Une ferme fortifiée ressemblant à un château, située sur les hauteurs au-dessus de la vallée du Wäschbach, au bord d'une grande route, pourrait avoir constitué le noyau d'autres implantations et finalement de la naissance du village. En 1947, lors de la construction d'une grange, un champ de tombes contenant au moins douze sépultures a été découvert. En raison de sa situation et des quelques objets funéraires retrouvés, il peut être daté de l'époque préchrétienne. L'étude archéologique de ces tombes, qui n'a pas encore eu lieu à l'époque, pourrait certainement contribuer à une datation plus précise des débuts de l'histoire locale.

Les deux premières mentions de la ville dans les documents connus à l'heure actuelle, en 1241 et 1251, ne concernent pas Igstadt en tant que telle, mais des habitants d'Igstadt, dont le curé du village Arnoldus et l'écolâtre, sont cités comme témoins d'actes juridiques dans des communes voisines. Pour la deuxième moitié du 13ème siècle, on dispose déjà de plus de vingt documents dans lesquels apparaît surtout le couvent Altmünster de Mayence. Le chapitre de la cathédrale de Mayence et le couvent Saint-Pierre de Mayence sont également mentionnés dès le 13ème siècle avec de petites propriétés foncières à Igstadt. Ces documents, mais surtout la présence d'un curé de village et donc d'une église ainsi que d'un maire, prouvent que la vie du village battait déjà son plein à cette époque, et qu'il faut donc situer la naissance du village bien plus tôt.

Le monastère d'Altmünster, qui possédait à l'origine plus de 400 hectares de terres, était le plus grand propriétaire terrien et également le maître du lieu, auquel revenaient les droits de bailliage et la collation (nomination des ecclésiastiques). On ignore comment ce couvent de religieuses de Mayence, fondé au 8ème siècle, est devenu propriétaire d'Igstadt. Un acte de donation ou un autre document comparable devrait être perdu à jamais, puisque le monastère lui-même ne pouvait indiquer dans un inventaire des biens datant de 1735 qu'il possédait à Igstadt "depuis des années inconnues" une ferme libre ainsi que la grande et la petite dîme "en propriété digne".

Les premiers registres de propriété qui nous sont parvenus datent du début du 14ème siècle. En 1305, le monastère de Gnadenthal (près de Camberg) reçut une ferme avec environ 130 arpents de terre d'Igstadt de la part du chevalier Dehrn, qui possédait des biens ici et dans les communes voisines. Un livre des intérêts du monastère datant de l'année 1380 indique la taille des différentes petites parcelles et les noms des voisins de ces parcelles. Il existait donc à cette époque d'autres propriétés nobles à Igstadt, qui ne sont plus attestées par la suite. Les deux monastères n'exploitaient pas eux-mêmes leurs biens, ou tout au plus pour une courte période, mais les louaient à des paysans d'Igstadt. Les contrats de bail emphytéotique conclus avec les ancêtres de certaines familles locales encore présentes aujourd'hui peuvent être suivis presque sans faille du 14ème au 19ème siècle. En outre, d'autres monastères et couvents de Mayence disposaient de propriétés foncières et de revenus à Igstadt.

Les nonnes du monastère d'Altmünster confièrent l'exercice du pouvoir (bailliage) séculier aux comtes de Ziegenhain avant l'époque des documents, qui à leur tour confièrent le bailliage d'Igstadt à différents chevaliers. La plupart des premiers documents du XIIIe siècle concernant Igstadt traitent de litiges entre le monastère d'Altmünster et les seigneurs de Bigen en tant que baillis locaux, qui, comme c'était largement le cas à l'époque, ont mis en gage leurs revenus d'Igstadt pour garantir des emprunts. Les seigneurs d'Eppstein possédaient certes la souveraineté sur Igstadt par le biais de la Haute Cour (de sang) de Mechthildshausen (Mechthildshäuser Gericht), mais n'y possédaient pas de seigneurie propre. Après l'extinction des Ziegenhain en 1454, ce comté revint par héritage au landgraviat de Hesse, qui revendiqua également le bailliage d'Igstadt.

Après la vente par Gottfried IX d'Eppstein à la Hesse en 1492 des lieux appelés plus tard "Ländchen"(petits pays), y compris Igstadt, et l'introduction de la Réforme 40 ans plus tard, les landgraves de Hesse-Marbourg ou de Hesse-Cassel évincèrent de plus en plus le monastère d'Altmünster de ses droits souverains à Igstadt. Lorsque le curé catholique mourut en 1532, le bailli hessois d'Eppstein refusa que le couvent d'Altmünster le remplace. A partir de cette époque, seul ce bailli exerça les droits seigneuriaux à Igstadt ; en outre, il encaissa, à l'exception de la dîme, toutes les redevances jusqu'alors liées à la seigneurie locale et versées au monastère. Altmünster pouvait continuer à disposer de ses biens fonciers, mais perdait tous ses autres droits dans la localité. Même la plainte du monastère devant la cour de la chambre impériale de Spire (1580), soutenue activement par l'archevêque de Mayence, ne changea rien aux rapports de force réels. Vers la fin du 16ème siècle, 71 familles vivaient à Igstadt.

Pendant la guerre de Trente Ans, Igstadt n'a pas été mieux lotie que de nombreuses communes voisines. Entre 1620 et 1634, les cantonnements se succédèrent à un rythme soutenu, il fallut en outre livrer des vivres et du fourrage à des troupes éloignées et réunir des sommes considérables pour des lettres de protection (douteuses) et des gardes de protection ainsi que pour des livraisons à Mayence et dans le Rheingau. Les villageois ont été dépouillés, incendiés et assassinés. Ainsi, un rapport adressé au landgrave de Hesse indique que des soldats pillards ont tranché la tête de la femme du pasteur en présence de son mari. Entre 1624 et 1634, les coûts de la guerre à Igstadt avaient atteint 15 475 florins, sans compter les dégâts considérables causés aux cultures par les militaires. En 1637, Igstadt comptait encore neuf "Haußgeseß" et 16 "jeunes gens" et en 1643, une liste d'habitants mentionne encore le nom de 13 habitants, en plus du curé, du greffier et de cinq "veuves". Sept ans après la fin de la guerre, en 1655, 28 fermes étaient à nouveau exploitées, mais la majorité des fermes, à savoir 31, étaient toujours en friche. La ferme d'Altmünster avec la grange à dîme avait également brûlé et le monastère d'Altmünster réduisit le loyer du blé en obligeant les locataires à remettre les bâtiments en état. Entre 1670 et 1672, le presbytère et, en 1677, la grange paroissiale, qui avait brûlé peu de temps auparavant, ont pu être reconstruits.

Deux sources importantes pour l'histoire locale commencent dans les années 80 du XVIIe siècle, à savoir les enregistrements des comptes de la commune, qui sont presque complets jusqu'à l'incorporation d'Igstadt à Wiesbaden en 1928, ainsi que les procès-verbaux sur l'occupation des fonctions communales, qui vont jusqu'en 1900 environ.

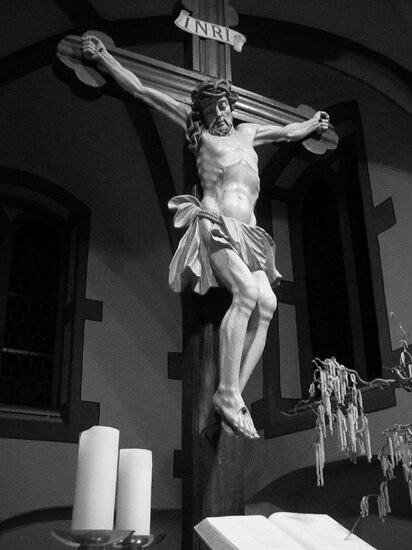

Dans les premières années du XVIIIe siècle, sur ordre du souverain de Hesse-Darmstadt depuis 1651, il fallut également établir dans le "Ländchen" de nouveaux registres d'entrepôt (foncier), des registres de mesure des champs et des métiers ainsi que des registres de la dîme. A Igstadt, 60 fermes avec 53 maisons (y compris deux forges, une brasserie et cinq pressoirs) ainsi que 15 fermes "célibataires" ont été enregistrées dans les statistiques. Malgré des charges considérables liées aux mouvements de troupes des nombreuses guerres du XVIIIe siècle, qui n'ont certes pas entraîné de combats ici, mais des cantonnements et des contributions oppressantes, Igstadt a pu remplacer son église délabrée et devenue trop petite par une nouvelle dans les années 1726 à 1728. Grâce à l'attitude œcuménique de son abbesse Maria Fides Peetz, le couvent Altmünster de Mayence offrit à son ancienne église patronale, pourtant protestante depuis longtemps, un précieux crucifix baroque pour son inauguration, qui se trouve encore aujourd'hui au-dessus de l'autel.

Le siècle des Lumières n'a pas seulement apporté un mode de pensée œcuménique, mais aussi le caméralisme. Dès 1735, l'administrateur du monastère d'Altmünster avait rédigé son Compendium Bilhildis, auquel on doit des éléments importants pour l'histoire locale d'Igstadt. Dans les années 70 du 18ème siècle, il était également devenu à la mode dans le landgraviat de Hesse-Darmstadt d'établir de vastes statistiques pour les "tableaux des âmes et du bétail". Les tableaux de l'année 1775 indiquent pour Igstadt que 350 habitants vivaient dans 87 ménages, dont cinq célibataires avec leur propre ménage, cinq veufs et 16 veuves. Les fils et les filles étaient répartis en cinq groupes d'âge allant de cinq à trente ans. Même quatre célibataires chez leurs parents ont été recensés, mais seulement quatre serviteurs et neuf servantes. Il y avait 76 fermes, une maison paroissiale, une maison de conseil, une maison d'école, une maison de berger et une maison de boulanger, deux portails, 1812 acres de terres arables, 76 acres de vignes, 187 acres de prairies, 240 acres de forêts, 125 acres de broussailles, 25 chevaux, 31 bœufs, 130 vaches, 19 bœufs, 373 moutons et 180 porcs. La suppression du monastère d'Altmünster, dont le prince-évêque de Mayence Friedrich von Erthal voulait faire profiter l'université de Mayence en difficulté, est également due à l'esprit du temps. Cependant, les biens du monastère d'Igstadt passèrent pour l'essentiel dans les domaines seigneuriaux, d'abord du landgraviat de Hesse-Darmstadt, puis du duché de Nassau.

La période entre 1792 et 1814 fut à nouveau assombrie pour Igstadt et les communes voisines par de lourdes charges de guerre suite aux combats pour la forteresse de Mayence pendant les guerres révolutionnaires. Sur l'ensemble de la période 1792-1806, Igstadt a dû faire face à des charges de guerre d'un montant de plus de 26 000 florins. La période fut particulièrement difficile lorsque l'armée française vaincue revint à Mayence, alors française, à la fin de l'année 1813, pillant la ville, suivie par les unités prussiennes et d'autres unités allemandes qui s'installèrent également dans la région Rhin-Main pour attaquer la France dans la nuit du Nouvel An 1813/1814. En raison du cantonnement massif de 950 hommes avec environ 1000 chevaux, les charges de guerre pour Igstadt s'élevèrent même à plus de 47.000 florins pendant cette courte période.

Le 19e siècle a apporté à Igstadt, comme dans tout Nassau, de profonds changements dans les anciennes structures agricoles. L'abolition de toutes les taxes "médiévales", telles que les poules de carnaval, le "Weidhämmel", le "Jagdthaler", le "Schützenkorn" et autres, ainsi que la suppression des charges foncières et de la dîme, étaient plus que nécessaires ; elles furent remplacées par un nouveau système fiscal (moderne) comprenant des impôts fonciers, des taxes professionnelles et des impôts sur le revenu.

De nouvelles techniques d'exploitation des sols et un grand remembrement (appelé consolidation) ont joué un rôle important dans l'augmentation des rendements agricoles. Igstadt est passée d'environ 480 habitants en 1817 à environ 750 habitants à la fin du 19e siècle. Dès le milieu du siècle, la commune avait prévu une grande extension du village avec une cinquantaine de terrains à bâtir sur une surface d'environ 25.000 mètres carrés, qui n'a toutefois pas été réalisée. Le village fut doté d'une nouvelle école (1821), d'un cimetière plus grand en bordure de la localité (1857), mais surtout d'un raccordement à la ligne ferroviaire de Wiesbaden à Niedernhausen (1879).

Au début du 20e siècle, Igstadt était encore un village agricole d'environ 760 habitants situé dans les environs de la ville thermale de Wiesbaden. L'éclairage électrique n'existait pas plus que les canalisations d'eaux usées, l'eau potable était puisée dans des puits et les routes étaient gravillonnées. A la fin du siècle, Igstadt, devenue depuis longtemps un quartier de Wiesbaden doté d'une infrastructure moderne, comptait environ 2100 habitants, mais seulement six exploitations agricoles à plein temps. Déjà entre le tournant du siècle et la Première Guerre mondiale, les choses avaient bougé à Igstadt. Après la rénovation du clocher endommagé en 1901, la rénovation intérieure de la nef et la construction d'un nouvel orgue suivirent en 1904. En 1910, la commune a pu mettre en service sa première installation d'approvisionnement en eau. L'usine hydraulique fut construite dans la vallée du Wickerbach, à l'ouest de la route départementale Igstadt-Medenbach, et le château d'eau de 27 mètres de haut fut érigé à la périphérie du village, dans le district de "Vorm Graben". Dès l'année suivante, l'alimentation en électricité fut assurée par une ligne aérienne de dix kilovolts et un poste de transformation à la Breckenheimer Straße. L'extension du réseau local et la mise en place d'un éclairage public ont commencé. Et un an avant le début de la Première Guerre mondiale, les habitants d'Igstad reçurent encore un nouveau bâtiment de gare, aujourd'hui joli et un peu nostalgique.

La Première Guerre mondiale a également fait des victimes à Igstadt ; parmi les combattants de la localité, 38 hommes ne sont pas rentrés au pays. Une pierre commémorative devant la porte du cimetière porte leurs noms. Après la fin de la guerre, la ville de Wiesbaden n'était pas la seule à être occupée par des troupes étrangères, Igstadt connut également des cantonnements, d'abord français (jusqu'à la mi-septembre 1919), puis britanniques (également écossais). En avril 1924, l'association "Siedlervereinigung Eigenes Heim Igstadt b. Wiesbaden e.V." a été fondée en réaction à la pénurie générale de logements. Elle a soutenu ses membres, 19 personnes désireuses de construire, dans toutes les phases de la construction d'une maison, de l'achat du terrain au financement en passant par la réalisation des plans. C'est ainsi que 16 maisons jumelées et trois maisons individuelles ont été construites au cours des années suivantes dans l'ancienne Friedrich-Ebert-Straße, auparavant Schafsweide am Wäschbach et aujourd'hui Florian-Geyer-Straße. La chronique locale mentionne comme événement particulier de l'année 1927 l'achat et la consécration de nouvelles cloches d'église. En 1928, Igstadt et les communes voisines d'Erbenheim, Bierstadt et Kloppenheim furent rattachées à Wiesbaden en vertu d'une loi du Reich. Les habitants d'Igstadt ont dû se battre pour cela, car le projet de loi prévoyait l'intégration d'Igstadt dans le nouvel arrondissement du Main-Taunus. Non seulement les liens économiques étroits avec Wiesbaden, à commencer par les emplois et les questions de construction et d'entretien des routes, mais aussi la forte orientation de presque tous les domaines de la vie vers cette ville ont incité les citoyens à organiser des réunions et des résolutions de protestation. Finalement, le maire Müller et l'enseignant Schimmel réussirent à obtenir l'incorporation à Wiesbaden (Eingemeindungen) "à la dernière minute", c'est-à-dire juste avant la deuxième lecture de la loi, en discutant avec des députés à Berlin.

L'appartenance à la grande ville a apporté de nombreux avantages, par exemple le raccordement au gaz de ville et le remplacement des pompiers obligatoires par des pompiers volontaires. Une liaison par bus avec Wiesbaden existait déjà depuis 1927. En 1929, Igstadt obtint son premier terrain de sport et le dernier vignoble fut défriché. Le premier jardin d'enfants fut installé en 1934 à l'étage supérieur de la mairie. Dans les années 1930, Igstadt comptait encore 44 exploitations agricoles produisant du lait. Comme dans les villages voisins, le national-socialisme naissant trouva très tôt des adeptes à Igstadt. En 1927, les premiers nationaux-socialistes se réunirent dans une auberge d'Igstadt, et en 1930, une cellule du NSDAP se forma, qui devint une section locale en 1938. Plusieurs familles juives d'Igstadt durent vendre leurs maisons et quitter le village. Comme la période allant du début des années 1930 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale n'est pas encore suffisamment étudiée du point de vue de l'histoire locale, une présentation plus approfondie doit être réservée à une publication ultérieure. Le bombardement de Wiesbaden dans la nuit du 2 au 3 février 1945 a également touché Igstadt ; une maison d'habitation avec un restaurant ainsi que plusieurs granges ont été détruites. Pendant la guerre, 88 habitants d'Igstad ont perdu la vie.

L'immédiat après-guerre a également apporté à Igstadt des conditions d'habitation restreintes ainsi que des restrictions et des pénuries de toutes sortes. Mais dans les années 1950, comme ailleurs, un nouveau développement était perceptible. La population, qui était encore estimée à 1092 personnes juste avant la guerre, était passée à 1477 habitants en 1950 et à 1642 en 1965, notamment grâce à l'arrivée de personnes expulsées de leur pays. Le sculpteur Horst Panknin, né à Königsberg, a également trouvé un nouveau foyer à Igstadt avec sa famille en 1960.

Le trafic routier augmenta à tel point que l'ancienne mairie dut être démolie en 1957 pour cause d'embouteillages, car les bus et les camions avaient du mal à passer à Igstadt. Dès 1954, le nouveau bâtiment scolaire était occupé ; en 1958, une nouvelle caserne de pompiers remplaçait l'ancienne, devenue trop petite. La vie associative s'épanouit avec des créations et des refondations, sans oublier la Kerb d'Igstadt, qui fut à nouveau largement célébrée. Le commerce et l'artisanat étaient florissants à Igstadt, le commerce de détail et l'hôtellerie étant surtout représentés par de petites entreprises qui ont aujourd'hui presque entièrement disparu. Outre huit auberges, il n'y avait pas moins de six (pour la plupart petits) magasins d'alimentation ou de marchandises diverses (appelés magasins de denrées coloniales), deux boulangers et trois bouchers.

Dès la fin des années 1950, de nouvelles zones de construction ont été aménagées. Ce n'est pas seulement en périphérie qu'Igstadt s'est développée (de manière modérée en comparaison avec les villages voisins et pour le plus grand plaisir des habitants), mais c'est surtout au centre du village que les choses se sont améliorées : depuis 1984, le comité local s'est occupé de la rénovation du centre du village, qui a été classé monument historique en 1988 et rénové en profondeur au cours de la décennie suivante, aussi bien par l'aménagement de vieilles fermes à moitié en ruine que par la densification des constructions dans les cours de ferme qui n'étaient plus utilisées à des fins agricoles. Depuis 1949, la composition du conseil local était telle que le SPD a été neuf fois président, la CDU trois fois et le FDP une fois. Quinze conseillers municipaux d'Igstadt ont participé à la politique de la ville de Wiesbaden. Aujourd'hui, les terres fertiles d'Igstadt ne sont plus exploitées que par quelques agriculteurs à plein temps. En 2009, les statistiques ont enregistré 177 entreprises commerciales déclarées dans la localité, principalement des petites entreprises, y compris dans le domaine des services "modernes". La plupart des habitants trouvaient leur emploi à Wiesbaden et dans le reste de la région Rhin-Main. Par rapport aux valeurs moyennes de Wiesbaden, le taux de chômage y est deux fois moins élevé, le taux de personnes âgées plus faible et le taux d'enfants plus élevé. Igstadt est et reste un lieu de résidence apprécié et convoité sur une hauteur aérée à l'est de la capitale du Land, Wiesbaden.

Littérature

- Heimat- und Geschichtsverein Igstadt

Igstadter Geschichte(n), Chronik 1. Des débuts au 19ème siècle, Wiesbaden 2008.

- Heimat- und Geschichtsverein Igstadt

Histoire(s) d'Igstadt. Du village agricole au quartier urbain - le 20e siècle. Chronique 2, Wiesbaden 2009.