Festival international du mois de mai

Le festival de mai, qui a eu lieu pour la première fois en 1896, a une histoire mouvementée. Il est considéré comme le deuxième plus ancien festival d'Allemagne, après le festival Wagner de Bayreuth (depuis 1876). Leur programme comprenait de l'opéra, du théâtre, des concerts, des ballets et d'autres événements. Les productions propres à l'ouverture du festival étaient une constante.

Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, le Festival de mai était placé sous le signe de la représentation, avec un regard sur l'empereur qui séjournait souvent à Wiesbaden et sur un public international. Guillaume II assista à près de 100 représentations théâtrales lors de ses séjours dans la ville. Il ne se contentait pas d'assister au festival en tant qu'invité, mais le finançait entièrement et décidait du choix du programme avec l'intendant Georg von Hülsen. Outre la famille impériale, la noblesse et le corps des officiers ainsi que les curistes étrangers étaient les destinataires des "festivals patriotiques" et des événements mondains.

Au début, le programme était dominé par les drames des Hohenzollern de Joseph von Lauff. Dans le domaine du théâtre, "Theodora" de Victorien Sardou (1831-1908) ainsi que Schiller, Shakespeare et Hebbel occupaient les premières places. A l'opéra, les opéras-comiques d'Albert Lorzing, Otto Nicolai et Carl Maria von Weber dominaient. Au cours de dix saisons 1900-14, "Oberon" de Weber était au programme, suivi d'"Armide" de Gluck. Il convient de noter la grande importance des opéras et pièces françaises et anglaises ainsi que l'absence d'œuvres scéniques de Richard Wagner. Même le nouveau directeur Kurt von Mutzenbecher ne parvient pas à s'émanciper du diktat du monarque après 1903, le Maifestspiele étant considéré comme un festival "sur ordre impérial". Dans la presse et la reconnaissance du public, le prestige du festival, qui s'opposait aux innovations et cultivait un "culte de la peluche", chuta. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale et la fin de la monarchie entraînèrent également le déclin du festival dans un premier temps.

Après la fin de la guerre, l'inflation et l'occupation, une nouvelle conception s'imposait, que le directeur Paul Bekker présenta et étaya par un programme. Bekker misa sur la performance de sa propre troupe plutôt que sur des engagements coûteux d'invités d'opéra, de théâtre et d'opérette, en mettant l'accent sur des pièces contemporaines internationales, sur l'opéra expérimental et sur la renaissance de pièces rarement jouées. Son objectif était d'obtenir un écho aussi large que possible auprès d'un public qui était resté jusqu'alors plutôt éloigné du théâtre ; en outre, les représentations devaient également se retrouver dans les critiques des feuilletons nationaux. Malgré de grands succès artistiques et des premières, le festival de mai ne fit pas fureur avec ses innovations. La conception républicaine de l'art de Bekker fut fortement critiquée par la droite politique et lui-même fut diffamé en tant que juif. Le théâtre était cloué au pilori et la société de Wiesbaden ne soutenait ni le nouveau départ artistique ni les coûts élevés du festival, rebaptisé ensuite "Festival de printemps". Sur le plan artistique, les opéras courts d'Ernst Krenek "Der Diktator", "Das geheime Königreich" et "Schwurgericht" se distinguèrent, tout comme "Ägyptische Helena" de Richard Strauss et "Palestrina" de Hans Pfitzner. En théâtre, il s'agissait de pièces de William Somerset Maugham, Arthur Schnitzler et Max Mell. Bekker a également présenté des pièces joyeuses comme "La duchesse de Chicago" d'Emmerich Kálmán ou "La tante de Charley" de Walter Brandon Thomas (1850-1914). Dans les opéras du festival de mai, les œuvres de Richard Wagner, Giacomo Meyerbeer et Giuseppe Verdi se distinguaient.

Avec le départ de Bekker de Wiesbaden en 1932 et l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes, l'orientation du Maifestspiele changea. Afin de revaloriser le festival, les nouvelles mises en scène furent déplacées au mois de mai. Sur le plan artistique, les œuvres connues de Goethe, Shakespeare, Mozart, Verdi, Grieg et toujours Wagner dominaient. S'y ajoutaient des œuvres de dramaturges nazis comme Hanns Johst (1890-1978), des opéras de Hans Pfitzner et une multitude d'opérettes. En 1944, le Gauleiter réanime les anciens festivals de représentation sous le nom de "Rhein-Mainische Theatertage" (Journées théâtrales Rhin-Main), lors desquelles les scènes bombardées des villes voisines doivent présenter des mises en scène en tant que "démonstration de la performance du théâtre allemand".

Pour faire revivre le Maifestspiele après la Seconde Guerre mondiale, il fallait une nouvelle approche et un engagement social et politique important. Le maire Hans Heinrich Redlhammer et le trésorier Heinrich Roos trouvèrent leur directeur artistique en la personne du directeur général Heinrich Köhler-Helffrich qui, en invitant des ensembles du monde entier, fonda le "Festival international de mai de Wiesbaden". De nombreuses troupes d'opéra firent leurs débuts acclamés d'après-guerre à Wiesbaden. Sous l'étiquette de l'entente entre les peuples et de l'échange, les habitants de Wiesbaden virent des productions de pointe connues des opéras de Barcelone, Belgrade, Bruxelles, Londres, Paris, Rome, Vienne et Zurich. La commune achetait des productions de haut niveau et accordait une faible subvention, car l'énorme demande de billets couvrait presque les coûts. En 1953, la production d'"Oberon" de Köhler-Helffrich fut acclamée, les habitants de Wiesbaden l'aimaient pour son éclat renouvelé après les maigres années d'après-guerre.

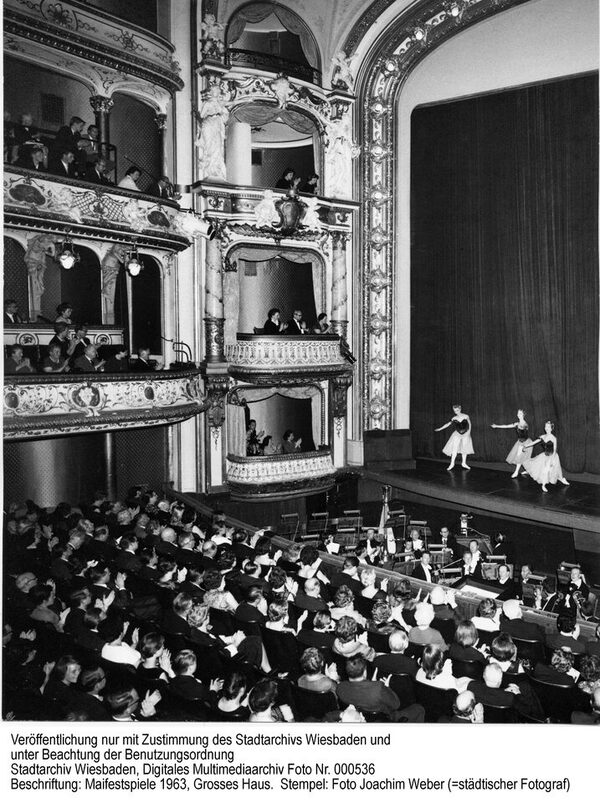

Le successeur de Köhler-Helffrich, Friedrich Schramm, donna une orientation moderne aux Interantionale Maidfestspiele : les opéras de Leoš Janácˇek "Aus einem Totenhaus" et "Die Sache Makropoulos", l'opéra oratoire de Hermann Kasack et Hans Vogt "Die Stadt hinter dem Strom", "Mathis der Maler" de Paul Hindemith et "Karl V" d'Ernst Krenek enthousiasmèrent le feuilleton, mais firent fuir les spectateurs habitués aux classiques. Vers la fin de l'intendance de Schramm, le programme semblait arbitraire, le nombre de spectateurs et les recettes stagnaient. En 1963, Claus Helmut Drese, un autre réformateur, arriva à Wiesbaden et donna au festival une nouvelle programmation. Partant des relations étroites établies depuis 1953 avec l'opéra de Belgrade, le Festival international de mai se présenta comme une vitrine de l'Est avec des ensembles de Varsovie, Prague, Budapest, Leningrad et Moscou. Ils devaient montrer les principaux opéras de leur pays et présenter de nouvelles pièces présentables au niveau international. Cette "plaque tournante de l'entente entre les peuples" permettait de faire venir à Wiesbaden des productions d'invités opulentes et bon marché, que l'on voyait très rarement ailleurs. En plus de cette "politique culturelle de l'Est", Drese établit le ballet comme une partie importante du festival. A l'occasion de l'année Shakespeare 1964, le Old Vic Theatre vint de Bristol avec "La perte d'amour" et "Henri V", la Comédie Française vint de Paris avec "Hamlet", l'Opéra de chambre de Munich avec "Othello" et le Schillertheater de Berlin avec "Der Widerspenstigen Zähmung" au Festival International de Mai. S'y sont ajoutées des mises en scène du théâtre de Wiesbaden.

Le nombre de spectateurs et la reconnaissance du Festival International de Mai augmentèrent. A partir de 1969, Alfred Erich Sistig poursuivit la vaste tradition des tournées avec le Théâtre national slovaque de Bratislava (Pressburg), l'Opéra d'Etat de Bucarest et à nouveau les Opéras d'Etat de Sofia, de Budapest et de Prague ainsi que le Bolchoï de Moscou. Durant cette période, Imre Keres a marqué les productions de ballet du Théâtre national et Dr. Rainer Antoine la section théâtre ; Antoine a notamment entretenu des échanges avec l'auteur Peter Hacks (1928-2003). Durant cette phase, de nombreuses représentations du festival ont été retransmises à la télévision. En raison de la rénovation et de la transformation du Staatstheater en 1975-78, les possibilités du nouveau directeur Peter Ebert (1918-2012) étaient limitées.

Après une année sans festival, Christoph Groszer prit en main le destin du Staatstheater et de l'Internationale Maifestspiele en 1978 et les nomma "Internationale Festliche Tage" (Journées festives internationales), qui s'étendirent jusqu'en novembre. Les critiques à l'encontre des Internationales Maifestspiele ne provenaient pas seulement de la scène alternative de gauche, qui organisait des "Alternative Maifestspiele", mais aussi des caisses de la ville qui limitaient l'achat de productions renommées. L'année 1987 marqua une nouvelle approche. Si le Festival international du mois de mai devait avoir lieu, le directeur Claus Leininger demanda qu'il y ait à nouveau plus d'invités et une distribution plus prestigieuse. Après une longue période, le Bolschoitheater, l'Opéra national hongrois, l'Opéra de Genève et le Münchner Kammerspiele ont à nouveau été invités. L'élargissement du programme a été rendu possible grâce à l'augmentation des subventions municipales, initiée par le maire Achim Exner. L'un des points culminants fut le festival de l'unité en 1990 avec de nombreux ensembles d'Allemagne de l'Est et d'Europe de l'Est. Même sous Achim Thorwald et Manfred Beilharz, le festival est resté fidèle à l'internationalité.

Depuis 1988, le Rheingau Musik Festival a remplacé à maints égards le Festival international du mois de mai en termes de notoriété et d'importance musicale suprarégionales, mais il continue d'offrir aux visiteurs régionaux du théâtre mondial sur une scène locale.

Littérature

Haddenhorst, Gerda : Die Wiesbadener Kaiserfestspiele 1896-1914, Wiesbaden 1985 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Nassau 36).

Stephanie Kleiner : Action d'Etat au pays des merveilles. Opera und Festspiel als Medien politischer Repräsentation (1890-1930), Munich 2013.

Holger R. Stunz : Le monde s'invite à Wiesbaden. Die Internationale Maifestspiele 1950-1968, Francfort-sur-le-Main 2008.