Goethe à Wiesbaden

En 1814 et 1815, le poète Johann Wolfgang von Goethe a séjourné plusieurs semaines à Wiesbaden en tant que curiste. Il a profité des "eaux de Schwalbach", des bains thermaux et a exploré la ville. Goethe rencontra également des personnalités de renom et entreprit des excursions dans les environs ainsi que dans le Rheingau. Il fut plusieurs fois l'hôte du château ducal de Biebrich. Durant cette période, au cours de laquelle une intense relation amoureuse le lia à Marianne von Willemer, qui était mariée, il écrivit de nombreux nouveaux textes, dont de nombreux poèmes du "Divan occidental-oriental".

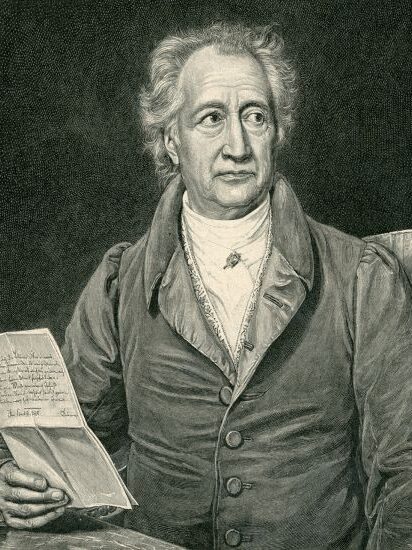

Goethe, Johann Wolfgang von

né : 28 août 1749 à Francfort-sur-le-Main

Mort : 22 mars 1832 à Weimar

Les temps des guerres napoléoniennes n'avaient pas été favorables aux voyages. Après la campagne de Russie perdue en 1812, Napoléon avait à nouveau rassemblé des troupes, mais elles furent écrasées lors de la bataille des Nations à Leipzig en 1813. Au printemps 1814, les armées des alliés marchèrent sur Paris et prirent la ville. L'empereur dut abdiquer et fut exilé sur l'île d'Elbe. On pouvait à nouveau penser à voyager.

Arrivée

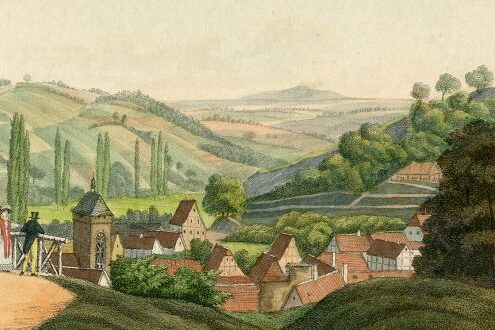

En 1814, au lieu de se rendre aux bains de Bohème, Goethe se dirigea vers les régions rhénanes qu'il n'avait pas revues depuis longtemps. Le 25 juillet, il partit de Weimar pour Wiesbaden, qu'il atteignit le 29 juillet. C'est là que l'ami de Goethe, le compositeur Carl Friedrich Zelter (1758 - 1832), lui avait trouvé un logement. Il prend d'abord provisoirement ses quartiers à l'hôtel Adler, puis s'installe peu après à l'hôtel Bären, où loge également Zelter. "Le mouvement d'un heureux voyage .... les eaux rafraîchissantes de Schwalbach et les bains chauds .... agissent déjà si bien sur tout mon être que je me promets le meilleur", écrit-il début août à sa femme Christiane (1765 - 1816). Et il décrit la situation de la ville, la "très belle vue" depuis les pentes du Taunus et la vue du Rhin. "Je veux bien regarder tout cela". Le voyage devait également marquer le début d'une nouvelle phase de création poétique.Les événements politiques avaient pesé sur Goethe, auxquels s'ajoutaient des problèmes de santé liés à l'âge ; ses travaux d'écriture étaient également au point mort. En mai - donc juste avant de partir en voyage - il avait reçu de son éditeur Johann Friedrich Cotta (1764 - 1832) le "Divan" ("assemblée" en persan) du poète persan Hafis (14ème siècle) dans la nouvelle traduction de Joseph von Hammer (1774 - 1856). Goethe s'était déjà familiarisé très tôt avec les cultures du Proche-Orient (notamment par l'intermédiaire de Johann Gottfried Herder, 1744 - 1803). Dans une époque lointaine, il trouva des formes de vie humaines et générales, et en Hafis un auteur dans lequel il put faire une nouvelle expérience de lui-même. Dès le voyage, il écrivit ses propres poèmes, comme une réponse productive à ces premiers textes. Et Goethe espérait ainsi pouvoir s'évader du monde actuel, toujours en danger, vers un monde idéal, "relier de manière sereine l'Occident et l'Orient ...". Au début de son "Divan occidental-oriental" se trouve (dans la disposition ultérieure) le poème intitulé "Hegire" ("Fuite") (par analogie avec l'arabe "Hedjra", l'émigration de Mahomet de La Mecque à Médine), dont les lignes d'introduction ("Nord et Ouest et Sud se fragmentent/les trônes éclatent, les empires tremblent/fuyez, dans l'Orient pur/goûter l'air du patriarche") font allusion aux événements politiques actuels. Le "Divan" accompagnera l'imagination poétique de Goethe tout au long de son séjour à Wiesbaden - et au-delà.

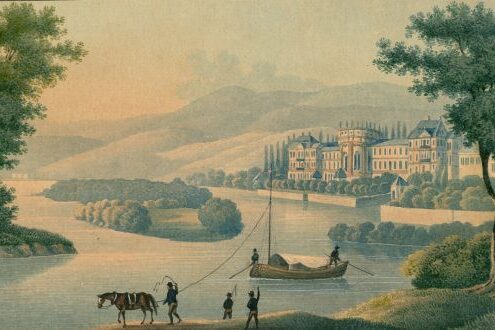

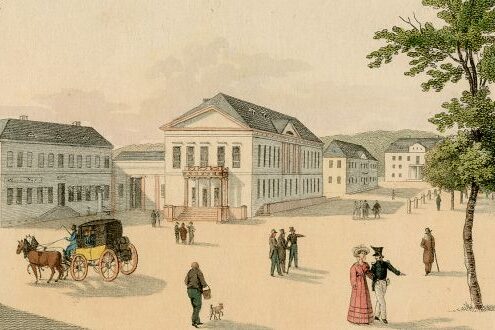

Les premiers pas. Rencontres

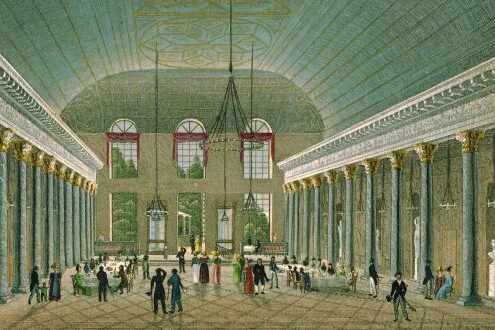

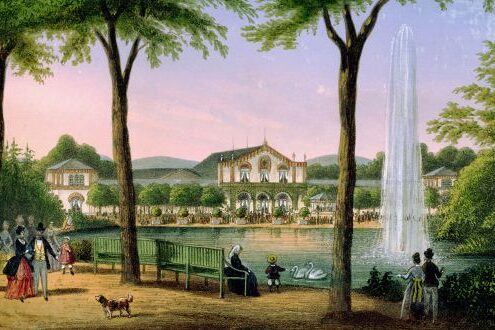

Maintenant qu'il est installé dans la ville thermale, il regarde autour de lui à Wiesbaden. Il y a d'abord les points répétitifs du programme : Les bains ("la liste des bains s'élève déjà à plus de 3000" - pour un total de 3500 habitants !), la cure de boisson avec "l'eau de Schwalbach" (livrée fraîchement chaque jour) et les promenades (souvent en compagnie de Zelter). Il prend souvent ses repas à la table ďhôte du Kursaal (le maître de bains du "Bären" n'a pas le droit de servir lui-même ses invités) ; plus de cent invités s'y retrouvent ("...ce ... avec des rangées de tables, où l'on mange et boit délicieusement, c'est quelque chose dont on pourrait avoir envie"). Le dimanche, il est souvent invité à la table du château de Biebrich, la résidence du duc Frédéric-Auguste de Nassau-Usingen.

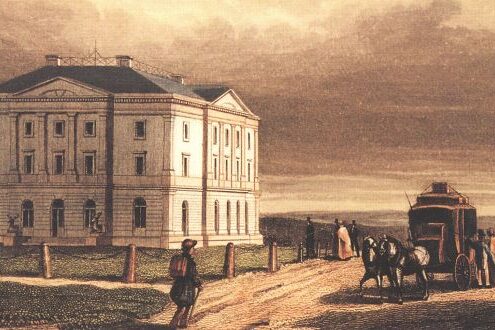

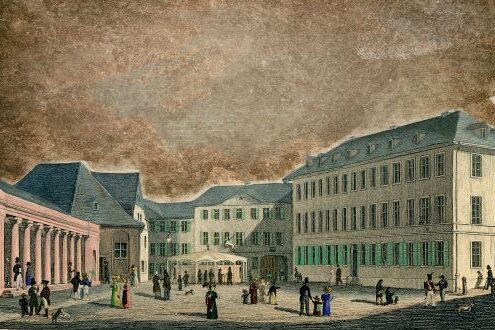

Dès le début, il entreprend des circuits à l'intérieur de la ville ainsi que des excursions dans les environs proches. Il explore par exemple les chemins allant de la porte de Sonnenberg à la maison de cure, la digue chaude et l'"Allee" (l'actuelle Wilhelmstrasse), les vestiges de l'ancien mur de la ville et le Geisberg. Il étendra ses allées et venues. Et il poursuit ses intérêts artistiques et littéraires. Ainsi, son attention se porte sur la maison de cure construite par Christian Zais, dont l'architecture classique est proche de l'idéal artistique de Goethe, inspiré de l'Antiquité gréco-romaine. Le constructeur s'était rendu à Weimar en 1809 à l'instigation de l'architecte et maître d'hôtel Wilhelm von Wolzogen, qui résidait à Weimar, pour y faire des études et avait fait décorer la maison de cure de manière somptueuse, en s'inspirant du modèle local. Les colonnes du Kursaal s'inspiraient de modèles antiques ("l'ensemble est imposant"). Le 28 août 1814, le 65e anniversaire de Goethe fut également célébré au Kurhaus (et au château de Biebrich). En outre, il se rend - notamment pour des raisons professionnelles en sa qualité d'intendant du théâtre de la cour de Weimar - au théâtre qui se trouvait à l'époque dans le Schützenhof ; il est joué par des troupes de théâtre extérieures (le théâtre de la cour avait été fermé en 1813 en raison du danger de guerre). Il séjourne également souvent à la bibliothèque, dont les collections suscitent son intérêt.

Très vite, il rencontre également des représentants de la noblesse, de la politique, de l'art et de la science. Il y a d'abord le duc et sa famille. Il rencontre également le ministre ducal Ernst Marschall von Bieberstein et le directeur de la chancellerie ministérielle Carl von Ibell, ainsi que le directeur de la bibliothèque publique de Wiesbaden, Bernhard Hundeshagen, dont il apprécie l'activité de collectionneur et les connaissances historiques. Il entretient également des contacts avec le diplomate et écrivain de Francfort Johann Isaak von Gerning, dont la collection d'œuvres d'art, à l'instigation de Goethe, deviendra la pierre angulaire de la collection d'antiquités de Nassau du musée de Wiesbaden. En outre, il fréquente à plusieurs reprises l'école élémentaire de Johannes de Laspées, qui s'inspire des méthodes d'éducation de Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827). Goethe entretient des échanges particulièrement intenses avec l'Oberbergrat et minéralogiste Ludwig Wilhelm Cramer (1755 - 1832), dont le cabinet de minéraux offre un riche matériel d'observation et d'étude. Il en va de même pour la collection d'objets naturels de Christian Friedrich Habel, que son fils, Friedrich Gustav Habel, présente à Goethe. En compagnie de Cramer, il visite différentes carrières à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. L'intérêt de Goethe pour les roches était plus que l'expression d'un intérêt purement scientifique et ne résultait pas non plus en premier lieu de son expérience à Weimar en tant que président de la commission des mines de cette ville. Il pensait plutôt trouver dans la nature, et en particulier dans les roches, la solidité et la durée qu'il recherchait dans la mobilité et l'instabilité de l'expérience intérieure. La minéralogie accompagne ses semaines à Wiesbaden, ainsi que les excursions qu'il fait à partir de Wiesbaden, au cours desquelles il collecte des pierres, prélève lui-même des échantillons de roches, en reçoit également en cadeau et les fait envoyer à Weimar.

En compagnie de Zelter et de Cramer, il se rend dans le Rheingau du 15 au 17 août. En passant par Walluf, Eltville, Oestrich, Winkel, Geisenheim et Rüdesheim, il arrive à Bingen, où il assiste à la fête en l'honneur de saint Roch. Pendant les guerres précédentes, la chapelle Saint-Roch avait été détruite et reconstruite - également comme symbole de la rive gauche du Rhin reconquise. Le pèlerinage (le 16 août) - interdit pendant l'occupation française - avait ainsi une signification non seulement religieuse mais aussi politique. Goethe se laisse captiver par la sérénité du paysage rhénan et par la vie des habitants, mais il mentionne également les conséquences encore bien visibles de la destruction. Des réflexions sur la restauration des trésors artistiques endommagés pendant les guerres devaient inciter Goethe à prendre une initiative dans ce sens l'année suivante. Dès le jour de son retour à Wiesbaden, il commence des études préliminaires pour son récit de voyage sur la "Fête de Saint-Roch à Bingen".

Divan, un voyage

Parallèlement, il poursuit ses activités courantes. Il entretient une vaste correspondance, tient un journal, s'informe sur les nouvelles publications littéraires et scientifiques ainsi que sur la situation politique actuelle et prépare des extraits d'ouvrages dans les domaines les plus divers. Et il se consacre à ses travaux d'écriture, dont le récit de son "voyage italien", qu'il vit comme une sorte de rencontre avec lui-même et d'autoréflexion.

Les poèmes du "Divan occidental-oriental" se succèdent à un rythme soutenu. Il découvre en le poète Hafis un parent spirituel, un "jumeau", et il entreprend avec lui en quelque sorte un "voyage" (comme il a également appelé le cycle) entre l'Orient et l'Occident, le présent et le passé, un voyage spirituel. "Le caractère le plus élevé de la poésie orientale", écrit Goethe, "est ce que nous ... Esprit". Et il voyage du "livre du chanteur", avec lequel il part vers l'Orient ("la profondeur de l'origine"), jusqu'au "livre du paradis". Le voyage est un reflet d'un monde oriental dans un monde occidental et vice-versa ("Seul celui qui aime et honore Hafis/Sait ce que Calderón a chanté", dit le "Livre des Proverbes"). Les thèmes et les motifs sont repris de poèmes orientaux ; les emprunts à des éléments formels sont plutôt rares.

Les thèmes sont variés : la poésie, l'amour, le vin, la nature, la critique du temps, jusqu'à "ce qui est plus haut" et "ce qui est le plus élevé", qui échappe en fait à la mise en forme et à l'appréhension par le langage. Au sensuel correspond toujours un moment spirituel - ainsi, l'amour est toujours aussi un amour spirituel, l'ivresse toujours aussi une ivresse spirituelle, le fini est le miroir de l'infini. L'outil de création poétique est le symbole. "Le vrai, identique au divin, ne se laisse jamais reconnaître directement par nous, nous ne le voyons qu'en reflet, en exemple, en symbole...", écrit Goethe dans sa "Théorie des intempéries". "Tout ce qui est éphémère n'est qu'une allégorie", dira le "Chorus mysticus" à la fin de "Faust, deuxième partie".

Peu après son arrivée à Wiesbaden, Goethe écrit le poème "Selige Sehnsucht" avec l'image - empruntée à Hafis - du "papillon" qui, en s'envolant dans la "bougie silencieuse", meurt de la "mort des flammes", échappe dans le texte de Goethe à une existence d'"hôte trouble" sur la "terre sombre" et acquiert une forme supérieure d'existence ("Et tant que tu n'as pas cela,/Ce : Meurs et deviens!/Tu n'es qu'un hôte trouble/ Sur la terre obscure"). Ce processus de "mourir et devenir" se rencontre souvent chez Goethe ; par lettre et par conversation, il mentionne également ce processus pendant son séjour à Wiesbaden ; il l'appelle également "rajeunissement" et "renaissance". Elle va également donner une nouvelle impulsion au "Divan".

Le 4 août 1814, Goethe reçoit à Wiesbaden la visite de Johann Jacob von Willemer (1760 - 1838), banquier et mécène des arts de Francfort qu'il connaît depuis de longues années, et de sa fille adoptive Maria Anna (Marianne) Jung (1784 - 1860, à l'origine membre d'une troupe de théâtre et de ballet), que celui-ci épouse le mois suivant. En septembre et octobre, Goethe rendra des visites en retour. Une relation amoureuse passionnée se développera entre lui et Marianne, mais le public n'en saura rien.

Adieu et retour

Après son départ de Wiesbaden le 12 septembre, Goethe passe quelques jours à Winkel dans la maison de la famille Brentano, d'où il entreprend des excursions dans le Rheingau ; après les visites chez les Willemer, il se rend à Heidelberg chez les frères Sulpiz (1783 - 1854) et Melchior Boisserée (1786 - 1851), qui y ont rassemblé une importante collection d'art de la peinture des anciens Pays-Bas et de l'ancienne Allemagne. La rencontre avec cet art aura également des répercussions lors du deuxième voyage de Goethe à Wiesbaden. Entre-temps, d'autres textes s'ajoutent au "Divan". Goethe mène des études intensives sur la culture et l'histoire de l'Orient et prend également contact avec des représentants de l'orientalisme scientifique. Ces occupations lui donnent l'impression d'être "hors du temps". En septembre 1814, le Congrès de Vienne avait entamé des négociations sur une réorganisation territoriale de l'Europe. En mars 1815, Napoléon quitte l'île d'Elbe et entre dans Paris. Les Alliés rassemblent à nouveau des troupes et la guerre recommence. Mais même si, au vu de la situation politique actuelle, "il est très désagréable d'habiter au bord du Rhin" - écrit Goethe à Zelter en avril - "Wiesbaden m'a fait trop de bien et j'aimerais bien le refaire".

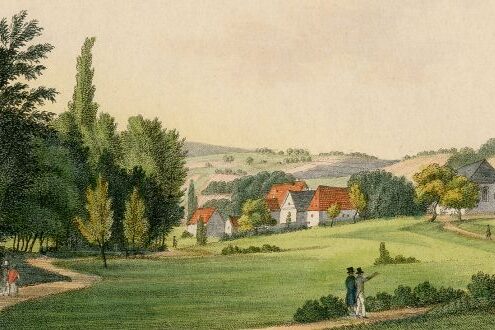

Le 27 mai 1815, il arrive à nouveau à Wiesbaden après un voyage "à travers des colonnes en marche". Il loge à nouveau à l'hôtel "Bären", accomplit à nouveau consciencieusement son programme de cure, retrouve ses interlocuteurs de l'année précédente. Il entreprend à nouveau des excursions, par exemple au moulin du monastère près de Klarenthal, sur la Platte, le Geisberg. Bientôt, il peut dire : "Maintenant, je suis à peu près installé, j'habite très bien ... je mange bien ... je me baigne dans les eaux bienfaisantes de la Wiesbade, tout cela me convient très bien et je peux être actif". Il continue à travailler au "Voyage en Italie" ("je dicte" - écrit-il - "même au bain"), de nouveaux "membres" du "Divan occidental-oriental" voient le jour, pour lequel il crée un registre (le "registre de Wiesbaden") en raison de la quantité de nouveaux textes. Et il est - après que les "bons esprits de l'Orient" lui aient déjà rendu à nouveau visite sur le chemin d'aller - pour ainsi dire immergé dans leur sphère. "Les roses sont en pleine floraison, les rossignols chantent ... et ce n'est donc pas un art de se transporter à Chiraz" - faisant ainsi allusion à l'amour du rossignol pour la rose, un motif de la poésie orientale.

Comme en 1814, on retrouve Goethe au théâtre. Cette fois-ci, il s'intéresse particulièrement aux décors ; comme l'année précédente, il ne dit rien des pièces jouées ni de leurs auteurs. Il se fait "montrer plusieurs décors après la fin du spectacle, lorsque l'illumination est encore complète", où il voit "en grand" ce que "nous connaissons déjà en petit et qui doit être réalisé en plus grand chez nous [c'est-à-dire à Weimar]". Le peintre de théâtre Friedrich Christian Beuther (1777 - 1856) devint en 1815 décorateur de théâtre à Weimar. Goethe réfléchit également à de possibles engagements à Weimar ; dans ce contexte, il cite - comme en 1814 - Philippine Lade (1797 - 1879), la sœur du pharmacien de la cour Johann August Lade, qui fréquente également le théâtre avec Goethe et l'accompagne dans quelques excursions. Il s'intéresse également aux activités de construction et à l'urbanisme à Wiesbaden. "On construit beaucoup ici ... Il y a des rues qui feraient honneur à la plus grande ville ... Les habitants sont incités à construire par les circonstances les plus favorables. Ils reçoivent les places de la part des seigneurs, une somme considérable pour la construction [donc une subvention pour la construction], alors qu'ils doivent construire selon les règles". Et Goethe fait référence aux carrières locales, qui fournissent en partie les matériaux nécessaires. Il vit "comme dans la paix la plus profonde ... Si je ne voyais pas les Autrichiens et les Prussiens le dimanche à Biebrich, je ne saurais même pas que la guerre est imminente....", écrit-il le 17 juin, et apprend finalement le 21 du mois la victoire des Alliés sur Napoléon à Waterloo (le 18 juin). "Les grandes nouvelles de la perte [des alliés] d'abord, puis de la victoire, frappèrent ici violemment". Wiesbaden lui apparaît même désormais comme un lieu où "tous les rayons des mouvements mondiaux actuels convergent". Le représentant de la France au Congrès de Vienne, Charles Maurice de Talleyrand (1754 - 1838), séjourne également dans la ville.

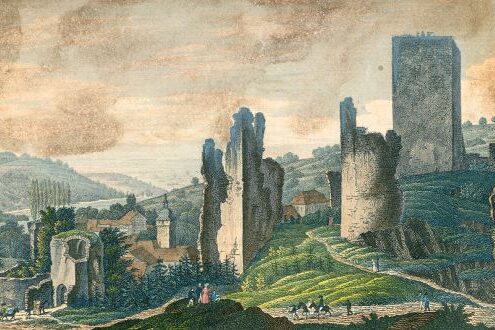

Entre le 21 et le 31 juillet, Goethe entreprend un voyage en aval du Rhin jusqu'à Cologne, en compagnie du baron Karl vom und zum Stein (1757 - 1831). Là, il visite - outre la cathédrale - entre autres différentes collections privées d'œuvres d'art médiéval, dont celle de Ferdinand Franz Walraf (1748 - 1824). L'intérêt qu'il porte à l'art du Moyen-Âge - et les relations très changeantes qu'il entretient avec lui - lui permet d'entrer en contact avec les romantiques, même si ses goûts artistiques restent liés à l'Antiquité. Stein incite Goethe à rédiger un mémorandum à l'attention du gouvernement prussien, afin de suggérer aux nouveaux dirigeants du Rhin moyen, après la réorganisation du système étatique européen décidée lors du Congrès de Vienne, des mesures de réhabilitation, de conservation et de promotion des trésors artistiques ainsi que des institutions correspondantes - également en vue des destructions dues à la guerre. À Wiesbaden, Goethe commence à travailler sur ces plans de politique culturelle. Il écrira sur les monuments et les trésors artistiques qu'il a visités dans "Kunst und Altertum am Rhein und Main" (1816). Dans l'esprit du mémorandum, il adresse également, toujours depuis Wiesbaden, une lettre au prince Clemens Wenzel von Metternich (1773 - 1859).

Dialogue lyrique. Épilogue

Le 22 août, il quitte Wiesbaden en compagnie de Sulpiz Boisserée. En août et en septembre, Goethe est ensuite invité à plusieurs reprises par la famille von Willemer. La relation amoureuse entre Goethe et Marianne von Willemer s'exprime dans les poèmes du "Divan occidental-oriental", non pas comme un reflet de la réalité, mais - reflété dans un monde occidental-oriental - comme son esthétisation. Des noms orientaux sont trouvés pour les amants, "Hatem" et "Suleika". Et des motifs orientaux apparaissent, comme "Bulbul", le rossignol, et "Hudhud", le messager de l'amour, le cyprès comme symbole de la bien-aimée et le "Gingo biloba" - dans l'autographe du 15 septembre 1815 "Gingko biloba" -, l'arbre à ginkgo venu d'Orient et qui s'est également implanté en Europe, dont la feuille présente une entaille au milieu, comme s'il s'agissait de deux feuilles qui ont poussé ensemble. Cette apparition s'inscrit dans la conception de Goethe de la polarité comme principe de vie et de la relation de deux pôles - ici des amants - l'un à l'autre : l'amour comme nature, comme expérience personnelle ("que je suis un et double") et comme événement cosmique. La feuille de gingko peut également être lue comme une allusion à l'idée développée par Platon dans le "Symposion", à savoir que les moitiés sont à l'origine liées et se cherchent. Dans ses écrits sur la recherche naturelle, Goethe a également cherché à saisir les processus naturels comme des processus polaires, notamment dans sa théorie des couleurs, dans laquelle il fait naître les couleurs de la rencontre entre la lumière et l'obscurité.

La "double" feuille de guingois trouve un équivalent dans le dialogue lyrique qui se développe entre Goethe et Marianne. Marianne devient poète, elle "répond" - dans le "Livre de Suleika" - aux vers de Goethe, elle reprend également un motif de Hafis, le "vent d'est" qui souffle vers l'être aimé, et elle parle "ouest-est" en plaçant à ses côtés le "vent d'ouest" ("Que signifie le mouvement/l'est m'apporte-t-il de bonnes nouvelles ?" et "Ah, pour tes ailes humides,/Ouest, comme je t'envie"). Goethe reprend leurs textes dans le "Divan", sans les désigner comme siens - pour des raisons de discrétion. Tous deux resteront en contact - après une nouvelle brève rencontre à Heidelberg -, ils s'écriront des lettres et s'enverront des poèmes - également des "poèmes-chiffres" avec des messages codés faisant référence à certaines strophes et lignes de Hafis ; ils ne se reverront pas.

En juillet 1816, Goethe se remet en route pour Wiesbaden dans sa calèche, la "Fahrhäuschen", mais un accident se produit avant Erfurt. Goethe - bien que non blessé - y voit un mauvais présage et interrompt le voyage. Il va maintenant retourner aux bains de Bohème, comme avant 1814. Mais durant ses semaines à Wiesbaden, il avait vécu une "élévation", comprise comme la forme la plus élevée de l'expression créative de la vie, et une sorte de "transformation". Et ce n'est sans doute pas un hasard si, dans l'un de ses derniers entretiens avec Sulpiz Boisserée à Wiesbaden, il évoque un phénomène qu'il considère comme fondamental pour tous les processus de développement dans la nature "chez les plantes et chez les animaux jusqu'à l'homme" : la métamorphose.

Les séjours de Goethe à Wiesbaden sont rappelés, entre autres, par le monument Goethe, l'observatoire Goethe et la pierre Goethe. L'œuvre et l'activité de Goethe ont été consacrées à la Goethe-Gesellschaft (sociétés littéraires).

Littérature

œuvres :

- Goethe, Johann Wolfgang von

Œuvres . Hamburger Ausgabe in vierzehn Bände, hrsg. von Erich Trunz, 12e édition, Munich 1981.

- Goethe, Johann Wolfgang von

La vie de Goethe au jour le jour. Une chronique documentaire de Robert Steiger et Angelika Reimann, tome VI, 1814 -1820, Zurich et Munich 1993.

- Goethe, Johann Wolfgang von

L'ensemble des œuvres. Lettres, journaux et entretiens. 2.. Division. Volume 7, éd. par Rose Unterberger, Francfort-sur-le-Main 1994.

Littérature :

- Faber, Rolf

Goethe en tant que curiste à Wiesbaden. In : Wiesbadener Leben, cahier 3, Wiesbaden 1982.

- Faber, Rolf

"Que je sois un et double". Goethe - Hatem et Marianne - Suleika. In : Wiesbadener Leben, cahier 3, Wiesbaden 1983.

- Hildebrand, Alexander

Un jeu de magie sérieux. L'expérience de soi et du monde de Goethe à Wiesbaden. In : Wiesbadener Leben, cahiers 10, 11, 12, Wiesbaden 1989.

- Czysz, Walter

Goethe à Wiesbaden. In : Vom Römerbad zur Weltkurstadt, Wiesbaden 2000.

- Safranski, Rüdiger

Goethe. Œuvre d'art de la vie. Munich 2013.