Gedenkort Fasanerie

Eine Stele erinnert an den polnischen Zwangsarbeiter Edward Seweryn, der bei der Fasanerie 1942 hingerichtet wurde.

Zwangsarbeit in Wiesbaden - der Fall Seweryn

Während des Zweiten Weltkrieges wurden landwirtschaftliche Versorgung und Kriegswirtschaft im Deutschen Reich mithilfe von Zwangsarbeitskräften aufrechterhalten. Die Wehrmacht und die deutschen Arbeitsbehörden verschleppten zwischen 1939 und 1945 über 13 Millionen Menschen aus den von Deutschland besetzten Gebieten zur Arbeit ins Reich. Zwangsarbeitskräfte arbeiteten auch in Wiesbaden unter schlechten Bedingungen in Großbetrieben, mittleren und kleinen Firmen sowie für die Stadtverwaltung. 1940 kamen die ersten Zwangsarbeitskräfte hierher. Auf dem Höhepunkt des sogenannten Ausländereinsatzes im Sommer 1944 mussten zwischen 6.500 und 7.000 ausländische Arbeitskräfte Zwangsarbeit in Wiesbaden leisten. Unter ihnen war Edward Seweryn aus dem polnischen Ludwinów. Er musste bei der Gärtnerei Willy Rauch Zwangsarbeit leisten. 1942 wurde er festgenommen. Man warf ihm sexuellen Missbrauch der Tochter seines Arbeitgebers vor. Er wurde am 10. Juli 1942 in der Fasanerie hingerichtet.

Zwangsarbeit im Deutschen Reich

Zwangsarbeit begleitete die nationalsozialistische Herrschaft schon von Beginn an. Bereits die Häftlinge in den frühen Konzentrationslagern wurden zu harter körperlicher Arbeit gezwungen. Wirtschaftliche Erwägungen spielten hier zunächst keine Rolle. Vielmehr ging es darum, die Umstände der Arbeit so zu gestalten, dass sie erniedrigend waren und im nationalsozialistischen Sinne erzieherisch wirken sollten. Das Motiv, aus der "Volksgemeinschaft" Ausgeschlossene durch den Zwang zu schwerer Arbeit zu demütigen, setzte sich fort. Besonders deutlich wird dies bei antijüdischen Maßnahmen, etwa, wenn Juden nach den Novemberpogromen 1938 gezwungen wurden, die Trümmer von Synagogen zu beseitigen.

Mit dem Überfall des Deutsches Reiches auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges änderte sich das Bild grundlegend. Zwangsarbeit wurde nun zunehmend notwendig, um Aufrüstung und Kriegswirtschaft aufrecht zu erhalten und die sich daraus ergebenden ökonomischen Zwangslagen zu überwinden. Bis 1939 gab es keine umfangreichen Vorbereitungen für den massenhaften Einsatz ausländischer Zwangsarbeitskräfte. Lediglich beschlossen worden war, polnische Kriegsgefangene in der Landwirtschaft einzusetzen. Durch die Kriegsführung verschärfte sich jedoch die Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt schnell, weshalb die Arbeitsbehörden im November 1939 entschieden, ab 1940 massenhaft polnische Arbeitskräfte für die Landwirtschaft zu rekrutieren.

Polnische Zwangsarbeitskräfte

Die Verschleppung von Polinnen und Polen begann unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch in Polen. Bei Straßenrazzien verhafteten Wehrmacht und Polizei bis Ende 1939 etwa 20.000 Zivilistinnen und Zivilisten. Über 420.000 polnische Soldaten wurden in Gewahrsam genommen und etwa 300.000 von ihnen zur Arbeit ins Reich verschleppt. Breit angelegte Propagandaaktionen, um Freiwillige zu gewinnen, blieben wirkungslos, weshalb sich Zwangsrekrutierungsmaßnahmen schließlich durchsetzen.

Während die Arbeitsbehörden versuchten, den Erfordernissen der Kriegswirtschaft durch den massenhaften Einsatz ausländischer Arbeitskräfte Rechnung zu tragen, hegten die deutschen Sicherheitsorgane erhebliche Bedenken gegen die massenhafte Verschleppung von Polinnen und Polen ins Deutsche Reich. Sie fürchteten "Überfremdung", Spionage und Aufstände der ausländischen Arbeitskräfte. So gerieten die rassistischen Prämissen der NS-Ideologie und die ökonomischen Erfordernisse des Krieges in Widerspruch. Als Kompromiss entstanden besonders restriktive Leitlinien zum Umgang mit polnischen Arbeitskräften. Die "Polen-Erlasse" traten am 8. März 1940 in Kraft und zielten auf die rassistische Diskriminierung und Ausbeutung der polnischen Zwangsarbeitskräfte ab.

Für Polinnen und Polen wurde eine Kennzeichnungspflicht erlassen. Sie mussten den Buchstaben "P" auf ihrer Kleidung tragen. Hinzu kamen zahlreiche Einschränkungen und Verbote. Polnischen Arbeitskräften war mit Inkrafttreten der "Polen-Erlasse" beispielsweise die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel untersagt. Besonders wichtig war den NS-Ideologen das Verbot privater Kontakte zwischen Polen und Deutschen. Dies galt insbesondere für intime Beziehungen, die für polnische Frauen oft mit KZ-Haft und für polnische Männer sogar mit dem Tode bestraft wurden.

Etablierte Verfahren zur Ausbeutung ausländischer Arbeitskräfte der Jahre 1939 bis 1941, wie die "Polen-Erlasse", hatten Vorbildcharakter und wurden in radikalisierter Form bis Kriegsende weiterentwickelt.

Die Situation der polnischen Zwangsarbeitskräfte verschärfte sich durch die sogenannte Polenstrafrechtsverordnung, die am 4. Dezember 1941 in Kraft trat. Sie schrieb die rigorose Behandlung von Polinnen und Polen durch Polizei und Justiz juristisch fest. Ab 1942 verhängten sogenannte Sondergerichte hohe Strafen.

Gedenkort Fasanerie

Zu den polnischen Zwangsarbeitskräften, die ab 1940 in Wiesbaden eingesetzt wurden, gehörte der am 30. März 1915 in Ludwinów, Kreis Kielce, geborene Edward Seweryn. Über sein Leben liegen kaum Informationen vor. Dokumentiert ist, dass er am 1. Mai 1940 bei Willy Rauch im Wiesbadener Bezirk Kleinfeldchen eine Arbeit antreten musste. Der am 10. November 1900 in Wiesbaden geborene Willy Rauch führte seit 1933 eine Gemüsegärtnerei, die sich neben dem Sportplatz Kleinfeldchen befand.

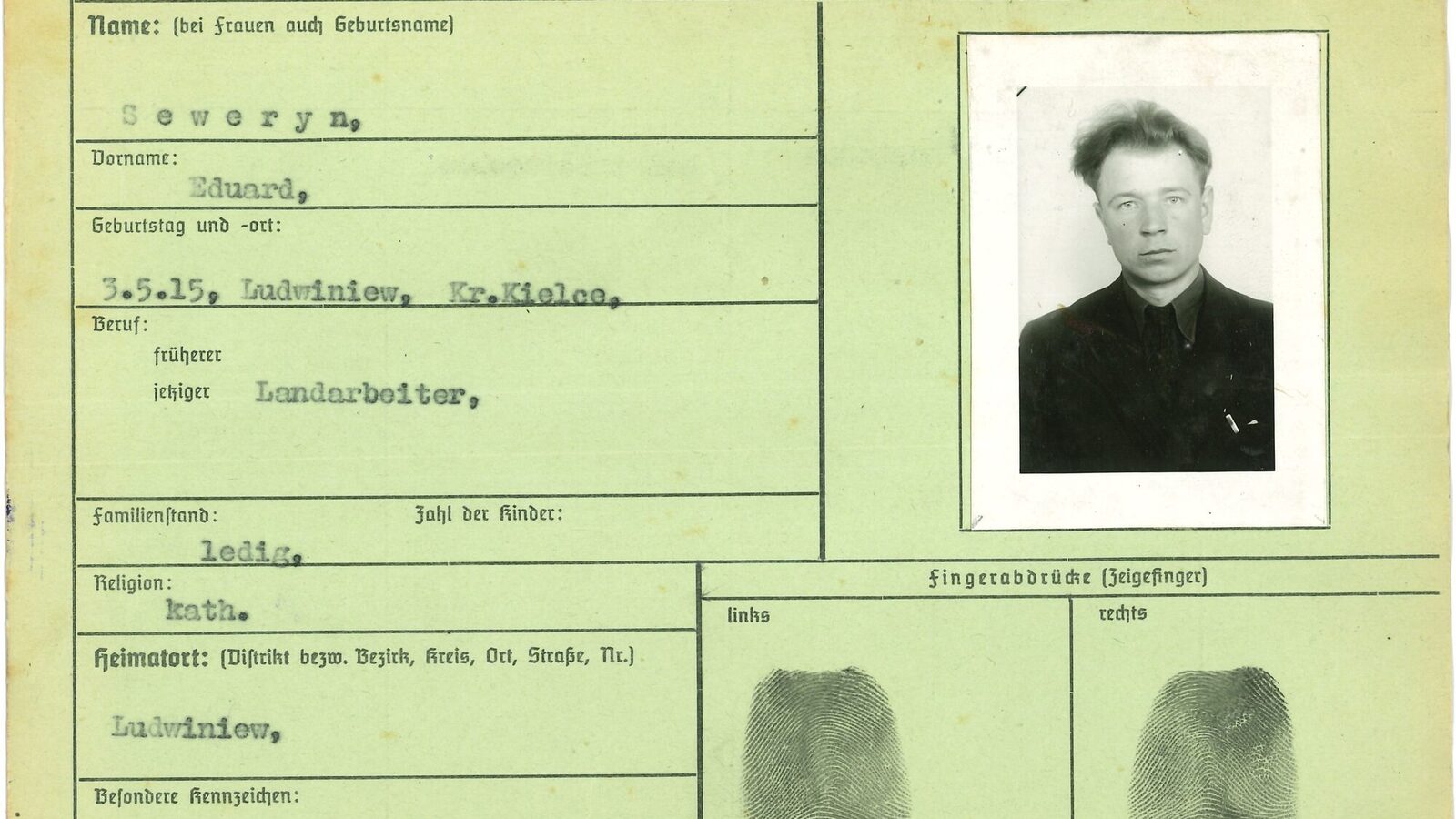

Edward Seweryn wurde am 21. Januar 1942 durch die Kriminalpolizei Wiesbaden erkennungsdienstlich behandelt. Zeugen gaben in der Nachkriegszeit an, dass Seweryn beschuldigt wurde, die minderjährige Tochter seines Arbeitgebers sexuell missbraucht zu haben. Entsprechend der Polenstrafverordnung wurde der Fall ohne ordentliches Gerichtsverfahren und extrem hart bestraft. Beamte der Geheimen Staatspolizeistelle Frankfurt am Main richteten Edward Seweryn am 10. Juli 1942 in der Fasanerie hin. Bei der Fasanerie handelte es sich um ein städtisches Grundstück, das zu dieser Zeit noch nicht als Tierpark genutzt wurde. Es war an Dr. Richard Beer verpachtet, der es landwirtschaftlich nutzte. Zwischen 1939 und 1945 waren hier mindestens 26 ausländische Zwangsarbeitskräfte eingesetzt.

Kurz nach Seweryns Tod wurde die aus Kiew stammende Katharina Sawtschenko in der Gärtnerei Willy Rauch zur Arbeit eingesetzt. Ihr folgte am 2. Mai 1944 der gerade 17 Jahre alte Stanislaw Wroniewicz.

Insbesondere der langfristige Krieg gegen die Sowjetunion und der steigende Arbeitskräftebedarf in der Rüstungsindustrie führten ab 1942 zur Zentralisierung der Arbeitspolitik. Am 21. März 1942 wurde Fritz Sauckel (1894-1946) zum "Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz" ernannt. Nach der Niederlage von Stalingrad radikalisierte sich die Arbeitspolitik weiter und der „Ausländereinsatz“ erfuhr eine enorme quantitative Ausweitung in allen Bereichen. Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge wurden vermehrt zur Arbeit herangezogen, sodass sich ein weit verzweigtes Netz an Kriegsgefangenen- und KZ-Außenlagern entwickelte. Für die ab Frühjahr 1942 in das Deutsche Reich verschleppten zivilen Arbeitskräfte aus der Sowjetunion wurde nach dem Vorbild der „Polen-Erlasse“ ein umfassendes Sonderrecht geschaffen.

Das damit geschaffene System des "Ausländereinsatzes" blieb bis in die letzten Kriegswochen bestehen. Die Bombardierungen deutscher Städte und die Wirren der letzten Kriegstage bedrohten das Leben der Zwangsarbeitskräfte. Am 9. März 1945 wurde das größte Zwangsarbeiterlager in Wiesbaden zerstört. Da es den ausländischen Zwangsarbeitskräften verboten war, Schutzräume aufzusuchen, starben aufgrund der Bombardierung des Lagers, das sich in der Nähe des Wiesbadener Schlachthofes befand, über 20 Menschen. Mit der Zerstörung des Lagers brachen auch alle Strukturen zur Versorgung der Zwangsarbeitskräfte zusammen. Die ausländischen Arbeitskräfte irrten durch die Stadt und suchten nach Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu beschaffen. Mit dem Einmarsch der US-Armee am 28. März 1945 wurden sie befreit. Die meisten Überlebenden hielten sich noch einige Monate als „Displaced Persons“ in Wiesbaden auf, bis sie durch die Militärregierung in ihre Heimat überführt werden konnten.

Im Zuge der juristischen Aufarbeitung von NS-Verbrechen in den 1950er und 1960er Jahren wurde auch der Tod Seweryns durch das Hessische Landeskriminalamt Wiesbaden untersucht. Ermittelt wurde gegen die unbekannten Täter wegen Mordes.

Die Kriminalbeamten befragten zwischen 1962 und 1964 unter anderem ehemalige Beamte der Geheimen Staatspolizei Frankfurt am Main und deren Außenstelle in Wiesbaden. Die Ermittlungen ergaben, dass Bernhard Weyland, Amtsgehilfe bei der Gestapo Frankfurt, die Hinrichtung durchführte. An der Hinrichtung sollen weitere Beamte, unter anderem der Leiter der Frankfurter Gestapo Oswald Poche, teilgenommen haben. In seiner Vernehmung gab Weyland zudem an, dass etwa zehn polnische Zwangsarbeiter der Hinrichtung Seweryns beiwohnen mussten. Dies diente der Abschreckung und sollte Angst unter den Zwangsarbeitskräften verbreiten.

Das Verfahren gegen die für die Durchführung der Hinrichtung zuständigen Beamten wurde am 6. Januar 1968 vom Oberstaatsanwalt beim Landgericht Frankfurt am Main eingestellt. Entweder konnte den Beschuldigten ihre Beteiligung an der Hinrichtung nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden oder, wie im Falle von Weyland, beriefen sie sich darauf, Befehle ihrer Vorgesetzten ausgeführt zu haben, ohne sich bewusst zu sein, dass sie sich an einem Verbrechen beteiligten.

Eine Informationsstele am Eingang zum Tierpark Fasanerie erinnert seit 2025 an nach Wiesbaden verschleppte Zwangsarbeitskräfte. Vor Ort wird sich ebenfalls kritisch mit dem Fall Edward Seweryn und seiner Hinrichtung auseinandergesetzt.

Stadtarchiv

Anschrift

65197 Wiesbaden

Postanschrift

65029 Wiesbaden

Anreise

Hinweise zum ÖPNV

ÖPNV: Haltestelle Kleinfeldchen/Stadtarchiv, Buslinien 4, 17, 23, 24 und 27 sowie Haltestelle Künstlerviertel/Stadtarchiv, Buslinie 18.

Telefon

- 0611 313022

- 0611 313977

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten des Lesesaals:

- Montag: 9 bis 12 Uhr

- Dienstag: 9 bis 16 Uhr

- Mittwoch: 9 bis 18 Uhr

- Donnerstag: 12 bis 16 Uhr

- Freitag: geschlossen