Lieu de mémoire Fasanerie

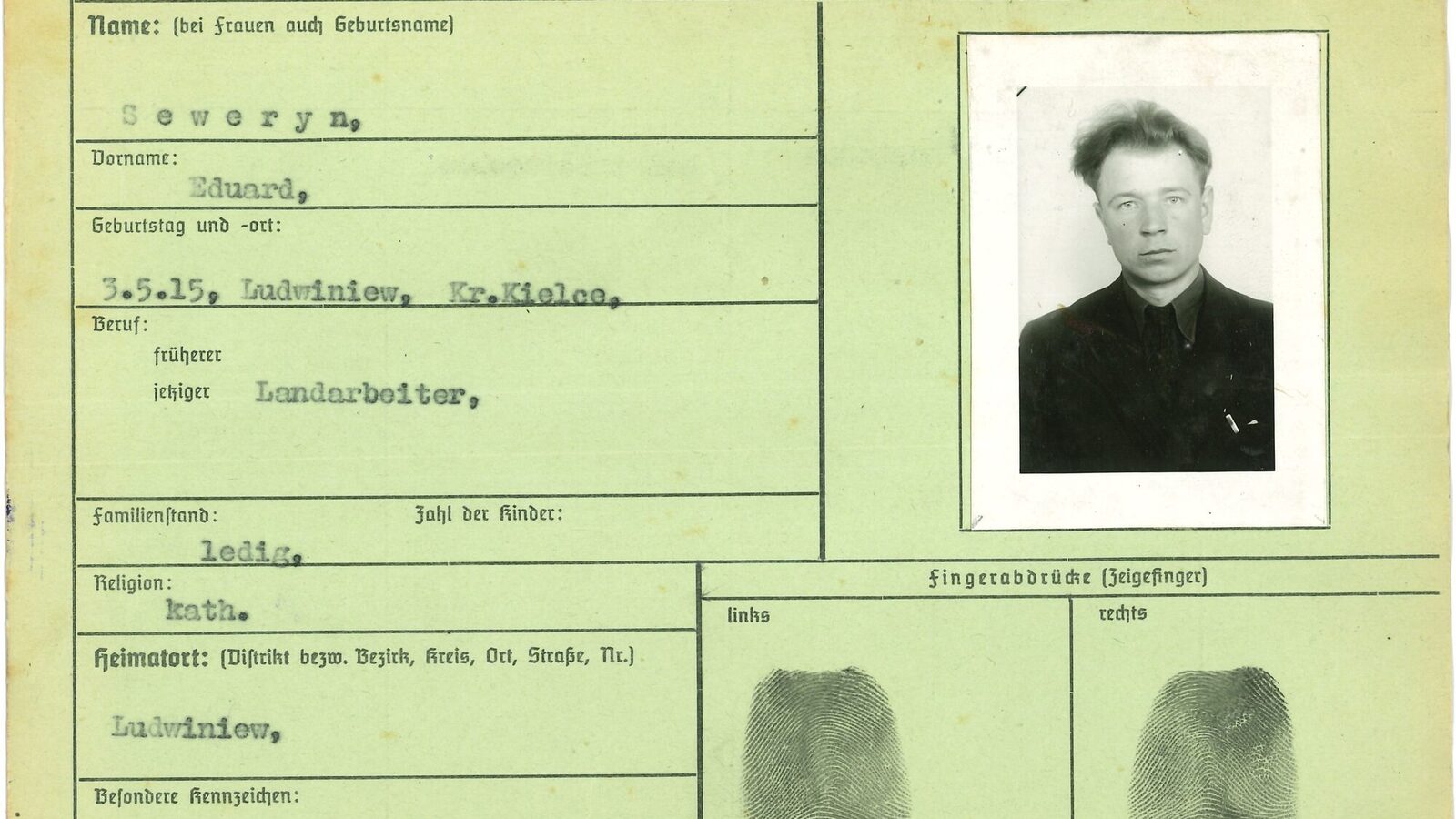

Une stèle rend hommage au travailleur forcé polonais Edward Seweryn, exécuté près de la faisanderie en 1942.

Travail forcé à Wiesbaden - le cas de Seweryn

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'approvisionnement agricole et l'économie de guerre du Reich allemand ont été maintenus grâce au travail forcé. Entre 1939 et 1945, la Wehrmacht et les autorités allemandes du travail ont déporté plus de 13 millions de personnes des territoires occupés par l'Allemagne pour travailler dans le Reich. Les travailleurs forcés ont également travaillé à Wiesbaden dans de mauvaises conditions dans les grandes entreprises, les moyennes et petites entreprises ainsi que pour l'administration municipale. En 1940, les premiers travailleurs forcés sont arrivés ici. Au plus fort de ce qu'on appelle l'engagement des étrangers, à l'été 1944, entre 6.500 et 7.000 travailleurs étrangers ont dû effectuer du travail forcé à Wiesbaden. Parmi eux se trouvait Edward Seweryn, originaire de Ludwinów en Pologne. Il a dû effectuer du travail forcé dans l'entreprise horticole Willy Rauch. En 1942, il a été arrêté. Il était accusé d'abus sexuels sur la fille de son employeur. Il a été exécuté le 10 juillet 1942 à la Faisanderie.

Le travail forcé dans le Reich allemand

Le travail forcé a accompagné le régime national-socialiste dès le début. Les détenus des premiers camps de concentration étaient déjà contraints à un dur travail physique. Dans un premier temps, les considérations économiques ne jouaient aucun rôle. Il s'agissait plutôt d'organiser les conditions de travail de manière à ce qu'elles soient humiliantes et qu'elles aient un effet éducatif dans le sens national-socialiste. Le motif d'humilier les personnes exclues de la "communauté du peuple" par l'obligation de travailler dur s'est poursuivi. Cela est particulièrement visible dans les mesures antijuives, par exemple lorsque les Juifs ont été contraints de déblayer les décombres des synagogues après les pogroms de novembre 1938.

L'invasion de la Pologne par le Reich allemand et le début de la Seconde Guerre mondiale ont radicalement changé la donne. Le travail forcé devint alors de plus en plus nécessaire pour maintenir l'armement et l'économie de guerre et pour surmonter les situations économiques contraignantes qui en résultaient. Jusqu'en 1939, il n'y a pas eu de préparatifs à grande échelle pour l'utilisation massive de main-d'œuvre forcée étrangère. Il avait seulement été décidé d'employer des prisonniers de guerre polonais dans l'agriculture. En novembre 1939, les autorités du travail décidèrent donc de recruter massivement des travailleurs polonais pour l'agriculture à partir de 1940.

Travailleurs forcés polonais

La déportation de Polonais a commencé immédiatement après l'invasion allemande de la Pologne. Lors de rafles de rue, la Wehrmacht et la police ont arrêté environ 20.000 civils jusqu'à la fin de l'année 1939. Plus de 420.000 soldats polonais ont été mis en garde à vue et environ 300.000 d'entre eux ont été déportés dans le Reich pour y travailler. Les vastes campagnes de propagande visant à recruter des volontaires n'eurent aucun effet, raison pour laquelle les mesures d'enrôlement forcé finirent par s'imposer.

Alors que les autorités du travail tentaient de tenir compte des besoins de l'économie de guerre en recourant massivement à la main-d'œuvre étrangère, les organes de sécurité allemands émettaient de sérieuses réserves quant à l'envoi massif de Polonais dans le Reich allemand. Ils craignaient la "surpopulation étrangère", l'espionnage et les révoltes des travailleurs étrangers. Ainsi, les prémisses racistes de l'idéologie nazie et les exigences économiques de la guerre entraient en contradiction. Des directives particulièrement restrictives concernant le traitement de la main-d'œuvre polonaise ont été élaborées en guise de compromis. Les "décrets polonais" sont entrés en vigueur le 8 mars 1940 et visaient la discrimination raciale et l'exploitation de la main-d'œuvre forcée polonaise.

Une obligation de marquage fut édictée pour les Polonais. Ils devaient porter la lettre "P" sur leurs vêtements. A cela s'ajoutaient de nombreuses restrictions et interdictions. L'entrée en vigueur des "décrets polonais" interdisait par exemple aux travailleurs polonais d'utiliser les transports en commun. Les idéologues nazis attachaient une importance particulière à l'interdiction des contacts privés entre Polonais et Allemands. Cela s'appliquait en particulier aux relations intimes, qui étaient souvent punies par l'emprisonnement dans les camps de concentration pour les femmes polonaises et même par la mort pour les hommes polonais.

Les procédures établies pour l'exploitation de la main-d'œuvre étrangère entre 1939 et 1941, comme les "décrets polonais", avaient valeur d'exemple et ont été développées sous une forme radicalisée jusqu'à la fin de la guerre.

La situation des travailleurs forcés polonais s'est aggravée avec l'ordonnance dite de droit pénal polonais, entrée en vigueur le 4 décembre 1941. Elle inscrit dans la loi le traitement rigoureux des Polonais par la police et la justice. A partir de 1942, des tribunaux spéciaux ont prononcé de lourdes peines.

Lieu de mémoire Fasanerie

Edward Seweryn, né le 30 mars 1915 à Ludwinów, district de Kielce, faisait partie des travailleurs forcés polonais employés à Wiesbaden à partir de 1940. Nous ne disposons que de peu d'informations sur sa vie. Il est documenté qu'il a dû commencer à travailler le 1er mai 1940 chez Willy Rauch dans le district de Kleinfeldchen à Wiesbaden. Né le 10 novembre 1900 à Wiesbaden, Willy Rauch gérait depuis 1933 une exploitation maraîchère située à côté du terrain de sport de Kleinfeldchen.

Edward Seweryn a été identifié par la police judiciaire de Wiesbaden le 21 janvier 1942. Des témoins ont déclaré après la guerre que Seweryn avait été accusé d'avoir abusé sexuellement de la fille mineure de son employeur. Conformément à l'ordonnance pénale polonaise, l'affaire a été jugée sans procès en bonne et due forme et punie extrêmement sévèrement. Les fonctionnaires de la police secrète d'État de Francfort-sur-le-Main ont exécuté Edward Seweryn le 10 juillet 1942 à la Fasanerie. La faisanderie était un terrain municipal qui n'était pas encore utilisé comme parc animalier à l'époque. Il était loué au Dr Richard Beer, qui l'utilisait à des fins agricoles. Entre 1939 et 1945, au moins 26 travailleurs forcés étrangers y ont été employés.

Peu après la mort de Seweryn, Katharina Sawtschenko, originaire de Kiev, fut employée à la jardinerie Willy Rauch. Elle fut suivie le 2 mai 1944 par Stanislaw Wroniewicz, tout juste âgé de 17 ans.

La guerre à long terme contre l'Union soviétique et le besoin croissant de main-d'œuvre dans l'industrie de l'armement ont notamment entraîné la centralisation de la politique du travail à partir de 1942. Le 21 mars 1942, Fritz Sauckel (1894-1946) fut nommé "plénipotentiaire général pour l'emploi". Après la défaite de Stalingrad, la politique du travail se radicalisa encore davantage et l'"utilisation des étrangers" connut une énorme expansion quantitative dans tous les domaines. Les prisonniers de guerre et les détenus des camps de concentration furent de plus en plus sollicités pour travailler, si bien qu'un vaste réseau de camps de prisonniers de guerre et de camps de concentration extérieurs se développa. Pour les travailleurs civils d'Union soviétique déportés dans le Reich allemand à partir du printemps 1942, un vaste droit spécial fut créé sur le modèle des "décrets polonais".

Le système d'"utilisation des étrangers" ainsi créé a perduré jusqu'aux dernières semaines de la guerre. Les bombardements des villes allemandes et la confusion des derniers jours de la guerre menacèrent la vie des travailleurs forcés. Le 9 mars 1945, le plus grand camp de travailleurs forcés de Wiesbaden fut détruit. Comme il était interdit aux travailleurs forcés étrangers de se rendre dans des abris, le bombardement du camp, qui se trouvait à proximité des abattoirs de Wiesbaden, a causé la mort de plus de 20 personnes. La destruction du camp a entraîné l'effondrement de toutes les structures d'approvisionnement de la main-d'œuvre forcée. Les travailleurs étrangers erraient dans la ville à la recherche de moyens pour se procurer de la nourriture. L'arrivée de l'armée américaine le 28 mars 1945 les a libérés. La plupart des survivants restèrent encore quelques mois à Wiesbaden en tant que "Displaced Persons", jusqu'à ce que le gouvernement militaire puisse les transférer dans leur pays.

Dans le cadre de l'examen juridique des crimes nazis dans les années 1950 et 1960, la mort de Seweryn a également fait l'objet d'une enquête de l'Office criminel du Land de Hesse à Wiesbaden. L'enquête a porté sur les auteurs inconnus de l'assassinat.

Entre 1962 et 1964, les enquêteurs ont interrogé entre autres d'anciens fonctionnaires de la police secrète d'État de Francfort-sur-le-Main et de son antenne de Wiesbaden. L'enquête a révélé que Bernhard Weyland, auxiliaire officiel de la Gestapo de Francfort, a procédé à l'exécution. D'autres fonctionnaires, dont le chef de la Gestapo de Francfort Oswald Poche, auraient participé à l'exécution. Lors de son interrogatoire, Weyland a également déclaré qu'une dizaine de travailleurs forcés polonais devaient assister à l'exécution de Seweryn. Cela avait un but dissuasif et visait à répandre la peur parmi les travailleurs forcés.

La procédure engagée contre les fonctionnaires responsables de l'exécution a été classée le 6 janvier 1968 par le procureur général du tribunal de grande instance de Francfort-sur-le-Main. Soit les accusés n'ont pas pu prouver avec certitude leur participation à l'exécution, soit, comme dans le cas de Weyland, ils ont invoqué le fait d'avoir exécuté les ordres de leurs supérieurs sans se rendre compte qu'ils participaient à un crime.

Une stèle d'information à l'entrée du parc animalier Fasanerie rappelle depuis 2025 les travailleurs forcés déportés à Wiesbaden. Sur place, le cas d'Edward Seweryn et son exécution sont également abordés de manière critique.

Archives municipales

Adresse

65197 Wiesbaden

Adresse postale

65029 Wiesbaden

Arrivée

Remarques sur les transports en commun

Transports en commun : arrêt Kleinfeldchen/ Archives municipales, lignes de bus 4, 17, 23, 24 et 27 et arrêt Künstlerviertel/ Archives municipales, ligne de bus 18.

Courrier électronique

Téléphone

- +49 611 313022

- +49 611 313977

Heures d'ouverture

Heures d'ouverture de la salle de lecture :

- Lundi : 9 à 12 heures

- Mardi : 9 à 16 heures

- Mercredi : 9 à 18 heures

- jeudi : 12 à 16 heures

- Vendredi : fermé