Jawlensky, Alexej von

Jawlensky, Alexej von

Peintre

né : 13.03.jul. / 25.03.greg. 1864 ou 1865 à Torschok (Gouvernement de Tver)

décédé : 15.03.1941 à Wiesbaden

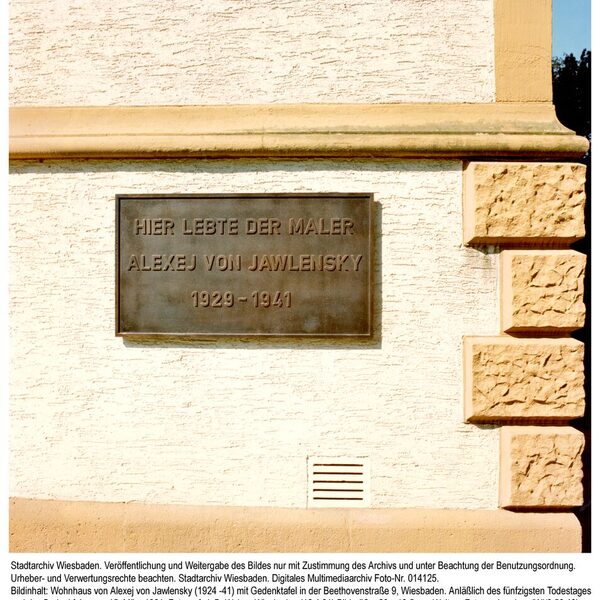

Au cours du 20e siècle, la ville de Wiesbaden s'est associée une seule fois à un protagoniste de l'histoire de l'art de renommée internationale : Alexej von Jawlensky. C'est ici qu'il a peint, à quelques exceptions près, ses têtes abstraites qui ont culminé dans la sérialité de ce qu'on appelle les Méditations. Fils d'un colonel, il a suivi une formation militaire à Moscou à partir de 1877. Devenu un connaisseur d'art pratiquant en visitant des galeries, il se fit transférer à Saint-Pétersbourg en 1889 et étudia la peinture avec Ilya Repin, dans l'atelier duquel il fit la connaissance de Marianne von Werefkin (1860-1938), considérée comme le "Rembrandt russe". Dans leur communauté de vie, fondée par serment en 1892, Werefkin se consacra à la promotion de Jawlensky, également pour compenser sa propre crise créative. En 1896, le couple élit domicile à Munich. En 1902, Andrej, le fils de Jawlensky, naît avec la servante de Werefkin, officiellement présenté comme son neveu.

Un voyage en Normandie et à Paris en 1903 fut suivi d'un long séjour en France en 1906. Le couple d'artistes est profondément impressionné par les œuvres de Paul Cézanne, Paul Gauguin et Vincent van Gogh ; la rencontre avec les travaux d'Henri Matisse constitue un sommet artistique. A partir de 1908, ils se rencontrent à Murnau pour les légendaires concours de peinture avec Wassily Kandinsky et Gabriele Münter, où l'intellectuelle Werefkin est promue au rang d'accoucheuse du modernisme classique, tandis que Jawlensky est le plus avancé sur le plan pictural. Entre 1911 et 1913, les têtes expressives de Jawlensky dominent, remplissant entièrement l'espace pictural et dans lesquelles il se sentait le plus fort. Le remarquable portrait de Jawlensky de 1912 au musée de Wiesbaden est considéré comme un zénith dans l'œuvre du peintre à cette époque.

La Première Guerre mondiale a chassé la famille recomposée en Suisse, et Werefkin a perdu toute sa pension dans le sillage de la Révolution russe. C'est dans un modeste logement au bord du lac Léman que Jawlensky réalisa ses "Variations sur un thème paysager". En 1916, Jawlensky rencontre la jeune artiste Emilie Esther Scheyer (1889-1945), qu'il appelle "Galka" ("choucas" en russe). Son cycle "Têtes mystiques" montre également sa physionomie marquante. Par contrat, elle devint son agent. Afin d'attirer à nouveau l'attention sur le peintre, elle réussit à présenter ses œuvres dans une exposition-vente qui fit le tour des villes allemandes et qui fut également reprise par le Nassauischer Kunstverein e.V.. Jawlensky resta à Wiesbaden avec des perspectives trompeuses, rompit en 1921 l'union scellée pour toujours avec Marianne von Werefkin et épousa en 1922 Hélène Nesnakomoff, même si - comme il le formulait en ultime recours - c'était uniquement pour son fils Andrej.

Avant son arrivée, Galka Scheyer lui avait vanté Wiesbaden. L'objectif était avant tout d'entrer en contact avec Heinrich Kirchhoff, dont la collection n'avait cessé de gagner en attractivité, et avec la NKV, qui comptait alors parmi les principales associations artistiques d'Allemagne. Dans ses notes autobiographiques, Jawlensky évoque des personnalités de Wiesbaden. Josef Vinecký, créateur des majoliques du Kaiser-Friedrich-Bad, a fabriqué des cadres spécifiques pour Jawlensky. Sont également mentionnés l'architecte et peintre Edmund Fabry ainsi que le couple d'artistes Annie et Arnold Hensler. Jawlensky avait une interlocutrice appréciée en la personne de l'historienne de l'art Mela Escherich. Entre-temps, sa confidente Galka Scheyer avait réussi sa formation d'objectifs et d'expositions "Die Blaue Vier" (les quatre bleus) avec Kandinsky, Klee, Feininger et J. comme projet transatlantique, afin de pouvoir agir en missionnaire de l'art. En 1927, Jawlenksy fait la connaissance de la peintre et designer Elisabeth (Lisa) Kümmel, qui sera plus proche de lui que quiconque jusqu'à la fin de sa vie. La même année, les premiers symptômes d'une polyarthrite déformante se sont fait sentir, ce qui a entraîné une diminution constante de sa qualité de vie. Il reçut également l'aide de Hanna Bekker vom Rath, qui fonda en 1929 l'"Association des amis de l'art d'Alexej von Jawlensky".

En 1933, ses œuvres furent interdites d'exposition et en 1934, Jawlenksy obtint la nationalité allemande. L'année suivante, il se rendit en Suisse avec Lisa Kümmel pour voir des œuvres de Paul Klee. Les deux artistes, gravement malades, l'un proscrit, l'autre espionné, se dirent adieu à Berne. A ce moment-là, Jawlenksy était déjà en train d'exécuter ce qu'il appelle ses méditations. Ces innombrables configurations semblent extrêmement modernes de par leur processus de création, une sorte de visualisation rituelle. En 1936, Jawlenksy était devenu membre de la Chambre culturelle du Reich, un an plus tard, ses tableaux étaient diffamés lors de l'exposition de propagande nazie "Art dégénéré" à Munich.

La mort de Marianne von Werefkin en 1938 plongea Jawlensky dans la plus profonde dépression, ce qui entraîna sa paralysie complète, si bien que son œuvre s'arrêta de son vivant. Lors de ses funérailles en 1941 au cimetière russe, son ami artiste Adolf Erbslöh prit la parole.

Littérature

Hildebrand, Alexander : Alexej Jawlensky. Réflexions sur la vie et l'œuvre 1921-1941. in : Collection d'estampes japonaises de Jawlensky. Réd. Martin Hildebrand, Bad Homburg 1992 [p. 47-75].

Hildebrand, Alexander : L'essentiel est l'effet. Pour le 150e anniversaire du peintre Alexej Jawlensky. Dans :. Nassauische Annalen 126/2015 [p. 321-338].

Horizon Jawlensky. Alexej von Jawlensky dans le miroir de ses rencontres artistiques 1900-1914, catalogue d'exposition, Musée de Wiesbaden/Kunsthalle Emden. Éditeur : Zieglgänsberger, Roman, Munich 2014.