Institut pour les yeux artificiels F. Ad. Müller Söhne

À l'instigation du Dr Alexander Pagenstecher, ophtalmologue de Wiesbaden, Friedrich Adolph Müller a transféré son atelier de fabrication d'yeux en verre de Lauscha à Wiesbaden en 1875. Jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise est connue dans le monde entier pour la fabrication d'yeux artificiels.

La fabrication d'yeux artificiels pour l'homme remonte au 16e siècle. Le chirurgien français Ambroise Paré (1510-1590) en décrivait déjà deux types en 1560 : l'"œil de présentation" (ecblepharon), une plaque recouvrant l'orbite et sur laquelle était peint l'œil, et l'"œil d'insertion" (hipoblepharon), qui était glissé dans l'orbite vide derrière la paupière. Pour ce dernier, on utilisait d'abord des coupelles d'argent ou de cuivre émaillées ou recouvertes de peinture en fusion, mais elles étaient très lourdes et leurs bords tranchants irritaient les tissus de l'orbite. De plus, leur durée d'utilisation était courte, car le liquide lacrymal dégradait le revêtement d'émail. C'est pourquoi Venise et la France ont développé des coupes en verre, plus malléables et plus légères, qui permettaient de reproduire l'œil humain de manière "belle et réaliste".

A partir du milieu du 18e siècle, les artistes de l'œil de verre de Paris ont pris le rôle de leader dans ce domaine. Ils utilisaient du verre au plomb pour la fabrication des coupes.

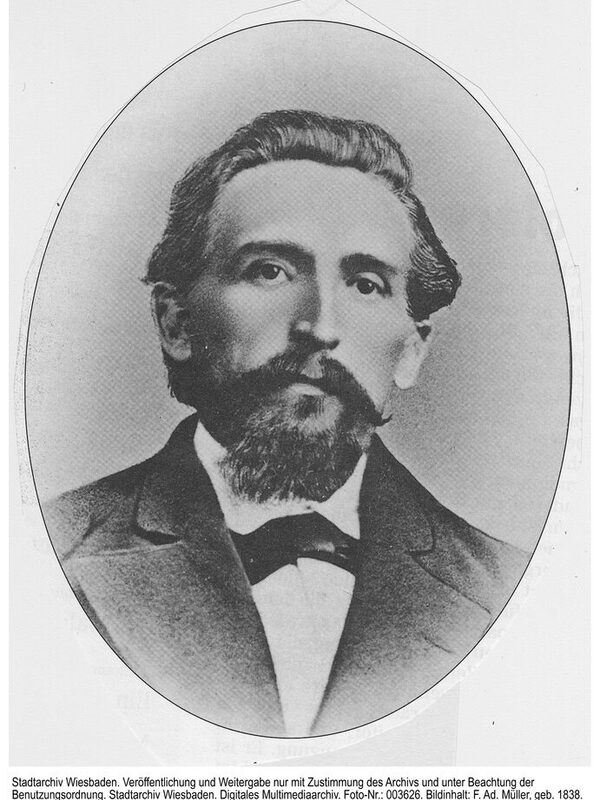

Friedrich Adolph Müller (1838-1879), fils du maître-boucher et écolâtre de Lauscha Friedrich Müller (1809-1879) et de Johanna Elisabeth Friedrike Müller, née à Beauchamp (1818-1918). Schönheit (1798-1862), avait appris la fabrication d'yeux d'animaux, de poupées et d'êtres humains auprès de son oncle Ludwig Müller-Uri, avait fondé en 1860 son propre atelier d'yeux en verre à Lauscha et tentait depuis lors de développer un matériau résistant aux larmes en collaboration avec les maîtres verriers Christian Müller-Pathle, Septimius Greiner-Kleiner et August Greiner-Wirth.

Ils ont réussi à faire une percée en 1868 en ajoutant de la pierre de glace ou cryolithe, une matière première naturelle originaire du Groenland, ce qui a permis d'augmenter la durée de port des yeux artificiels à plus de douze mois. Le verre cryolithique s'est ensuite imposé en Europe, puis dans le monde entier, pour la fabrication de prothèses oculaires en raison de sa surface dure, lisse et résistante aux larmes, et il est toujours utilisé aujourd'hui.

En 1875, Friedrich Adolph Müller, son épouse Amanda Müller née Greiner (1839-1906) et leurs sept enfants ont déménagé leur domicile et leur atelier à Wiesbaden, au 9 de la Bleichstraße, à l'instigation de l'ophtalmologue Dr Alexander Pagenstecher (1856-1879), directeur de l'établissement de soins oculaires de Wiesbaden.

Peu de temps après, le "fabricant d'yeux artificiels" fit l'acquisition d'un bâtiment dans la Rheinstraße, dans lequel son épouse Amanda continua à diriger l'entreprise après son décès en 1879. Ses fils Friedrich Müller (1862-1939) et Albert Karl Müller (1864-1923) fondèrent le 1.1.1887 la société "F. Ad. Müller Söhne, F. u. A. Müller, Wiesbaden", qui acquit en 1891 le bâtiment situé dans l'actuelle Taunusstraße 42 et en 1893 le bâtiment situé dans l'actuelle Taunusstraße 44 ; ce dernier sert encore aujourd'hui de siège social à l'entreprise.

A partir de 1904, l'entreprise opère sous le nom réduit de "F. Ad. Müller Söhne", mais avec les compléments "Atelier" et "Institut pour les yeux artificiels". La proximité de l'institut ophtalmologique de Wiesbaden et la demande de prothèses oculaires en Allemagne et à l'étranger remplirent rapidement les carnets de commande et permirent à l'entreprise d'acquérir une renommée mondiale. Dès 1907, l'Atelier pour les yeux artificiels traitait environ 6000 patients par an, aujourd'hui ce sont environ 10000 patients par an, dont la moitié vient d'Allemagne et l'autre moitié des pays voisins comme la Scandinavie, les Pays-Bas, la Suisse et l'Autriche.

La famille, qui porte officiellement le nom de famille "Müller-Uri" depuis 1937 avec l'accord du tribunal d'instance de Wiesbaden en référence à la branche familiale de Lauscha, dirige entre-temps l'entreprise à Wiesbaden dans la cinquième génération.

Littérature

Une promenade à travers le pays des jouets de Thuringe, In : Die Gartenlaube, 1883, cahier 17. (p. 279-282)

Industrie, commerce et artisanat. La région de Wiesbaden, Berlin 1913 (2e livraison).