Le carnaval

Le carnaval de Wiesbaden remonte au Moyen-Âge et était célébré dans les communautés villageoises, les corporations ou les guildes. Après la Réforme, les seigneurs protestants ont tenté de mettre un terme à ces réjouissances. En 1538, un édit interdit le carnaval. En 1656, un décret interdit de "danser à l'heure de la nuit, de même que de se jeter par terre et de faire tout autre geste ou parole obscène". Des interdictions du carnaval datant du 18e siècle sont également connues. Ce n'est qu'après la création du duché de Nassau en 1806 que les coutumes du carnaval, qui n'avaient jamais été totalement abandonnées malgré toutes les interdictions et restrictions, furent tolérées. Depuis 1807, on organisait des bals masqués dans la maison de bains Schützenhof et plus tard dans la maison de cure.

Le carnaval refleurit à Wiesbaden surtout dans le contexte de la formation de la vie associative bourgeoise au 19e siècle. L'année 1859 est considérée comme l'année de fondation du carnaval organisé de Wiesbaden. Les premières sociétés de carnaval sont l'"Allotria", la "Fidelio" et la "Carneval Gesellschaft Liederkranz". Le 22 novembre 1862, le "Künstler-Club" et le "Gesellige Verein" s'unirent pour former la société "Sprudel", la plus ancienne association de carnaval existant encore aujourd'hui à Wiesbaden. Des fonctionnaires, des artistes, des commerçants et des professeurs comptaient parmi ses membres. Les séances étaient colorées par des présentations en dialecte, appelées "Büttenreden", et par l'apparition du "Virreche", un représentant typique de la bourgeoisie établie. Depuis 1866, le "Sprudel" coopère avec le Männergesangverein de 1841 (MGV), avec lequel il fusionnera plus tard. En 1874, l'hôtel Viktoria devint le lieu de réunion.

Au cours du 19e siècle, le "Sprudel" devint le lieu de rencontre de la bourgeoisie aisée, tandis que le "Narrhalla" avait pour mission de "rendre les plaisirs du carnaval accessibles aux personnes peu fortunées". C'est également le cas du "Merwel", dont les séances étaient dominées par des présentations en dialecte. Au début, les dames n'étaient pas admises aux grandes "séances étrangères". Les actifs, les membres des associations, les orateurs de cabaret, le conseil des onze et le président de séance étaient tous de sexe masculin, une tradition qui - du moins en ce qui concerne la composition des comités de séance et de la présidence - a encore des répercussions aujourd'hui. En 1873 parut pour la première fois le "Wiesbadener Brühbrunnen-, Kreppel-, Kaffeemiehl- und Brödcher-Zeitung" de l'écrivain et rédacteur Johann Christian Glücklich, qui ne cessa de paraître qu'en 1914. Dans les années qui suivirent, les journaux Kreppel ou Fastnachtszeitung, qui s'attaquaient aux événements communaux, devinrent incontournables pour le carnaval de Wiesbaden. Le plus connu était le "Wäsch-Bitt" de Franz Bossong. En 1887, à l'occasion de son 25e anniversaire, le "Sprudel" organisa le premier défilé de carnaval à travers Wiesbaden, avec 55 numéros et 800 participants. C'est cette année-là qu'apparut pour la première fois la "garde des princes", la première garde carnavalesque de Wiesbaden, formée à partir des rangs du club d'escrime. La "Prinzengarde", qui existe encore aujourd'hui et qui a été fondée vers 1900, était une création du club d'athlétisme. La même année, il y eut le premier "couple princier" carnavalesque, la "princesse" étant représentée par un homme, une pratique qui resta courante jusque dans les années 1930.

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, le "Sprudel" s'est affirmé comme l'association de carnaval la plus importante de Wiesbaden, avec les meilleurs liens avec les cercles sociaux dirigeants de l'époque wilhelminienne. Le président était Ferdinand Hey'l jusqu'en 1890, puis l'entrepreneur Christian Kalkbrenner jusqu'en 1910. En 1893, elle comptait 600 membres. En 1895, l'association fêtait ses 3 fois 11 ans, c'est-à-dire ses 33 ans d'existence. Cette année-là, l'intendant Georg von Hülsen mit le nouveau grand théâtre à disposition pour le grand festival de carnaval, avec l'autorisation expresse de l'empereur Guillaume II. Les humoristes recherchés et couronnés de succès de cette époque étaient Franz Bossong, qui a longtemps donné le "Virreche" lors des Sprudelitzungen, et le fonctionnaire Josef Biez (1871-1937), qui se produisait dans les grandes associations "Sprudel", "Narrhalla" et "Merwel", mais aussi sur de nombreuses scènes populaires en dehors de Wiesbaden. Le maître serrurier Karl Leicher (1872-1949), un véritable "garçon de Wiesbaden", qui disposait d'une magnifique voix de ténor, a également travaillé comme humoriste vocal à Düsseldorf et dans de nombreuses autres villes allemandes. Son domaine était le "Merwel". D'autres canons de la conférence étaient le poète de comédies Curt Kraatz, Joseph Hupfeld, Wilhelm Jacoby de Mayence et Julius Rosenthal. Les conférences carnavalesques, les "Büttenreden", reflétaient l'ascension de Wiesbaden au tournant du siècle et les coûts qui en résultaient, les prestations fiscales accrues et la perte de l'image familière de la ville. Mais les thèmes suprarégionaux, les événements au Reichstag, la guerre des Boers et les affaires de cour étaient également abordés. En 1908, la "Wiesbadener Karnevalsgesellschaft 1908" (société de carnaval de Wiesbaden 1908) fut fondée et joua un rôle déterminant dans le déroulement du carnaval de Wiesbaden jusqu'en 1958.

Pendant la période d'occupation qui suivit la Première Guerre mondiale, l'interdiction de se réunir décrétée par les Français imposa une certaine retenue aux associations de bouffons ; les bals masqués étaient particulièrement interdits. Les carnavaliers s'activaient dans des organisations non suspectes comme le Turn- und Sportverein Wiesbaden, dont le siège se trouvait dans la Hellmundstraße (aujourd'hui Eintrachthaus). L'association "Verband mittelrheinischer Privat-, Unterhaltungs- und Mandolinengesellschaften e.V." se présentait comme organisateur. Après la fin de l'occupation française et la remise de la ville aux Anglais fin 1925, les activités carnavalesques reprirent vie. L'administration de la station thermale organisa une soirée "Sprudel" dans la maison de cure, où l'on fit sortir le "Prince Carnaval" d'une grande boîte à mites. Le 16 janvier 1926, le "Comité des typographes" fut fondé dans la maison des syndicats. Il donna naissance en 1927 à l'association de chant Gutenberg et en 1930 à l'association de carnaval "Die Spinner" qui existe encore aujourd'hui.

Après 1933, la critique loufoque était indésirable et la soi-disant liberté des burlesques supprimée. Le carnaval rhénan était soumis à un contrôle strict. Les "Spinners", qui étaient membres du syndicat en tant que typographes, furent particulièrement touchés. L'association fut dissoute en mai 1933 et son inventaire confisqué. Le "Sprudel", incarnation plus ou moins "officielle" du carnaval de Wiesbaden, était soutenu par des personnalités de la ville et du parti. Sous la présidence de Jacoby, plusieurs manifestations très fréquentées eurent lieu en 1934. Après la fin de la guerre, le "Carneval Verein Bierstadt" et le "Kolping-Fastnacht" furent les premiers à reprendre leurs activités en 1947. Les "Spinners", le "Carnevalverein Schierstein" et la "Jocus Garde" de Kostheim ainsi que la "Große Wiesbadener Karneval Gesellschaft 08" suivirent. Le couple princier de la campagne 1948/1949 était Paul Ier, l'acteur de théâtre Paul Breitkopf, connu à l'époque, et Anneliese Ier, Anneliese Niemann, hôtesse de l'air de profession. En 1949, environ 200 enfants et adolescents répondirent à un appel pour participer au défilé et formèrent l'année suivante la "Wiesbadener Ratschengarde". Le "Schockelgaul", construit à cette époque, participe encore aujourd'hui au cortège du carnaval. Le 28 février 1949, le premier cortège du lundi des Roses traversa la ville devant 250 000 spectateurs sous le slogan "Es ist geglückt - Wiesbaden verrückt". En 1950, la Dacho (Dachorganisation Wiesbadener Karneval 1950 e.V.) fut fondée dans la Wartburg. En 1957, plusieurs associations, la "Grosse Narrenzunft Wiesbadener Sprudel", la "Grosse Wiesbadener Carnevalgesellschaft 08", le "Wiesbadener Carneval Club" et le "Rheinische Eulenspiegel" s'unissent sous le nom traditionnel de "Sprudel". Le "Sprudel" existe encore aujourd'hui ; il est notamment connu pour ses séances sociales qu'il organise dans les maisons de retraite et les cliniques de rééducation. Les 100 ans du carnaval organisé ont été fêtés lors de la campagne 1958/59.

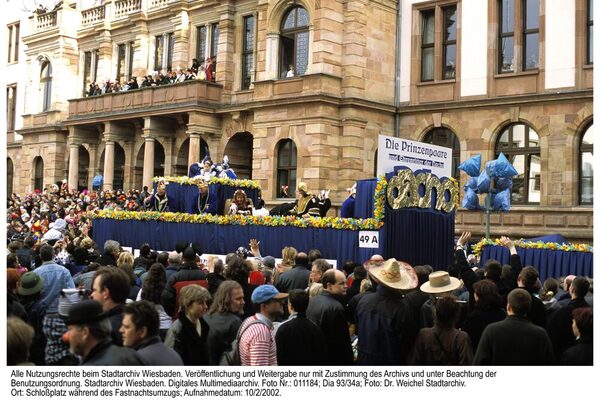

Lorsque la municipalité supprima en 1982 les fonds alloués à la Dacho pour le défilé du carnaval, qui avait entre-temps lieu le dimanche pour ne pas entrer en concurrence avec le défilé du lundi des Roses à Mayence, et que la Dacho supprima le défilé sans le remplacer en signe de protestation, un "comité d'urgence des fous de Wiesbaden" créé spontanément put intervenir et offrir aux habitants de Wiesbaden "le plus grand divertissement depuis l'invention de Wiesbaden" sous le sigle "LALÜ" (Locker, Alternativ, Lustvoll, Übermütig). Le samedi du carnaval 1982, quelques milliers de bouffons alternatifs ont défilé dans le centre-ville à partir de 13h18 depuis l 'Elsässer Platz, attirant tout de même près de 80.000 spectateurs. Les motifs du cortège alternatif du carnaval traitaient principalement des thèmes politiques litigieux de l'époque : la piste de décollage ouest, l'urgence éducative, l'énergie nucléaire, etc. Wolfgang Herber, conseiller municipal honoraire depuis 1997, a participé au défilé en tant que maire alternatif et s'est vanté, lors de la manifestation finale sur la place du château, des succès de sa politique d'austérité aux dépens des petites gens. La ZDF a retransmis en direct la manifestation sur la place du château. Chaque année, le samedi du carnaval est consacré au défilé des enfants et le dimanche du carnaval au grand défilé traditionnel du carnaval.

Littérature

Forßbohm, Brigitte (éd.) : Die Wäsch-Bitt de Franz Bossong. Heiteres und Satirisches aus dem alten Wiesbaden 1897-1900, Wiesbaden 1998.

Fritsch, Franz : Lachendes, lockendes lebensfrohes Wiesbaden. Une chronique joyeuse sur les 100 dernières années de la ville thermale et de son carnaval, Wiesbaden 1959.