Église orthodoxe russe de Sainte-Elisabeth

L'église orthodoxe russe de Sainte Elisabeth sur le Neroberg, un édifice de style historiciste romantique, a été construite entre 1846 et 185 pour servir d'église funéraire à la duchesse Elisabeth de Nassau, décédée en couches le 28 janvier 1845. Avec l'accord du tsar Nicolas Ier, le duc tira de sa dot l'argent nécessaire à la construction de l'église. La construction fut confiée au maître d'œuvre Philipp Hoffmann. Durant l'hiver 1846/47, un voyage de huit semaines le conduisit à Saint-Pétersbourg et à Moscou, où il se consacra surtout, outre à l'architecture contemporaine, à l'architecture religieuse russe de la Renaissance. Deux autres voyages le conduisirent en Italie en 1849/50 et 1852, afin d'y étudier l'aménagement intérieur des églises et de passer en même temps des commandes pour l'église de Wiesbaden. Hoffmann planifia lui-même la construction de l'église orthodoxe russe jusque dans les moindres détails, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le 25 mai 1855, après sept ans de travaux, l'église a été consacrée. C'est avec une grande participation de la population de Wiesbaden que les restes de la duchesse et de sa fille furent transférés de l'église Saint-Boniface à la nouvelle église orthodoxe russe.

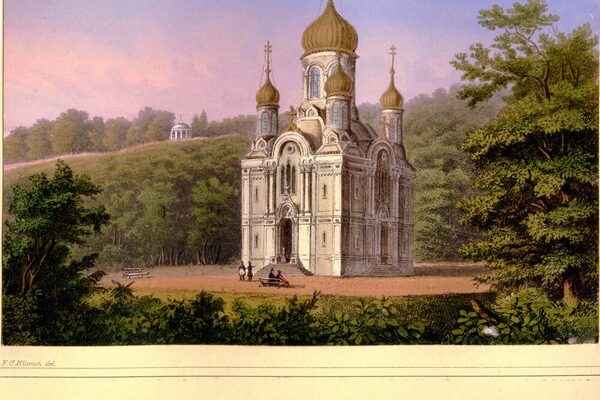

L'église en grès clair est un édifice central avec cinq coupoles dorées qui, soutenues par des lanternes, ont la forme d'un oignon typiquement russe. Le plan est développé à partir d'un carré avec une croix grecque inscrite. La coupole centrale se trouve au-dessus de la pièce principale centrale, à laquelle se rattachent vers l'extérieur quatre pièces latérales, les bras de la croix. Quatre coupoles plus petites se trouvent au-dessus des tours d'angle. Le sculpteur Emil Alexander Hopfgarten a réalisé les médaillons au-dessus des deux entrées. L'intérieur de l'église, recouvert de marbre, est extrêmement richement meublé et décoré. En face de l'entrée se trouve l'iconostase (mur d'icônes) à trois étages, qui sépare la salle de réunion de la communauté du sanctuaire. La conception de l'iconostase est également due à Hoffmann, les peintures (icônes) ont été réalisées par Carl Timoleon von Neff. Les fresques de la coupole ont été peintes par August Hopfgarten (1807-1896) de Berlin, un cousin d'Emil Alexander Hopfgarten. Une annexe polygonale, dans laquelle se trouve le cénotaphe de la duchesse en marbre blanc de Carrare, créé par Hopfgarten en référence au monument funéraire de Christian Daniel Rauch pour la reine Luise de Prusse, est accolée à l'espace latéral nord. Le cénotaphe avec la figure couchée de la duchesse est orné des figures des douze apôtres et, dans les coins, de quatre figures féminines symbolisant la foi, l'espoir, l'amour et l'immortalité. Le véritable lieu de repos de la duchesse et de sa fille se trouve dans le caveau situé en dessous. Au nord-est de l'église, une maison de sacristain et le cimetière russe ont également été construits ou aménagés en 1855/56 d'après les plans de Hoffmann.

L'église devint le centre de la communauté orthodoxe russe qui existait depuis 1844 et des curistes russes. Une communauté permanente ne s'est formée que dans les années 1920, lorsque de nombreux émigrés russes sont arrivés en Allemagne suite à la révolution russe et à la prise de pouvoir des communistes. Depuis 1936, l'église fait partie du diocèse orthodoxe russe de Berlin et d'Allemagne. Dans les années 1990, l'intérieur de l'église a été entièrement restauré ; en 2007, les coupoles ont été redorées à l'occasion du "Dialogue de Saint-Pétersbourg" et du sommet germano-russe qui se sont déroulés à Wiesbaden.

Littérature

L'église russe de Wiesbaden. Emblème de la solidarité. HERUS e.V. - Hessisch-russischer interkultureller Austausch und humanitäre Hilfe (éd.), Wiesbaden 2013.

Philipp Hoffmann (1806-1889). Un architecte historiciste de Nassau. Ed. : Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Stuttgart 2007 (Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen 12) [p. 57-63 ; 132-150].