Saint Boniface

L'église catholique Saint-Boniface a été construite par l'architecte Philipp Hoffmann de Wiesbaden et consacrée par l'évêque de Limbourg en 1849. Elle est le plus ancien lieu de culte du centre-ville.

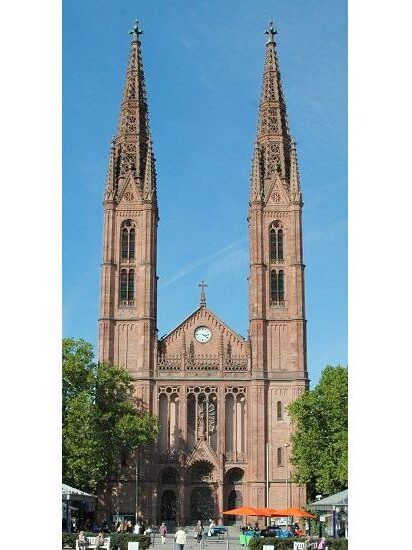

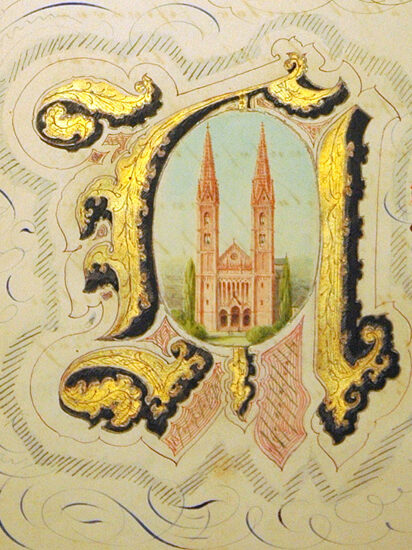

L'église Saint-Boniface est l'église paroissiale centrale de la paroisse Saint-Boniface et en même temps l'église catholique de la ville de Wiesbaden. Construite de 1844 à 1849, principalement dans des formes néogothiques, elle est le plus ancien lieu de culte du centre-ville. La façade principale, orientée vers le sud, marque la fin de la Luisenplatz. Contrairement à son prédécesseur de style classique, conçu en 1827 par l'architecte de la cour de Nassau Friedrich Ludwig Schrumpf comme un corps de bâtiment plastique et omniprésent, l'église Bonifatius est une image architecturale conçue pour la place.

Construite à partir de 1828 en forme de croix tronquée, l'église de l'architecte Schrumpf possédait en son sein une rotonde soutenue par douze colonnes de marbre. Un portique à colonnes avec un escalier extérieur et deux tours complétaient l'aspect de cette architecture qui s'est effondrée le soir du 11 février 1831, avant d'avoir pu être consacrée. On avait probablement travaillé trop vite et avec des matériaux de mauvaise qualité.

Le duc Guillaume de Nassau ayant déjà abandonné le projet de construire son château sur le terrain de la Luisenstraße, son fils, le duc Adolf de Nassau, fit don à la paroisse de son ancien terrain à bâtir. Une statue de l'archevêque de Mayence Adolf Ier, comte de Nassau (1353 - 1390), placée à l'intérieur de l'église, doit rappeler ce soutien de la maison ducale à l'église. Le 24 mai 1843, le duc Adolf chargea l'architecte en chef Philipp Hoffmann de planifier et de construire une nouvelle église.

La première pierre fut posée le 5 juin 1845, le jour de la Saint-Boniface. Lorsque l'édifice fut consacré le 19 juin 1849 par Peter Joseph Blum, évêque de Limbourg, l'aménagement intérieur n'était pas terminé et la façade principale donnant sur la Luisenplatz n'était pas achevée. Les cloches étaient suspendues dans des chambres de cloches en bois recouvertes d'ardoises, posées sur les souches de la tour à la manière d'un pavillon.

Ce n'est que depuis 1866 que les tours de 68 mètres de haut encadrent la nef nettement plus basse, qui s'ouvre au visiteur par trois portails. Au-dessus de celui du milieu s'élève un cimier au centre duquel plane la colombe du Saint-Esprit. Une figure du Bon Pasteur couronne ce fronton. La sculpture originale est aujourd'hui placée à l'extérieur de l'abside.

Le "Pastor bonus", la figure du Bon Pasteur, est soutenu par de fines mesures qui se trouvent comme un rideau devant le mur extérieur proprement dit, percé d'une grande fenêtre à roue. La sculpture marque exactement le milieu de ce voile de pierre. Ce principe de plusieurs coques, la dissolution du mur par rapport à la surface fermée des tours, l'équilibre entre un langage formel aussi bien mouvementé qu'apaisé, mais aussi entre des accents verticaux et horizontaux, caractérisent l'apparence de l'église Bonifatius. Pour Hoffmann, l'ornement n'assume pas seulement une fonction d'ordre structurel, il était en même temps pour lui l'expression d'une imprégnation spirituelle de l'édifice.

A la place d'une deuxième rosace plus petite, une horloge électrique est installée depuis 1890. Les flèches de la tour, conçues de manière ouverte sur le modèle de la cathédrale de Fribourg, sont ornées de crabes en terre cuite et de fleurs en forme de croix avec des têtes de taureau provenant de l'atelier de céramique de Wiesbaden Johann Jacob Höppli. Le cœur de la maçonnerie de l'église est constitué de moellons provenant des carrières situées entre Sonnenberg et Rambach et est recouvert d'un enduit ocre. Seule la façade principale est réalisée en grès rougeâtre du Main provenant de carrières situées près de Böttingen et d'Aschaffenburg.

L'intérieur de la halle à trois nefs, voûtée en réseau, prend une ampleur remarquable grâce au large transept, également à trois nefs. L'église a subi de graves dommages pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans la nuit du 2 février 1945. Les premiers travaux de reconstruction ne furent achevés qu'à Noël 1949. Après le Concile Vatican II, une rénovation fondamentale a été effectuée en 1965 par l'architecte Paul Johannbroer de Wiesbaden. Les vitraux d'origine, avec des motifs figuratifs dans des tons rouges et bleus sombres, ont été remplacés par des vitraux conçus par le peintre et verrier Johannes Beeck (1927 - 2010) et réalisés par la société Derix, Taunusstein. Ils représentent l'action du Saint-Esprit dans le monde d'aujourd'hui.

La conception de l'autel et de l'ambon (1978) suit les projets du sculpteur de Cologne Elmar Hillebrand (*1925). De l'ancien maître-autel, réalisé en grès blanc-gris et doté de onze figures, a été conservé le groupe de la crucifixion réalisé par le sculpteur de Biebrich Karl Hoffmann (1816 - 1872). Les sculptures de Sainte Thérèse d'Ávila et de Saint François d'Assise, placées dans le chœur et censées rappeler deux bienfaiteurs importants de l'église, le comte Franz Philipp Wilderich von Walderdorff et la princesse Thérèse d'Oldenbourg, sœur du duc Adolf von Nassau, sont également de sa main et proviennent de ce contexte.

Deux des quatre autels latéraux d'autrefois ont été conservés : Bonifatius, le patron de l'église, réalisés en 1847/48 par Alfred Rethel, ainsi qu'une Vierge à l'Enfant exécutée par Eduard von Steinle (1849). Aujourd'hui, il manque l'autel du Sacré-Cœur ainsi que l'autel de la Vierge des Douleurs. De ce dernier, on a conservé le tableau des vêpres, la Pietà, datant d'environ 1860. Les chapelles légèrement en retrait, le baptistère à l'ouest et la chapelle du Saint-Sacrement à l'est, ont été peintes en 1985 par Elmar Hillebrand. Les chapiteaux ont été réalisés par son élève, le sculpteur Walter Hutz, entre 1981 et 1990. La chapelle des sacrements était autrefois le lieu où l'épouse du duc Adolf von Nassau, Elisabeth Michailowna, nièce du tsar Nicolas Ier, décédée en 1845, et le corps de sa fille reposaient provisoirement après la destruction de l'église Saint-Maurice en 1850, jusqu'à ce que la chapelle russe sur le Neroberg puisse être consacrée en 1855.

Le chemin de croix original en céramique, acheté à Cologne, n'a pas été conservé. Il avait une version colorée de Jakob Sturm, qui avait également été chargé de la peinture de l'intérieur de l'église. En 1991, il a été remplacé par une œuvre réalisée dans le même matériau par la sculptrice Lore Friedrich-Gronau (1908 - 2002), dans les ateliers de l'abbaye bénédictine de Münsterschwarzach. L'orgue a été reconstruit en 1985 par la société Hugo Mayer de Heusweiler en Sarre en utilisant le matériel de tuyauterie existant.

Le trésor de Saint-Boniface abrite des instruments liturgiques, des missels et des parures, dont une Bible imprimée en 1571, un magnifique baldaquin de procession réalisé en 1899 en peinture à l'aiguille ainsi qu'un ostensoir de tour datant des années 1900, enrichi de bijoux donnés dans les années 1930.

Littérature

- Hembus, Julius

L'église Bonifatius à Wiesbaden. Rapport sur l'histoire de la construction et de l'église de 1843 à 1849, Frankfurt a. M., Kronberg i. T. 1977.

- Czysz, Walter

Église paroissiale catholique Saint-Boniface de Wiesbaden, Munich 1992.

- Sattler, Siegbert

Église Saint-Boniface, 1843 - 1866. Dans : Philipp Hoffmann (1806 - 1889). Un bâtisseur de l'historicisme en Nassau. Arbeitshefte des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen (éd.), volume 12, Stuttgart 2007. (p. 126-131)