Fortifications de la ville

La construction des fortifications de la ville de Wiesbaden a commencé au 13e siècle. Pendant environ 200 ans, jusqu'en 1508, seul le quartier du château, l'un des trois noyaux de population, était fortifié. Ce n'est qu'ensuite que la "banlieue" a été intégrée dans l'enceinte. Pour le "Sauerland" et sa population à caractère rural, on s'est contenté jusqu'au 18ème siècle d'une fortification composée d'étangs et de remparts.

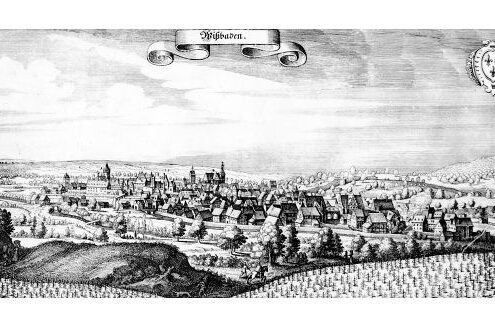

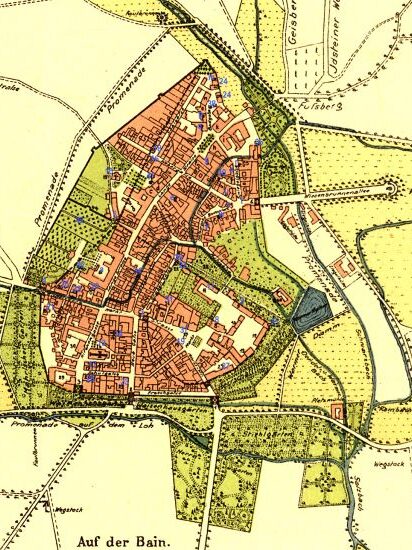

Dans le cadre des conflits opposant l'empereur Frédéric II des Staufer aux princes allemands et au pape, Wiesbaden a probablement été élevée au rang de ville impériale au début des années 1230. La ville ne disposait cependant pas de fortifications suffisantes. C'est ce que montre le fait que Wiesbaden ait été exemptée d'impôts en 1241 afin d'utiliser ces fonds "ad edificia". On suppose que cette inscription dans la liste des impôts impériaux est une paraphrase pour la construction ou la rénovation des remparts. Après la destruction de Wiesbaden l'année suivante, l'extension ne fut poursuivie qu'à la fin du 13ème siècle et achevée sous le comte Gerlach I. de Nassau-Idstein (environ 1283-1361) à partir de 1305. Cependant, jusqu'en 1508, seul l'un des trois noyaux de population de Wiesbaden était fortifié, à savoir le quartier du château, la "Feste Wiesbaden, Burg und Stadt", mentionnée en 1352. Sur son côté nord, la fortification utilisait le mur de Heiden ou "Hohe Mauer", dont les extrémités étaient marquées par deux tours, la Stümpert et la Teschenturm. A partir de ces extrémités, le mur médiéval décrivait presque un demi-cercle. En direction du sud-ouest, il longeait la place du marché derrière l'actuelle église du marché et l'hôtel de ville jusqu'à la Niederpforte, mentionnée pour la première fois en 1363, à l'angle de la Marktstraße et de la Mauergasse. De là, elle traversait la Ellenbogengasse jusqu'à la Oberpforte ou la tour de l'horloge dans la Marktstraße, pour rejoindre en ligne droite le mur des païens dans la Grabenstraße.

Le Stümpert, de forme carrée, qui n'était pas lié au mur des païens, est mentionné pour la première fois en 1489. La tour ronde Teschenturm, citée en 1503, datait à l'origine de l'époque romaine et a été dotée d'une structure en bois au Moyen Âge. Comme la tour encore conservée au-dessus de la "porte romaine", qui fait saillie en demi-cercle devant le mur des païens, la tour Teschenturm était également appelée "Kessel", un terme dérivé de "castellum".

"En 1508, le comte Adolf III de Nassau-Idstein (1443-1511) décida de fortifier davantage la ville et le "Flecken" en raison de la lourdeur et de l'affaiblissement des cours qui provoquaient chaque jour des émeutes. Le "Flecken" se trouvait à l'ouest de la zone urbaine étroite, dans le secteur du Vorburg, l'"oppidum" nommé en 1292. Les sources le désignent également comme faubourg. Ce deuxième noyau d'habitat a été inclus dans l'enceinte en 1508. Au nord, au-delà de l'enceinte de Heiden, se trouvait le Sauerland, nommé ainsi en raison de la salinité des sources. Pour cette région et sa population plutôt rurale, on s'est contenté jusqu'au 18ème siècle d'une fortification composée d'étangs et de remparts.

Le nouveau mur prenait son point de départ à la Niederpforte(portes de la ville), longeait la Mauergasse et son prolongement jusqu'à la Mainzer Tor et servait plus tard de mur sud à l'orphelinat construit en 1725. Ensuite, elle s'étendait au-delà de la Kirchgasse en formant un arc jusqu'à la Stumpfen Tor, mentionnée pour la première fois en 1477, et de là jusqu'au mur de Heiden. En 1609, l'ensemble des fortifications était déjà en très mauvais état. En 1684, le futur prince Georg August Samuel de Nassau-Idstein exprima son mécontentement quant à l'état des portes, des fossés et des murs et régla six ans plus tard dans un décret les réparations à effectuer sur les fortifications existantes.

A cette occasion, le mur fut repoussé ou remplacé par le nouveau mur du cimetière en raison de l'aménagement d'un nouveau cimetière au nord-ouest sur le Schulberg. Ensuite, le projet d'un nouveau mur autour du Sauerland a été mis en route. Cette nouvelle construction ne devait pas non plus suivre dans tous les cas le tracé de l'ancien rempart, mais être élargie derrière l'hôpital sur la place de la Couronne pour l'aménagement d'un cimetière pour les pauvres. Le projet a duré plus de 40 ans et la fortification n'a jamais été achevée, car l'époque des remparts était déjà révolue depuis longtemps au 18e siècle.

Les dimensions des remparts de Wiesbaden n'étaient pas très impressionnantes ; ils ne mesuraient qu'environ 60 cm de large ; à une hauteur de 1,58 m se trouvait une galerie de mur qui mesurait encore 60 cm de large ; on ignore quelle était la hauteur totale du mur.

Trois moulins seigneuriaux se trouvaient aux points névralgiques des fortifications de la ville. On peut supposer que la retenue d'eau nécessaire à l'exploitation de ces moulins, provoquée par des barrages, a également été utilisée très tôt pour la défense de la ville. Ces "fossés humides" sont mentionnés pour la première fois au 14ème siècle et sont appelés étangs depuis 1448. À la fin du Moyen Âge, quatre étangs protégeaient la ville proche, treize d'entre eux s'étendaient autour du bourg et du Sauerland. Leur largeur moyenne était de 14 m, le terrain en pente permettait le passage de l'eau vers l'étang suivant, situé en contrebas. Les digues ou barrages transversaux servant à la délimitation sont appelés "Schütten" depuis le 16e siècle. Des passerelles ou des petits ponts permettaient de les franchir. Les citoyens et les habitants des villages environnants étaient chargés de l'entretien, du nettoyage des pierres, de la boue et des roseaux des étangs, du déglaçage en hiver et de la pêche. La surveillance était assurée par des "fossoyeurs" et des valets d'étangs. Les étangs, qui constituaient parfois un important réservoir de poissons, appartenaient à la seigneurie. Seul le plan d'eau devant la Stumpfen Pforte était municipal.

Le plus grand étang de Wiesbaden était le "Breite oder Kalte Weiher". Il s'étendait de la Stumpfen Tor à la Niederpforte et était à l'origine directement adjacent aux remparts de la ville. Une partie a été asséchée dès le 15ème siècle afin d'aménager des prairies et des jardins de choux. En 1591, le comte de Nassau le céda à son bailli, le propriétaire de la ferme voisine de Koppenstein, d'après lequel il fut appelé "Koppensteiner Weiher" à partir du milieu du 17ème siècle. Il était protégé de l'extérieur par la "Breiten Damm", attestée en 1524, qui traversait l'actuelle rue De Laspée et la rue Karl Glässing jusqu'à la rue Wilhelm. Vers 1750, il a été asséché et un jardin a été créé, ce que l'on a appelé plus tard le terrain Dern.

Le "Warme Weiher", dont le nom provient de l'eau thermale des maisons de bains qui lui arrivait par la Spiegelgasse, fut le dernier plan d'eau à être asséché en 1812. Une partie de son terrain a été absorbée par l'Allee- ou Wilhelmstraße. L'appellation Warmer Damm (barrage chaud) le rappelle encore.

Littérature

Wiesbaden au Moyen Age. Histoire de la ville de Wiesbaden 2, Wiesbaden 1980.