Deportationsmahnmal Schlachthoframpe

Entlang der früheren Viehverladerampe des einstigen Städtischen Schlachthofs befindet sich ein mehrteiliges Gedenk-Ensemble, das an die großangelegten Deportationen Wiesbadener Jüdinnen und Juden 1942 erinnert.

Konzeption des Mahnmals

Das Mahnmal setzt ist aus verschiedenen Installationen zusammen. Im Mittelpunkt stehen zwei fotorealistische Darstellungen, die vom Wiesbadener Graffiti-Künstler Yorkar7 im Jahr 2007 auf einem Mauerrest eines ansonsten abgerissenen Gebäudes der ehemaligen Firma Fauth gestaltet wurden. Sie basieren auf Aufnahmen einer historischen Fotoserie, die die letzte großangelegte Deportation Wiesbadener Jüdinnen und Juden am 1. September 1942 zeigt. Die allein an diesem Tag deportierten etwa 370 zumeist älteren Mitglieder der Jüdischen Gemeinde hatten sich bereits am 29. August in der Synagoge in der Friedrichstraße melden und registrieren lassen müssen.

Insbesondere das an der Nordseite des Mauerrestes aufgebrachte großflächige Deportationsbild ist bereits aus der Ferne gut sichtbar. Es zeigt eine Gruppe von Menschen beim Einsteigen in einen Personenwaggon, mit dem sie über Frankfurt am Main zunächst in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht wurden. An der seitlichen Wand des Mauerrestes übernahm Yorkar7 einen Ausschnitt einer weiteren Abbildung der Bildserie. Zu sehen ist ein älterer Wiesbadener Jude, der von einem Helfer gestützt werden muss. Auf seinem Mantel ist deutlich der sogenannte Judenstern zu sehen, den Jüdinnen und Juden ab 1941 tragen mussten. Die meisten der an diesem Tag deportierten Wiesbadenerinnen und Wiesbadener überlebten die Konzentrations- und Vernichtungslager nicht.

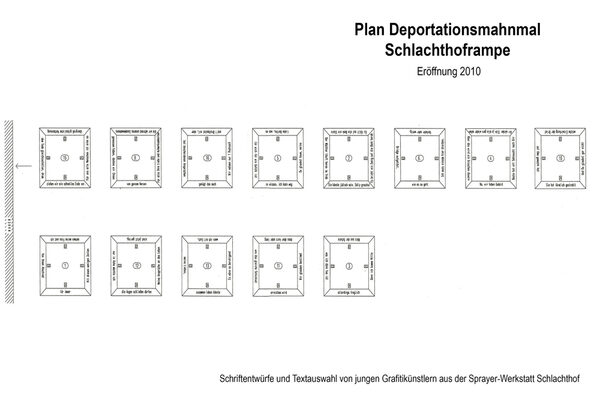

Seit 2010 werden die Bilddokumente durch eine vom Frankfurter Multimediakünstler Vollrad Kutscher konzipierte Kastanienallee ergänzt. Diese führt in Nord-Süd-Richtung direkt auf das große Deportations-Graffito zu. Auf den vier Seiten der Pflanzschalen, die ebenfalls Sitzgelegenheiten dienen, sind Textfragmente eingelassen. Sie stammen unter anderem aus Abschiedsbriefen der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, die am 1. September 1942 deportiert worden sind. Für jedes Zitat wurde von einigen jüngeren Wiesbadener Sprayern zusammen mit Kutscher und Yorkar7 eigens völlig neue, jeweils unterschiedliche Schriftzüge entwickelt.

Die Fotoserie

Die Fotoserie, die den Graffiti als Vorlage dienten, wurde dem Stadtarchiv Wiesbaden und anderen Institutionen in Wiesbaden von Richard Rudolph übergeben. Bereits 1980 hatte die Gedenkstätte Yad Vashem eine erste Abgabe von 17 Abbildungen erhalten. Die Geschichte der Fotoserie ist noch nicht vollständig erforscht. Bisher bekannt ist, dass 38 Aufnahmen erhalten sind. Aus verschiedenen Blickwinkeln begleitet die Kamera vorwiegend ältere Jüdinnen und Juden zwischen dem 29. August und 1. September 1942 auf ihrem Weg. Einige Aufnahmen zeigen den Registrierungsprozess im Jüdischen Gemeindezentrum in der Wiesbadener Friedrichstraße. Ein anderes Bild dokumentiert die Situation in der Synagoge, die während der Novemberpogrome in Brand gesetzt, aber nicht zerstört wurde. In dem großen leeren Raum mussten die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener nach der Registrierung bis zu ihrer Deportation ausharren. Die Mehrzahl der Fotos zeigt die Abfertigung der Jüdinnen und Juden an der Schlachthoframpe bis zum Besteigen der Wagons, mit denen sie über Frankfurt am Main nach Theresienstadt verschleppt wurden.

Bisher konnte nicht geklärt werden, wer die Fotos aufgenommen hat und wie sie über verschiedene Wege Gedächtniseinrichtungen, wie das Stadtarchiv und das Aktive Museum Spiegelgasse für deutsch-jüdische Geschichte erreichten. Weiterhin ist nicht bekannt, wo sich die Negativstreifen befinden.

Deportationen der Wiesbadener Jüdinnen und Juden

Literatur

Weitere Informationen

Stadtarchiv

Anschrift

65197 Wiesbaden

Postanschrift

65029 Wiesbaden

Anreise

Hinweise zum ÖPNV

ÖPNV: Haltestelle Kleinfeldchen/Stadtarchiv, Buslinien 4, 17, 23, 24 und 27 sowie Haltestelle Künstlerviertel/Stadtarchiv, Buslinie 18.

Telefon

- 0611 313022

- 0611 313977

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten des Lesesaals:

- Montag: 9 bis 12 Uhr

- Dienstag: 9 bis 16 Uhr

- Mittwoch: 9 bis 18 Uhr

- Donnerstag: 12 bis 16 Uhr

- Freitag: geschlossen