Cimetière du Nord

Depuis 1874, le conseil municipal de Wiesbaden débattait de l'aménagement d'un nouveau cimetière, appelé plus tard cimetière du Nord. Le terrain, une crête étroite et allongée entre la vallée de la Nero et la vallée de l'Adam, dans le secteur du district forestier de Höllkund, était la propriété de la ville. Cela a permis d'éviter les coûts qui auraient été liés à l'achat de terrains en cas d'extension de l'ancien cimetière. Une autre raison pour le choix du nouveau lieu d'inhumation était l'augmentation des constructions urbaines : il était déjà prévisible que la ville s'étendrait rapidement vers le nord. Pour des raisons d'hygiène, on préférait depuis l'époque des Lumières les cimetières situés en dehors des zones habitées. La population se plaignait toutefois de la distance à parcourir et du coût plus élevé des corbillards. Lors de l'aménagement du lieu d'inhumation, le terrain a été en grande partie déboisé. Le produit de la vente du bois a permis de couvrir d'autres frais. L'argent n'a cependant pas suffi pour construire une salle de cérémonie : la salle de cérémonie du vieux cimetière a été utilisée jusqu'en 1957, date à laquelle un nouveau bâtiment a été construit.

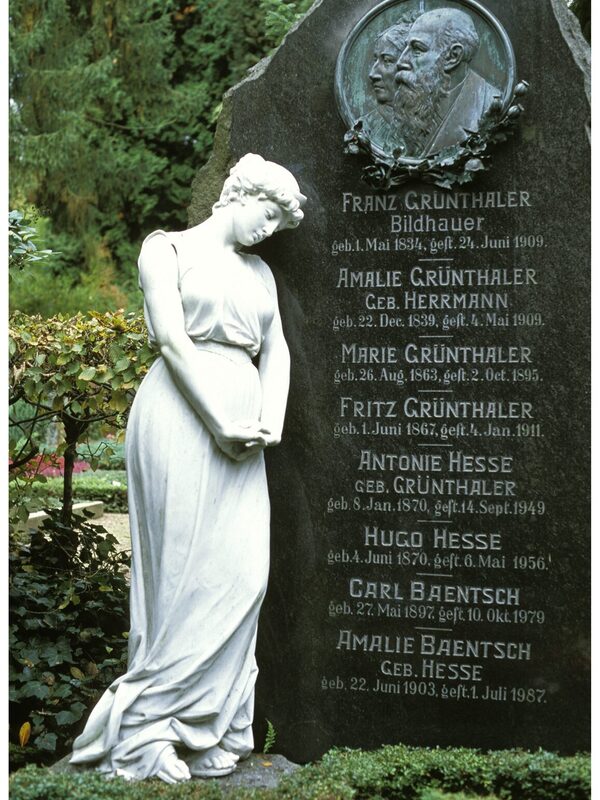

Lors de son inauguration en 1877, le cimetière du Nord semblait encore assez dénudé, alors qu'aujourd'hui, la littérature rend hommage à "l'interaction pittoresque entre la nature environnante, l'aménagement paysager et une multitude de tombes historiques végétalisées". Le caractère du cimetière nord est déterminé par des plantations ultérieures, il ne reste que quelques hêtres et chênes de l'époque précédant sa création. Grâce à ses arbres de grande valeur, dont une très grande proportion d'arbres de vie et de cyprès, le cimetière devient une sorte de jardin paysager, un "beau lieu de deuil" qui doit rendre l'idée de la mort plus conciliante.

Sur une surface totale de 14,5 hectares, 85.000 personnes ont trouvé leur dernière demeure, dont de nombreuses personnalités connues, par exemple le compositeur et chef d'orchestre Franz Abt, l'écrivain Friedrich von Bodenstedt, des industriels et des hommes politiques de Wiesbaden.

En 1878, un cimetière israélite orthodoxe fut aménagé sur le côté est et un cimetière israélite libéral à l'extrémité nord avec une salle funéraire de style mauresque. En 1890, un agrandissement d'environ la moitié de la longueur précédente a eu lieu. En 1895, un columbarium fut construit pour les inhumations d'urnes, et en 1902, une nouvelle salle d'inhumation fut construite selon les plans de l'architecte municipal Felix Genzmer.

La conception architecturale et paysagère ainsi que le nombre élevé de monuments funéraires d'importance artistique ont conduit à ce que le cimetière dans son ensemble soit classé monument historique. Les citoyens ou les organisations peuvent y parrainer des tombes classées monuments historiques. L'actuel cimetière du Nord est le deuxième plus grand cimetière de Wiesbaden et l'ancien cimetière principal de la ville.

Littérature

Buschmann, Hans-Georg : Le cimetière nord de Wiesbaden et ses prédécesseurs. Histoire, coutumes et rites funéraires, monuments funéraires. Histoire de la ville de Wiesbaden et du Land de Hesse, Francfort-sur-le-Main [e.a.] 1991.

Sigrid Russ, éd., Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Monuments culturels en Hesse. Wiesbaden II - Les zones de villas. Ed. : Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 2e éd. élargie, Stuttgart 1996.